目次

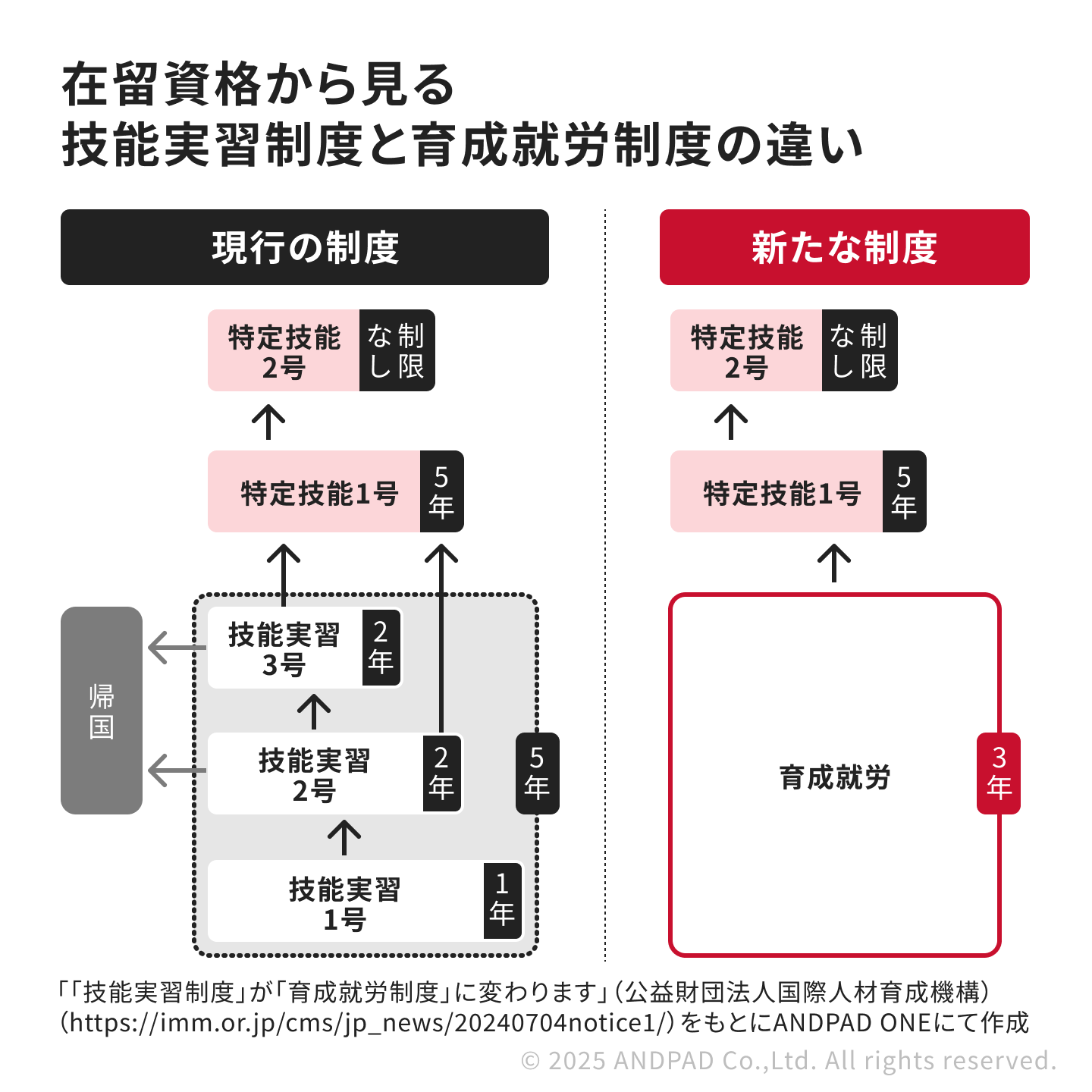

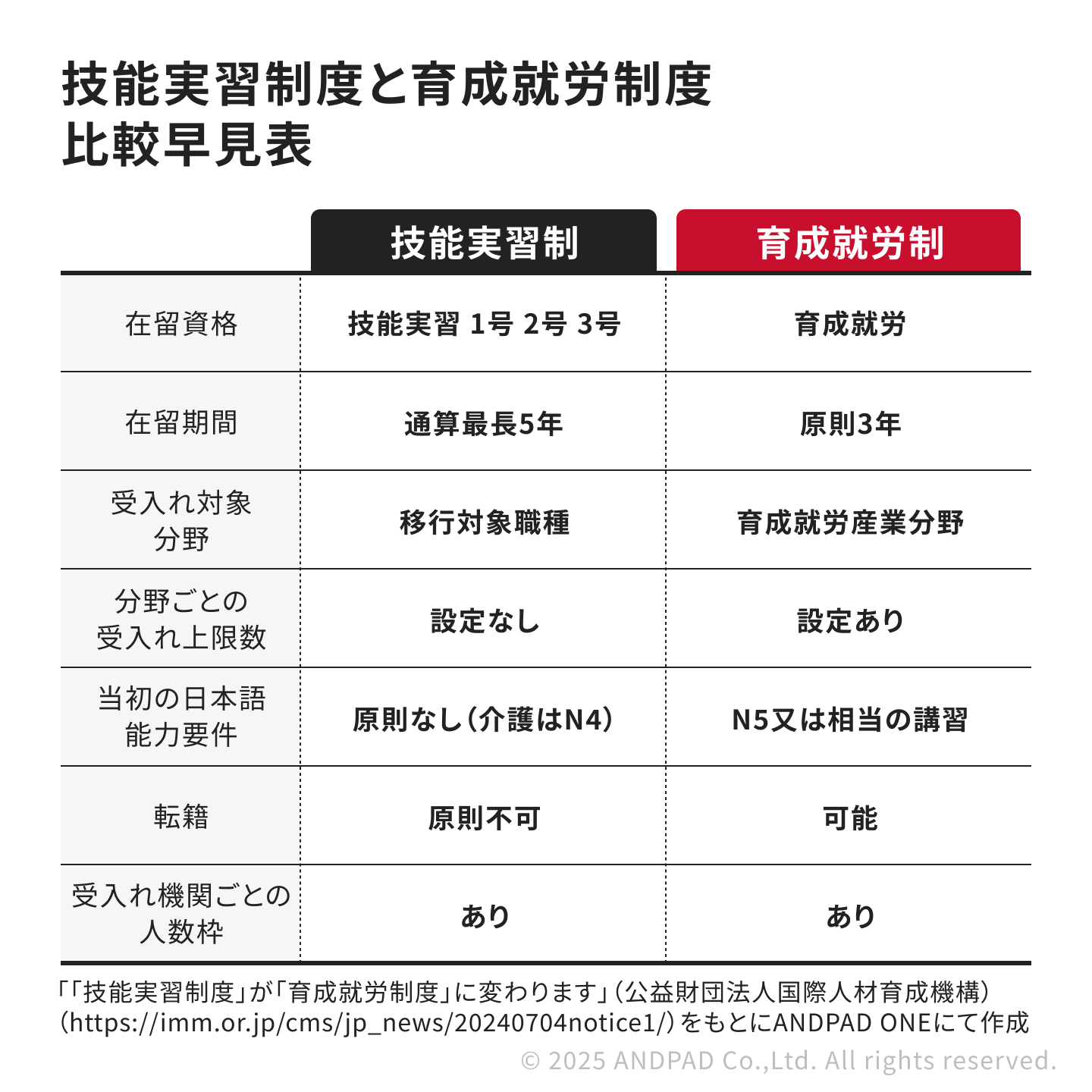

2027年4月、日本の外国人材受け入れ制度が大きな転換点を迎えます。長年、多くの課題を指摘されてきた「技能実習制度」が廃止され、新たに「育成就労制度」がスタートするのです。

この制度変更は、単なる名称の変更ではありません。人手不足の解消と人権保護を両立させ、国際的な人材獲得競争の中で日本が「選ばれる国」であり続けるための、極めて重要な政策転換です。外国人材のキャリアパスを明確にし、労働環境の改善を目指すこの動きは、建設業界の構造そのものを変えるポテンシャルをも秘めています。

一方で、企業経営者の方々にとっては「具体的に何が変わり、何を準備すればいいのか?」という不安も大きいでしょう。

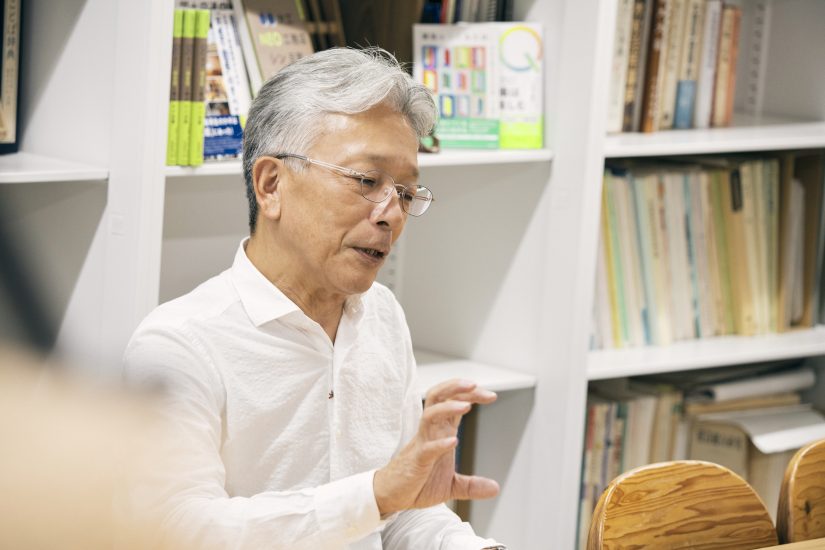

そこでANDPAD ONEは、本制度の検討にも深く関わられている、芝浦工業大学建築学部建築学科教授の蟹澤宏剛氏に独占インタビューを実施。制度移行の背景から、企業が取るべき具体的な対策、そしてこの変革がもたらす建設業界の未来まで、詳細に語っていただきました。

芝浦工業大学建築学部 建築学科 教授 蟹澤宏剛氏

1995年 千葉大学大学院博士課程修了後、1997年に財団法人 国際技能振興財団 課長、および 工学院大学工学部建築学科 非常勤講師、法政大学社会学部 非常勤講師を務める。その後、2001年にはものつくり大学建設技能工芸学科 専任講師を、2005年には芝浦工業大学工学部建築工学科の助教授を務め、2009年より現職。国土交通省 専門工事企業の施工能力の見える化等に関する検討会 座長、建設産業人材確保・育成推進協議会 顧問などを歴任。

なぜ変わるのか? 技能実習制度から育成就労制度へ

まず、今回の制度変更の背景にある、従来の「技能実習制度」が抱えていた構造的な問題について理解を深める必要があります。

技能実習制度の「建前」と「実態」

技能実習制度は、1993年に創設されて以来、日本の建設現場を支える重要な役割を担ってきました。その建前は、日本が培った技能や技術、知識を開発途上地域へ移転し、その国の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという「国際貢献」でした。

しかし、その実態は、深刻な人手不足に悩む日本国内の労働力を補う側面が強かったのが現実です。この建前と実態の乖離が、様々な問題を生み出す温床となっていました。蟹澤さんは、制度が抱えていた複数の問題点を指摘します。

人権問題と転職の不自由さ

最大の問題点として挙げられるのが、労働者の人権に関わる課題です。特に転職の自由がないことは、極めて深刻でした。

蟹澤さん: 技能実習制度では、基本的に転職ができないんですね。最初に入った会社が倒産するなどがない限りは、その会社で働き続けます。たまたま入った会社が自分に合わなかったり、労働環境に問題があったりしても、簡単には他企業へ移れない制度でした。地域によって最低賃金も異なるため、他の地域の同僚との格差を知り、より良い条件を求めて失踪してしまうケースも少なくありませんでした。

こうした閉鎖的な環境は、悪質なブローカーが介在する隙も生み出していたといいます。

帰国後、生かされない日本の技能

「国際貢献」という建前も、実態とはかけ離れていました。日本で3年間、懸命に技能を学んでも、母国に帰って建設業の職人としてその技術を生かすケースはほとんどなかったといいます。

蟹澤さん: 大きな要因は、母国との圧倒的な賃金格差です。国にもよりますが、現地の職人の日当は日本の1/3〜1/5、場合によっては1/10程度。これでは、日本で覚えた高度な技術を生かして職人になろうというインセンティブが働きません。 実際には、日本で3年間働いて貯めた300万〜500万円を元手に、レストランを開くなどして起業する人が多かったのです。あるいは、日本語能力を生かして通訳や観光ガイドになる人もいました。これは本来の制度の趣旨とは大きく異なります。

これらの問題点を解消し、より現実的で持続可能な制度として設計されたのが、新しい「育成就労制度」なのです。

「育てる・定着する」を前提とした育成就労制度

育成就労制度は、技能実習制度の反省を踏まえ、その目的を大きく転換しました。

蟹澤さん: 技能実習制度は、日本で学んで本国に帰って活躍してもらうのが前提でした。しかし、育成就労制度は、日本国内で外国人を「育て上げ、日本で長く働いていただく」ことを前提とした制度なんです。【育成就労】という在留資格で入ってもらい、その先の【特定技能1号】【特定技能2号】へとステップアップしていく。これが基本的な考え方です。

この育成就労制度の重要な特徴は、次の4点に集約されます。

特徴 01:「育てる」ことへの重点化

その名の通り、単なる労働力としてではなく、明確な育成計画のもとで技能者を「育てる」ことが制度の核となります。3年間の育成就労期間で【特定技能1号】のレベルまで育成することが目標です。

特徴 02:長期滞在と家族帯同の実現

最終的に【特定技能2号】の資格を取得すれば、在留期間の更新に上限がなくなり、事実上の永住が可能になります。さらに、家族(配偶者と子)を日本に呼び寄せることもできるようになります。これは、外国人材に人生の長期的な見通しを与える、非常に大きな変更点です。

特徴 03:キャリアパスの明確化

【特定技能1号】から【特定技能2号】へステップアップするためには、日本の国家資格である「1級技能士」に合格するか、または一般財団法人建設業振興基金(以下、JAC)が実施する試験に合格する必要があります。これにより、外国人材は明確な目標を持ってスキルアップに励むことができます。

特徴 04:転職の自由化

技能実習制度で最大の問題点だった転職の制限が、大きく緩和されます。

蟹澤さん: 新しい制度では、同じ職種の中であれば、他の会社に移ることが認められます。これまでのように、職種が非常に細かく分類されていたものも、「建築」「土木」「設備」といった大きなくくりに集約されるため、より柔軟なキャリア選択が可能になります。こうしたことからも分かるように、今回の制度変更により「労働者に寄り添った制度」へと変わっていく。裏を返せば、企業側へは、労働者から選ばれるための努力が一層求められることになります。

企業は何をすべきか? 求められる具体的な対応

制度の趣旨が「育てる・定着する」に変わることで、受け入れ企業側に求められる役割も大きく変化します。これまで以上に、外国人材一人ひとりのキャリアに寄り添い、働きやすい環境を整備することが不可欠です。具体的に、企業は何を準備し、実行すべきなのでしょうか。

最重要課題「日本語能力」の向上支援

【特定技能2号】へのステップアップ、すなわち日本での長期的なキャリアを実現するための鍵となるのが「日本語能力」です。

蟹澤さん: 【特定技能2号】の取得要件である1級技能士の試験も、JACの試験も、どちらも日本語で実施されます。特にペーパー試験は、多くの外国人にとって大きな壁となります。実技は得意でも、日本語の試験で苦労するケースは非常に多い。 入国時に求められる日本語レベルはN5(※)程度で、これは正直なところ、最低限のレベルです。「危ない」「逃げろ」といった命を守るための言葉は徹底的に教えますが、それだけでは試験には対応できません。

(※)日本語能力試験にはN1、N2、N3、N4、N5の5つのレベルがあります。いちばんやさしいレベルがN5で、いちばんむずかしいレベルがN1です。

「N5」認定の目安:基本的な日本語をある程度理解することができる。

【読む】ひらがなやカタカナ、日常生活で用いられる基本的な漢字で書かれた定型的な語句や文、文章を読んで理解することができる。

【聞く】教室や、身の回りなど、日常生活の中でもよく出会う場面で、ゆっくり話される短い会話であれば、必要な情報を聞き取ることができる。参照:「日本語能力試験とは」 https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html

企業は、業務時間外の学習も含め、日本語能力向上のための支援を積極的に行う必要があります。具体的な方法として、蟹澤さんはJACの活用を挙げます。

蟹澤さん: 特定技能人材を受け入れる企業は、基本的にJACの会員になる必要があります。その代わり、JACは様々な支援を提供してくれます。例えば、日本語学習のためのWeb教材やオンライン講座などが用意されていますので、これらを積極的に活用すべきです。

キャリアの証明となる「CCUS」の徹底活用

建設キャリアアップシステム(以下、CCUS)の活用は、これまで以上に重要性を増します。外国人材のCCUS登録は、既に義務化されていますが、その運用をさらに徹底する必要があります。

蟹澤さん: 育成就労制度では、何日間現場で働き、どのような経験を積んだかというデータが、彼らのキャリアパスそのものになります。そのため、日々の就労履歴を正確に蓄積する「入退場管理」が極めて重要です。国としては「義務」とまでは言えない、という立場ですが、私は「義務と言えなくても、やらなければいけないこと」だと考えています。なぜなら、人のキャリアパスを伸ばすために不可欠だからです。きちんと履歴を管理してくれない会社からは、いずれ人材は離れていくでしょう。

将来的には、CCUSの能力評価(レベル1〜4)が、日本人も外国人も区別なく、賃金を決める客観的な指標となることが期待されています。CCUSを活用し、透明性の高い評価制度を構築することが、「選ばれる企業」になるための鍵となる、と蟹澤さんは語ります。

しかし、特に中小規模の現場では、カードリーダーの設置が難しく、CCUSの運用が進んでいないケースも少なくありません。

蟹澤さん: 特に小規模現場はカードリーダーを置けないことが多い。そういった現場ではは、ANDPAD入退場管理のようなカードリーダー設置不要のアプリが力を発揮すると期待しています。中小の現場でもCCUS連携を進めるためには、こうしたデジタルツールの活用が不可欠になるでしょう。

ANDPAD ONE 編集部より

「ANDPAD入退場管理」は、これまで表計算ソフトや手書きで運用していた、作業安全指示書やKY活動用紙をデジタル化できる機能です。あわせて、スマートフォンのGPSにもとづいて現場への入退場をリアルタイムで記録できます。ANDPAD入退場管理上で蓄積した技能者ごとの現場入退場の履歴情報を、建設キャリアアップシステム(CCUS)の就業履歴管理と連携することができるため、カードリーダーなどの打刻機器や電源の準備が不要になります。

>>ANDPADの入退場管理機能について、より詳しく知りたい方はこちらからご確認ください。

「選ばれる企業」になるための環境づくり

転職が自由化されるということは、企業が外国人材から「選ばれる」立場になることを意味します。彼らは何をもって働く会社を選ぶのでしょうか。

蟹澤さん: もちろん賃金も重要ですが、日本に来る外国人材は、それと同じくらい「日本の優れた技能を学びたい」「安全な現場で働きたい」といったポジティブな動機を持っています。彼らの母国の現場は、日本に比べて危険な場所も多いからです。技術を学べる環境、安全が徹底された現場、これらが大きな魅力になります。

さらに、日々の生活面でのサポートも定着率を大きく左右するといいます。

蟹澤さん: 外国人材にも、当然ながら日本の労働基準法が適用されます。日本人と同等の福利厚生を整備するのは当たり前です。それに加え、快適な居住環境の整備や、困った時に相談できる母国語のホットラインの設置(※) 、さらには食事のサポートも有効です。ある会社では、インドネシア人従業員のために、誰でも利用できるインドネシア料理の食堂を作ったという例もあります。

(※)国際建設技能振興機構(FITS)により提供されている母国語 相談ホットラインなどの活用が望ましい。https://fits.or.jp/hotline-language

そして何より重要なのは、一人ひとりに向き合う育成姿勢です。

蟹澤さん: 結局のところ、一生懸命、丁寧に育ててくれる会社からは転職しにくいものです。子どもを育てるように、愛情を持って接している会社は、外国人材からも選ばれ、定着に成功しています。

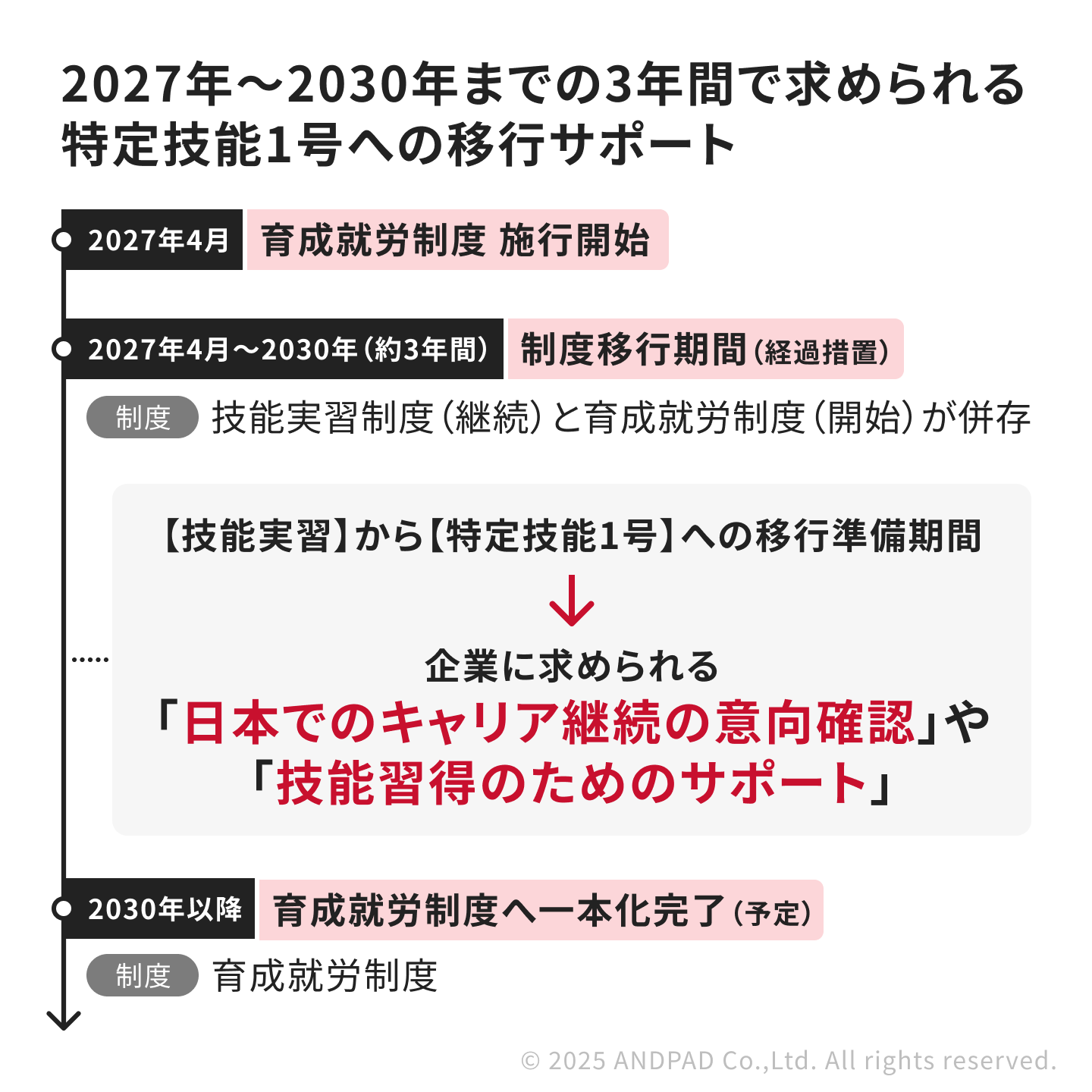

制度移行期間(2027年~2030年)に注意すべきこと

2027年4月の制度施行後、3年間の経過措置期間が設けられます。この期間は、技能実習制度と育成就労制度が併存することになり、企業側には適切な対応が求められます。

既存の技能実習生のキャリア移行

蟹澤さん: この3年間の移行期間は、主に現在技能実習生として日本にいる人たちのための準備期間と位置づけられています 。【技能実習】を終えた人材が、スムーズに【特定技能1号】へ移行できるよう、企業はサポートしていく必要があります。【特定技能1号】への移行自体は、それほど難しくありません。

現在、技能実習生を受け入れている企業は、彼らが新しい制度の枠組みの中でキャリアを継続できるよう、早期に意向を確認し、必要な手続きの準備を進めることが重要です。

【特定技能2号】への高いハードルを認識する

注意すべきは、その先の【特定技能2号】への道のりです。これは決して簡単なものではありません。

蟹澤さん: 【特定技能1号】の在留期間は通算5年です 。その間に、【特定技能2号】の要件である1級技能士、もしくはJACの試験に合格しなければ、原則として帰国しなければなりません。 JACの試験の合格率は20%台 。1級技能士も、日本人でも合格が難しい国家資格です。つまり、非常に高いハードルが設定されているのです。これは、単純労働者ではなく、高い技能を持った人材に長く日本にいてもらいたいという、国の明確なメッセージでもあります。

企業は、5年という限られた期間の中で、外国人材がこの高いハードルを越えられるよう、計画的な育成プログラムを策定し、試験対策などの支援を継続的に行っていく必要があります。

チャンスを掴む! 建設業が持つ優位性とは

新しい制度への対応は、企業にとって大きな挑戦ですが、建設業界には他産業に先んじてきた強みがあります。この優位性を理解し、活用することが、今後の人材獲得競争を勝ち抜く鍵となります。

蟹澤さん: 実は、外国人材の受け入れ体制という点では、建設業は他産業よりかなり進んでいるんです。まず、CCUSという全国統一の就労履歴管理システムがあります。これほどの仕組みを持っている産業は日本で他にありません 。 さらに、特定技能外国人を管理するJACの登録制度があり、受け入れ企業は建設業許可を持っていることが必須、というフィルターもかかっています 。加えて、FITSによる現場への巡回指導や、多言語対応の母国語ホットラインといったセーフティーネットも整備されています 。これだけ重層的な管理・支援体制が整っていることは、大きなアドバンテージです。

転職が自由化されることで、悪徳ブローカーの暗躍を懸念する声もありますが、「こうした既存の仕組みを活用し、透明性の高いマッチングスキームを業界として構築していくことが今後の課題」と蟹澤さんは話します。こちらについては、検討会にて目下検討中の事項とのことです。

育成就労制度が拓く、建設業界の未来

この制度変更を、単なる「外国人材受け入れ制度の変更」と捉えるのは早計です。蟹澤さんは、これは日本の建設業界全体のあり方、特に「人材育成」の仕組みを根本から変革する、またとないチャンスだと語ります。

日本人の育成制度へ。業界全体のキャリアパスを可視化する

蟹澤さん: 外国人向けにCCUSレベルと連動したキャリアパスや評価制度が整備されれば、当然、「これを日本人にも活用しよう」という話になります。自身の技能レベルが客観的に示され、それに応じて賃金が上がっていく。自身の将来像が見えやすくなる。これは、日本人の若手職人の離職防止や、新たな担い手の確保に間違いなく繋がります。

実は、G7(先進7カ国)の中で、見習いから職人を育てる公的な育成制度がないのは日本だけなんです。他の国では、業界全体で費用を負担し、若者が学校とOJTを組み合わせながら3年ほどで一人前になるプログラムが整備されています。今回の育成就労制度をきっかけに、日本も業界全体で人を育てる仕組みを構築すべきです。

日本の建設業が、グローバルに飛躍する可能性

日本で高度な技能を身につけた外国人材は、将来的に日本の建設業が海外展開を進める上での貴重な架け橋となり得ます。

蟹澤さん: 例えば、日本で【特定技能2号】を取得した人材が母国に帰り、日本の専門工事会社の現地法人で幹部として活躍する。そんな未来も十分に考えられます。彼らを通じて、日本の高い品質管理や安全管理のノウハウを海外に展開しやすくなるでしょう。人材の往来が、企業の海外進出を後押しするのです。

乗り越えるべき「財源」という課題

この壮大なビジョンを実現するためには、避けて通れない課題があります。それは「財源」です。

蟹澤さん: 業界全体で人材を育成するには、莫大なお金がかかります。例えば、建設市場の規模が日本の半分であるイギリスでさえ、こうした人材育成プログラムに年間150億円以上を投じています。日本で同様の仕組みを構築するには、単純計算で年間300億円、少なくとも百億円規模の財源が必要になるでしょう。 これをどう確保するか。税金に頼るのは難しい。例えば、CCUSで入退場を記録するたびに、育成目的で10円を徴収する。これだけでも年間十数億円が集まります。業界全体で知恵を絞り、独自の財源を生み出していく必要があります。

変革をチャンスに。未来への投資を始める時

今回の特別インタビューを通じてわかったことは、育成就労制度は、建設業界にとって単なる守りの「人手不足対策」ではない、ということです。育成就労制度は、業界全体の「人材育成」のあり方を再設計し、日本人の担い手確保、ひいては企業のグローバルな成長に繋がる、攻めの「未来への投資」と言えるものではないでしょうか。

この変革の波を前向きに捉え、今から準備を始める企業こそが、未来の建設業界をリードしていくことになるでしょう。

まずは、自社の外国人材受け入れ・育成体制を改めて見直し、CCUSの活用を徹底することから始めてみてはいかがでしょうか。アンドパッドとしても、「ANDPAD入退場管理」での入退場履歴のCCUS連携や、多言語対応として英語版・ベトナム語版のリリースなど、外国人材が活躍できる支援を積極的に行っています。アンドパッドは、今後もテクノロジーを通じ、業界の持続可能な発展に貢献してまいります。