目次

「サステナブルとテクノロジーで住まいにイノベーションを起こす」。そんなミッションを掲げる、熊本県の上場住宅メーカーの株式会社Lib Work。かつて家族経営の小さな地域工務店だった社員4名の会社は、今や社員数300名を超える大所帯に。2019年には東証マザーズ(現:グロース)に上場、2021年の千葉店開設によって関東圏への進出を果たし、現在は年間400棟を施工しています。

そんな同社の「住宅イノベーション」に向けた新たな取り組みの一つが「3Dプリンターハウス」のプロジェクトです。これは、数十年間大きな革新が起きていない住宅の作り方に対し、全く新しいアプローチで挑む同社の挑戦です。従来の工法にとらわれず、3Dプリンターという最新技術を活用することで、建設業界が抱える職人不足や工期短縮といった喫緊の課題に対し、新たなソリューションを提案しています。

国内初の土を主原料とする3Dプリンター住宅を作り、多くのメディアの注目を集めた本プロジェクト。開発拠点は、廃校をリノベーションして生まれた「Lib Work Lab(リブワークラボ)」の敷地内にあります。前編でLib Work Labについてお話を伺った山田亜都幸さん、3Dプリンターハウスプロジェクトを推進する永野真史さんに、開発秘話や今後の展望について、詳しくお聞きします。インタビュアーは引き続き、アンドパッドのコミュニティマネジャー 平賀が務めます。

日本初、土を主原料とした「3Dプリンターの家」

Lib Work Labの敷地に建てられているのは、3Dプリンターで作られた家「Lib Earth House model A」(以下、「model A」)。「サステナブル&テクノロジーで住まいにイノベーションを起こす」をミッションに掲げる同社が、持続可能な未来へのコミットメントを体現するものと考え、肝入りで進めるプロジェクトのモデルハウス第1号です。

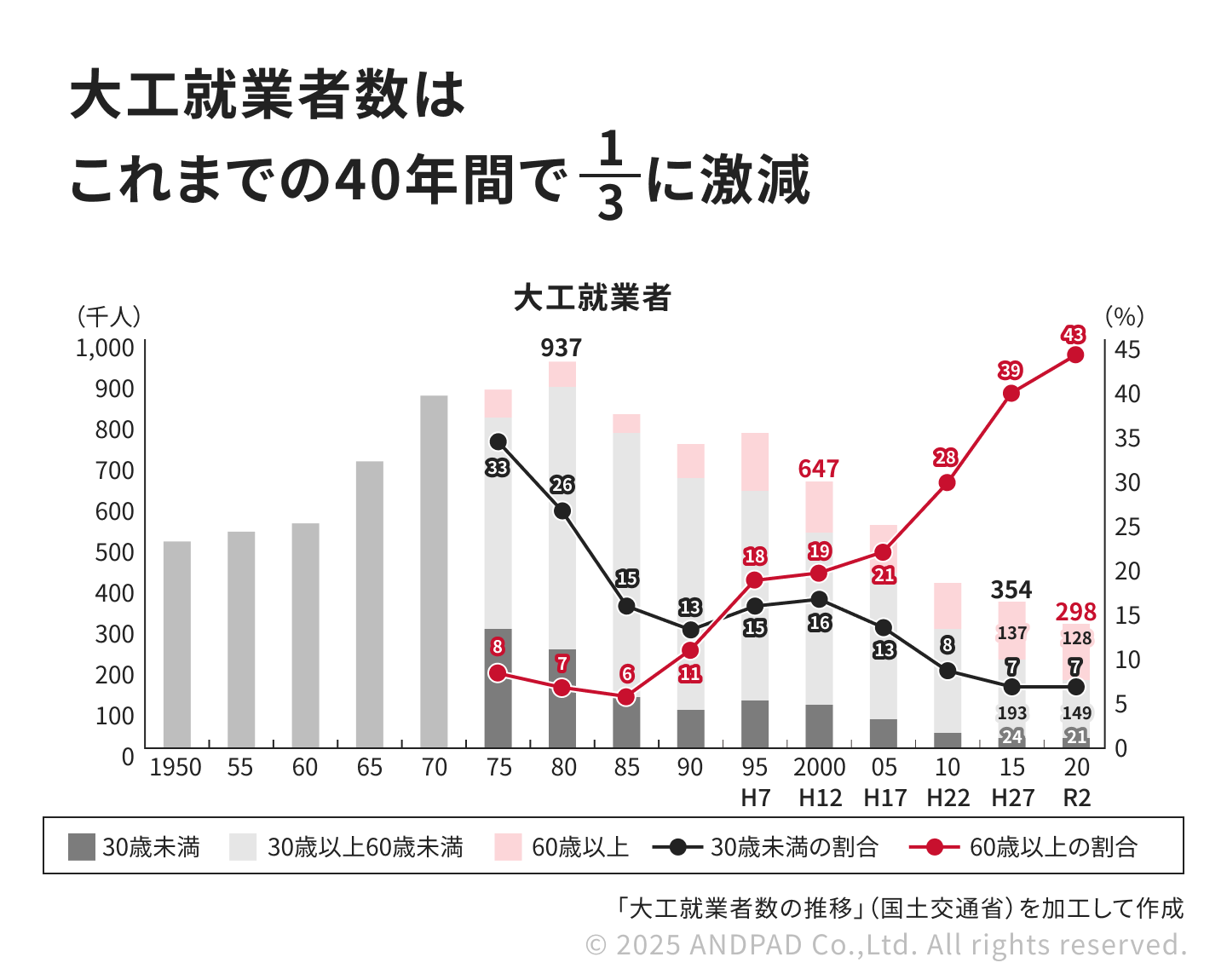

主原料は「土」。土は日本でも古来より壁材に使われており、調湿性や断熱性に優れ、高温多湿な日本の気候風土に最適な素材です。この土壁を、3Dプリンター技術を活用することで、従来の建築に比べて意匠デザインの自由度を高く作ることができます。データによって自動出力が可能なため、20年後には現在の約1/3まで減ってしまうと言われる大工不足(※)に対する打ち手にもなります。

(※)職人技能者の中でも特に母数が大きく、全体へのインパクトが大きいのが「大工」2035年には2020年の半分に、2045年には2020年の3分の1にまで大工就業者数が減少する見込みと言われています。

アンドパッド 平賀(以下、平賀): こういった曲面のあるデザインに、個人的にもとても惹かれます。漆喰でこういったものを作ろうとしたら、左官屋さん泣かせですよね。

永野さん: そうですね。相当時間がかかると思います。

平賀: 今後、大工さんや職人さんが大幅に足りなくなっていくことは日本の建設・建築業の大きな課題です。3Dプリンターはそれに対する大きな打ち手になりそうです。人口が減少すると、土地にゆとりができるので平家が増えるのではないかと思うのですが、こういった3Dプリンターで壁が作れれば、職人さんは内部の造作など別の部分に集中できますし、さまざまな形の家が作れるのではないかと、夢も膨らみます。しかし、そもそもなぜこういった3Dプリンターの住宅を考え始められたのでしょうか。

永野さん: 「50年以上大きな革新が起きていない住宅の作り方に革新を起こしたい」と、社長の瀬口がいつも言っているんです。もちろんブラッシュアップ、マイナーチェンジは起きているのですが、たとえば自動車業界で電気自動車が誕生したような、大きなイノベーションは起きていません。まったく新しい作り方を開発していきたいという社長の想いからこのプロジェクトは始まりました。

株式会社 Lib Work 営業部 設計課 課長 永野 真史さん

R&D = 研究開発としての「3Dプリンターハウスプロジェクト」

平賀: 前編では、永野さんが通常業務として設計課の申請関連業務や補助金申請、最終的な書類のチェックなどを行いながら、この3DプリンターハウスというR&D活動もなさり、さらにLib Work Labのプロポーザルの準備や実際の設計をなさっていたことをお聞きしました。さらにANDPAD運用浸透プロジェクトの推進委員会に設計代表として入っていらっしゃったわけですよね。

永野さん: 今は設計課の課長として課員をマネジメントすることが本来のメイン業務です。ANDPADの横断マイルストーンをエクスポートしてExcel上できれいに見えるようにして、全員の進捗をしっかり確認しているんですよ。

山田さん: 永野さんは従業員が20人もいないくらいの時からの社員で、その頃からの社員は基本的になんでもやっていたのですが、その中でも一番なんでもやっていた人なんです。いつでも会社にいましたね。建築に関連する法務にも詳しく、みんな「とりあえず永野さんに聞いておけばなんとかなる!」と思っています。

株式会社 Lib Work 建築部次長 工程コスト管理課 課長 山田 亜都幸さん

平賀: 法務に詳しいということは常に法改正も追わなければなりませんよね。右脳と左脳がフル回転していますね。

永野さん: 法的整備は3Dプリンターハウスにおいても重要なので、関連するところがある業務だと思っています。

平賀: なるほど。永野さんはこのプロジェクトには最初から参加なさっていたのですか?

永野さん: 途中からです。社長がこの3Dプリンターに関心を持ったのがプロジェクトの始まりでしたが、私は3Dプリンターの機械の購入前の海外視察に行く直前に参画しました。コロナ禍だったので、移動がしづらく、気を使いました。

平賀: 機械を購入した後は設計に取り組んだのですか?

永野さん: いえ、その手前に材料の開発というプロセスを挟みます。機械はイタリアから購入し、材料の参考になるレシピは渡されたのですが、やはり日本とイタリアでは、たとえば同じ「石灰」と呼ばれるものでも成分が違ったりして。配合割合からいろいろと実験する必要があったのです。

平賀: まさにR&Dですね。

革新を起こす上で必要なこと

平賀: 3Dプリンターで家を作ろうとする他の企業さんはコンクリートを使うところが多いですよね。土を使うのは日本初とのことですから、材料の研究以外にも苦労もあったのではないでしょうか。

永野さん: このエリアは都市計画区域外で、かつ3Dプリンターでつくる住宅「model A」は平屋なので、確認申請は不要でした。それでも建築基準法に適合するものかどうかの確認はしておきたかったので、都市計画区域内にmodel Aと全く同じものを建築する想定で、確認申請を出して決済をいただきました。ただ、その過程で、いつも出している審査機関さんから「どう審査していいかわからない」と言われたんです。そこでまずは熊本県に確認し、最終的には国土交通省の方とも協議を行う必要がありました。

3Dプリンターを作って建物を建てる企業は当社以外にも数社あり、法整備も少しずつ進んできている状況です。実際、法的な取り扱いについてのパブリックコメントには、「3Dプリンターで作った壁を外装材として取り扱うことに問題はない」とありました。ただ、よく聞くとそれはモルタルで作った場合の壁だったんですね。そこで国交省の方とも協議を重ね、最終的には「土に関しても同様」という見解を正式にいただいた形になりました。

平賀: さらっとおっしゃいましたが、非常に大変なことだったのではと予想します。私たちも建設DX研究所という、建設業界の労働人口の減少などをDX推進によって解決しようとする取り組みを他社さんとともに行っています。全く新しい取り組みとなると、法律自体がなかったり、関係者に問題点が伝わらなかったりするので大変ですよね。それを自らやってこられたのですね。

永野さん: はい。確認決済までいただいたので、大事な第一歩が踏み出せたと感じています。

平賀: 壁は土壁ですが、建築基準法的な取り扱いは何になるんですか?

永野さん: 構造自体は、今は木造を使っているので木造住宅です。

平賀: となると、生コンでベタ基礎を打って、基礎の上に木材を組み、その上に3Dプリンターで壁を乗せていくのですか?

永野さん: 先に構造体を作ってしまうと3Dプリンターと干渉してしまうので、基本的にはプリント完了後に構造体を作っています。壁は面材でも耐力壁でもなく、「自立する壁」ですね。それが内外の壁になります。外壁の施工はプリンターで完結しますし、中はクロスの施工などもないので、その分の工期が短縮できます。「model A」はプリント2週間、実働72時間でできました。

平賀: 「自立する壁」とは、非常におもしろい発想ですね。今後、建築業界の労働人口の減少は日本の大きな課題ですが、壁を作る部分を3Dプリンターが担えれば、作業は大幅に減りますよね。大工不足のソリューションの一つになりそうです。

R&Dプロジェクトへの寛容・協力・関心が育まれる理由

平賀: 3Dプリンターハウスのチームは何名いらっしゃるんですか?

永野さん: 自分を含めて5名です。全員専属で、新卒社員もいれば、中途入社の社員もいます。

平賀: チームでは実験を繰り返しているんですよね。住宅会社に入ったつもりが研究室のようで驚いていらっしゃるのではないでしょうか。答えの無い戦いですし、不確実性に強い方たちなのでしょうね。答えのない戦いですもんね。

永野さん: おっしゃる通り、本当に答えのない戦いで、トライ&エラーを繰り返しています。うまくいかないときはモチベーションを保つのが大変な時もありますが、概ね楽しくやっていますね。

平賀: 組織が大きくなると、R&Dのプロジェクトに対して眉をひそめる人、理解のない人が出てきてもおかしくないのではないかと思うのですが、実際のところ、どうなのでしょうか。もし批判の声が上がっていないなら、その理由が知りたいです。多くの企業がその点に頭を悩ませているはずです。

永野さん: そうですね。事業としてやる限りは利益を生み出さないといけないという意識は、大前提として持っています。スピード感とコスト意識を持って取り組む必要は当然ありますね。ただ、これは当たり前のことではなく、ありがたいことだと思っていますが、他の社員からの風当たりは感じないのです。実は私たちのプリント作業は製造にあたって全てを自動化できてはいません。もちろん、それは設備投資をすれば可能になるのですが、今は大量生産フェーズではないので、人手が必要になるんですよ。そのために、いろんな部署の方に応援に来てもらっています。それが風当たりがない理由かなと思います。

平賀: さまざまな人を巻き込んで、当事者感覚を持ってもらっているのですね。具体的にはどんな協力をしてもらうのですか?

永野さん: 作業は材料の計量から始まります。計量をした材料を、とりあえず缶に一度入れてミキサーで撹拌するのですが、材料が重いんですね。1袋18キロあります。1つの壁を作るのに材料はあわせて4トンくらい必要なので、そういった力作業を協力してもらっています。

山田さん: 同じ敷地内で作業しているからみんな興味津々で、「見てみたい」「何か関わりたい」と思っています。さすがに18キロと聞くと協力できない人も多いですけれど。社食に永野さんたちが土を体につけたままワイワイ食事をしに来ているのを見ると、青春しているみたいでちょっと羨ましくなります。そういうこともあって、私の立場から見ても、この取り組みに逆風は感じないですね。

永野さん: 青春感(笑)。ときどきやるなら、そうかもしれないですね。でも毎日やると普通に大変です(笑)。

平賀: なんだか本当に学生生活を思い出してきました(笑)。同じ釜の飯というのか、これこそがLib Work Labで働くことの醍醐味なのかもしれませんね。

将来的にはFC展開も。循環型の家づくりを全国に広げていきたい

平賀: 現在は3Dプリンターハウスの「「model B」」を作っていると聞きました。

永野さん: 100平米の「「model B」」を製作中です。現地にはコネクトカメラをつけていて、ANDPAD上で別の拠点からでも確認できるようにしています。常設の監視用という意味合いもありますが、もっと大きな目的は記録用です。最終的にはタイムラプス動画を作ろうと思っているんですよ。

ANDPAD ONE編集部より

コネクトカメラは、建設現場に設置し、午前・午後・1日のタイムラプスを再生できるクラウドカメラです。遠隔臨場のプラットフォーム「ANDPAD 遠隔臨場」上で連携が可能で、遠隔からの現場状況把握をサポートします。

平賀: 3Dプリンターハウスはすでに販売されているんですか?

永野さん: まだ販売開始はしていません。ただ、「model A」をホームページに載せたところ、建築業界だけでなく様々な企業さんからお問い合わせをいただいています。

平賀: 企業のESG投資としても、材料とコンセプトの点でふさわしいですよね。

永野さん: サステナビリティの観点を大事にしているので、それに共感してくださった方からお問い合わせをいただけているのだろうと感じています。

平賀: 将来的には販売価格を下げて一般住宅に活用していく計画なのでしょうか。

永野さん: 3Dプリンターはコストを安く抑えて工期を短くできるというイメージがあると思います。工期は確かに短くできそうですが、現状コスト面に関しては土を購入しているので割高です。土を現地のもので作れるように開発を進めていけば、コストも下げられるのではないかと考えています。

平賀: その部分はブランディング次第でもありますよね。「3Dプリンターだから安い」ではなく、日本の循環型のものづくりならば、ある程度のコストがかかるのは当然だと消費者に訴えかけていくのも大事なことだと感じます。土に関しては研究が続くのですね。

永野さん: 土は取れる場所によって全く違うので、粒度分布など、どうやって理想の配合にするかを引き続き研究しています。水の配合に関してはベストなバランスが見えてきています。湿気や温度など、外部環境との兼ね合いで理想の粘性、強度をどう出すか。それが今の研究課題ですね。

平賀: 外気が影響するからこそ、難しいのですね。

永野さん: 細かい課題はまだ残っていますが、それが解決できれば短期間で住宅が作れるようになるだろうと期待しています。まずは我々自身が販売をして実績を積む必要がありますが、ゆくゆくはFC展開をして、全国に拡大していきたいですね。

平賀: 瀬口社長のお話を聞いていても、貴社は地域の工務店さんたちを勇気づけることにモチベーションをお持ちだと感じます。土と木材のある地域に出店して乗り込んでいくのではなく、FC展開をして広げていくという発想もすてきですね。

廃校をリノベーションしたLib Work Labといい、日本に昔からある土壁に着想を得た3Dプリンターハウスといい、「サステナブルとテクノロジーで住まいにイノベーションを起こす」という貴社のミッションに美しく接続しているなと感じます。貴社の今後に目が離せません! 本日はすばらしいお話、ありがとうございました。

今後、職人が不足していくことが明らかな建築業界に大きな光となるであろう3Dプリンターハウスプロジェクト。将来的には家が建つその土地の土を使うことで、さらに環境面でもコスト面でもメリットを出せるようにしていきたいと永野さんたちは話します。それが可能になれば、火星の土を使って火星に家を建てることも可能になると、「火星住宅建築プロジェクト」も構想中。地球からの資源運搬を最小限にとどめ、プログラミングされたロボットで施工することで、コスト削減と工期短縮を見込みたいと、JAXAの共同研究に応募することを考えているのだそうです。そこまで見据えた永野さんたちの挑戦に目が離せないと実感する取材でした。

| URL | https://www.libwork.co.jp/ |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 瀬口 力 |

| 創業 | 1997年 |

| 本社 | 〒861-0541 熊本県山鹿市鍋田178-1 |