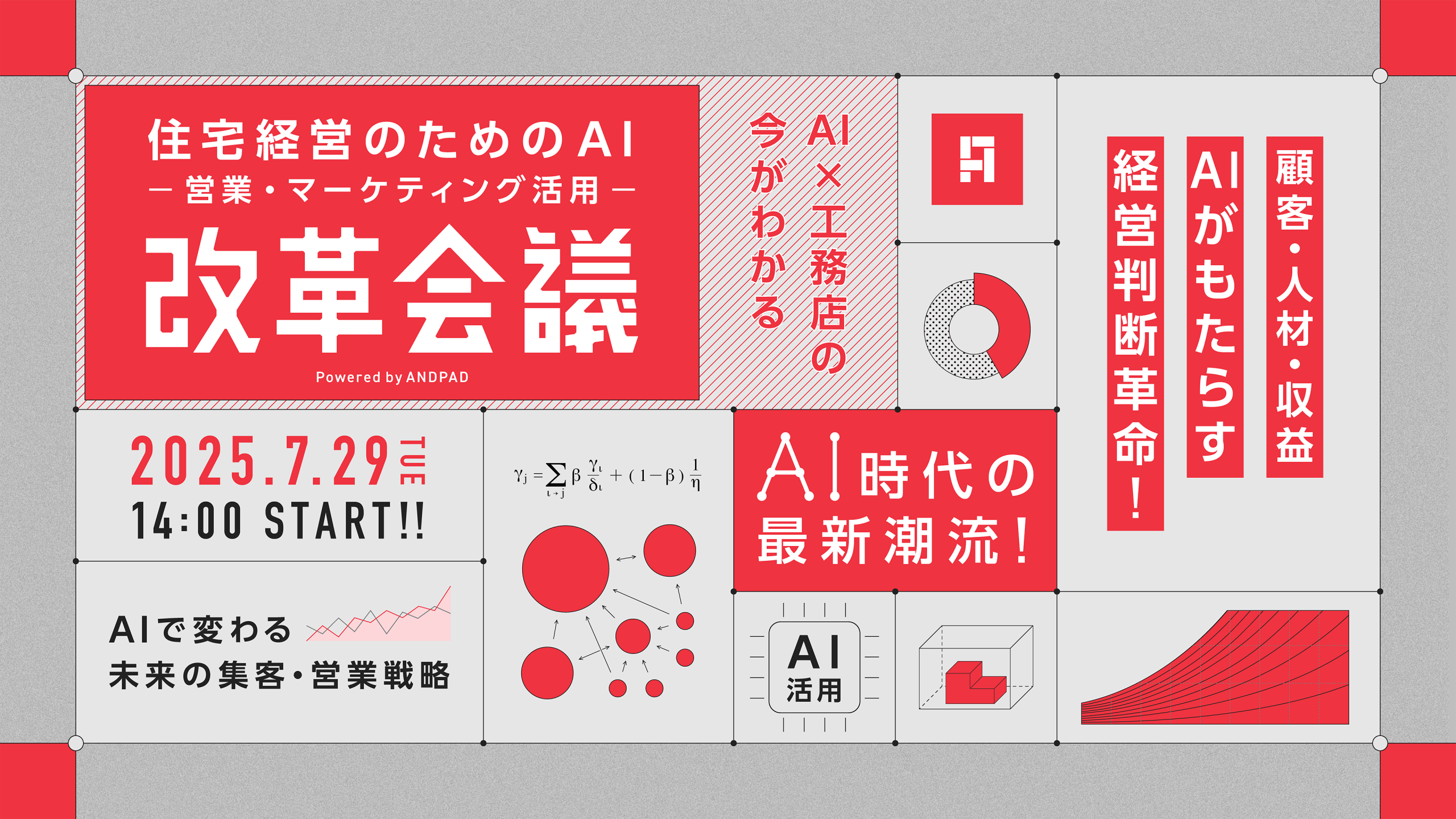

デジタルテクノロジーの発展により 建築は【引き算】から【足し算】に

シンポジウム等で建築デザインの潮流などを研究している方々と議論を交わす機会が多々あります。そのような中で、マリオ・カルポという建築史家と話す機会がありました。 彼曰く、小さなユニットを組み合わせて大きな全体をつくるという建築デザインの手法は、デジタルテクノロジーの発展によって近年初めて可能になった手法で、彼はそれを「第2世代のデジタルデザイン」と定義していました。

第1世代のデジタルデザインは、1990年代の半ばぐらいから主にアメリカの大学で始まったものです。「ペーパーレス」といった類の言葉が普及し始め、各種部材等の形状・形態を自由に生成することができるようになったことを第1世代とすると、それに代わる第2世代は「小さなユニットの組み合わせである」とマリオ・カルポは定義しています。

詳細は彼が書いた本を参照していただきたいのですが、「ルネサンス期、アルベルティというイタリアの建築家が中心となって進めたデザインは、基本的に【引き算のデザイン】だった。それが、第2世代のデジタルデザインによって【足し算のデザイン】に変わった。あるデザインが完成した後であっても、そこに加えてデザインを変更していくことができるようなオープンなシステムを可能にしたことこそが第2世代のデジタルデザインがもたらした大きな功績である」と、彼は本の中で述べています。

私自身、自然素材に魅力を感じ、それらを小さなスケールで使っていくことに大きな関心を持っています。多種多様なサイズのユニットを、どのような間隔でアッセンブルしていくと、もっとも身体に気持ちのいい環境が作れるか?そのような思考プロセスを経たデザインには無限の可能性があると考えています。

そういったこともあって、マリオ・カルポは私のことを「第二世代のデジタルデザインの代表」と評してくれたのだと思います。

今回のテーマは建築とITの関係性だと思うのですが、近年のITテクノロジーの進化に連動して、建築デザインの手法や作風も変わってきています。簡単に言うと、先ほどお話しした「小さなユニットをアッセンブルして組み上げるデザイン」が、とても簡単にできるようになったということです。

様々なバロメーターをインプットしながらフォルムの可能性にチャレンジし、都度そのアイデアを構造技術者に投げかけていきます。このようなプロセスをオンタイムで実現するためには可能な限りリアルタイムで情報の共有を行うことが必要でした。一昔前には難しかったそんな流れが、ここ10年ほどの間にパソコンレベルで簡単に行えるようになってきています。また、今までは専門性をもった技術者に委ねていた検証作業を、我々サイドだけで行えるようになってきたこともとても大きな変化です。それは、単にスピードアップにつながるという点以外にも、設計の手法や作風においてもはっきりと違いが表れるようになってきています。

例えば、「那珂川町馬頭広重美術館」(栃木県那珂川町)は縦ルーバーをリピートして造り上げたものですが、テクノロジーがなくとも、そのスタディをなんとか実現することは可能です。しかし、より立体的に、より三次元的に小さなユニットを組み合わせていくとなると、テクノロジーのサポートが無ければ実現は難しくなります。美術館以外にも「サニーヒルズ南青山店」(東京都港区)や熱海のカフェ「COEDA HOUSE」(静岡県熱海市)等もそのようなプロセスを経てデザインされたものです。

現在、こうしたデザインには設計・デザインのソフトウェアである「ライノセラス」と、そのプラグインソフト「グラスホッパー」を用いています。小さなユニットのひとつひとつが各種構造の重要な要素となっているため、そのデータ群が設計チームを経由し、施工チームにも同様のデータ・情報が即時共有され、施工図にもリアルタイムで反映できることが必要です。その流れのスムーズな実現こそがITソフトウェア活用の大きな理由となります。

また、「BIM(Building Information Modeling)」も【足し算のデザイン】にとっては大きな武器のひとつです。グラスホッパーをより統合的なシステムにしようとすると、結局はBIMに近づきます。BIMというツールを手に入れたことによって起こる、今後のデザインの大きな変化は、マリオ・カルポのいう「第二世代のデジタルデザイン」そのものだと思います。

200人を超える組織の経営 スタッフの自発性を誘発するコミュニケーションとは

さて、話は少し変わりますが、私の事務所では具体的にどのようなプロセスによってプロジェクトが進行していくかという点についてご案内しましょう。

非常に大きなプロジェクトからパビリオンや小さなプロダクトまで、多種多様な案件を抱えていますが、企画から実現に至るまでのプロセスが、その規模によって大きく変化するということはありません。チームの編成についても、大型案件を扱うプロジェクトチームであったり、中小規模を扱うチームであったりという風に規模によって明確に分けることもありません。ある人間が、時には大きなプロジェクトを担当することもあれば、別の機会では小さいプロジェクトを担当したりすることもあります。

さらに、私たちの組織や仕事の進め方に目立った特徴があるとすれば、それはプランや企画ということからスタートするのではなく「この建築はどういう材料を使い、それをどのように組み立てるか」というコンストラクション(構法)のディスカッションから入ることが多いということです。例えば、上海で担当した大型工場の案件では「どういうプランにするか?」という話をする以前に「素材はレンガを使って、そのレンガをどのように組み上げていくか?」といった話からデザインを進めていきました。

このような思考のプロセスは、レンガを使った小さなパビリオンでも大規模な工場でも同じです。実際のところ、案件に取りかかる前に漠然とした全体のイメージはあります。最近の作品ではスコットランド初のデザイン美術館である「V&A Dundee」がその例です。「崖みたいなイメージでつくろう」といった大枠の発想からはじまり、「崖をどう表現すれば良いか?」「材料としてはプレキャストコンクリートか、または金属を用いるか?」といった流れで話が進みます。

従来の建築プランニング、いわゆる部屋割りを決めるような考え方とはまったく違う手法です。コンセプトが決まった一つのモノをつくるプロセスとして建築を捉えていると言ってもいいでしょう。これらの手法はITの進化によって、より一般的で汎用性のあるものになりつつあると思います。

私の事務所ではBIMを必須のテクノロジーだと捉えているため日常的に活用していますが、その技術や知識の習得について特別な教育プログラムをつくってスタッフが身につけるようなことはしていません。業務上必要な場面も増えてきたこともありますが、新しい技術の習得に興味のあるスタッフや教えることが好きなスタッフがおり、それぞれが自己学習や個別指導などを行っていくことで、より多くのスタッフが業務でも使える技術やテクノロジーを身につけていくような具合です。強制的に身につけさせるような時間や場を設けるというやり方はあまり良くない方法だと考えているため、若いスタッフたちが自発的にBIMに興味を持ち、自然と使っていくような環境になるよう仕向けています。

また、BIMなどのITによってデザインの変化や建設の効率化など様々な変化が起きていくとは思いますが、私の事務所に関する特徴的なトピックとすれば、組織づくりの点でITが重要な役割を担っているということです。簡単に言ってしまうと、ノンヒエラルキーのチームが作れるということです。

一定の規模感を持った設計事務所となると、ボス(経営者)がいて、その下に数人のメインスタッフがいて、さらにその下には多くのスタッフがいる、というヒエラルキーがあり、そのような組織でないと運営ができないというのが常識でした。しかし、実際にそのような組織にしてしまうと、私は入社間もない若いスタッフ達とコミュニケーションが取れなくなるわけです。アトリエ系設計事務所は数人規模で運営していることが多いため、経営者と若いスタッフは頻度高くコミュニケーションが行えます。それが、組織が大きくなった途端に硬直化し、上下のコミュニケーションが分断されるということが起きます。伝言ゲームのように上から下に伝わってきたアイデアを、担当者はモヤモヤしながら図面に書いているような感じになってしまう。それこそが、デザインがつまらなくなる大きな原因だと思います。

そこで、私が心がけているのは、なるべくスタッフ全員と私自身がコミュニケーションをとるということです。具体的には、まず少人数による短時間のミーティングを数多く実施します。私が事務所にいる日には5分刻みほどの間隔で各メンバーやチームとミーティングを行う一方で、私が事務所に不在の際はスマホに相談事項を送ってもらい、それに対して出来る限り早急に返答します。

また、その際には「意味のある質問」を適確に行うスタッフを評価するようにもしています。「意味のある質問」とは、選択肢をしっかりと用意している質問のことです。たとえば、「A案」もしくは「B案」という選択肢があれば、その質問に対して「両方OK」「BはOK」「どちらもNG」といった具合に、ワンセンテンスで切り返しができる。そのような形式で相談するように、とスタッフには話しています。このような仕組みを組織内で徹底すると、スタッフの上下に関係なく、私宛に大量に質問が送られてくることになり、新入社員であっても私と直接コミュニケーションをとることになります。

もう一点、スタッフとのコミュニケーションで心がけているのは、私の考えを全スタッフへ一斉に共有するのではなく、各スタッフの作品やアイデアについて私がどのように考えているのかという話を各スタッフそれぞれと行うようにしています。それは、ただ単にプロジェクトの情報を全スタッフに共有するだけの手法では【気づき】という点で不十分だと考えているからです。

スタッフそれぞれに対して「このプロジェクトはここが上手くいったけど、ここが課題だったよね」といったコメントを私がすることによって「そうか、ここが上手くいったのか」とディテールを検証したり、「ここが失敗したところだったのか」と課題を抽出したりすることができます。私というフィルターを通して情報の共有を行い、出来上がったものに対して私がどう感じているかという情報を各スタッフが1対1のコミュニケーションを通して感じ、理解を深めていく。テクノロジーの習得に加えて、そのような発想や視点の共有こそが財産になっていくと、確信しています。

さらに、スマホを使えば移動中であったとしても、ほぼリアルタイムにコミュニケーションが行えます。私の事務所には、世界中に200人以上のスタッフがいますが、そのほぼ全員とコミュニケーションが取れるようになりました。これは一昔前ではまったく考えられないことです。スマートフォンの普及やITの進歩によって、設計事務所の経営手法も大きく変化したのではないでしょうか。

停滞する日本の建設業界 その課題とは

最後になりますが、海外の案件を担当したり、各国のクライアントと折衝したりする中で感じることがあります。それは、ITの進み具合において世界と日本には差があるということです。特に、BIMに関して言えば、日本はとても遅れています。近年、海外のプロジェクトに対応する際に「全てBIMでデザインすること」という契約条件が付くケースが増えています。国によって温度差はあるものの、各国総じて日本よりBIMに対する意識が高めです。最近の実例でいうと、デンマークやオーストラリアでのプロジェクトにおいても「全てBIMで」というのが設計の条件でした。ヨーロッパや北米においてはBIMが大前提という状況になっていると実感しています。

また、IT化の遅れ以前の短期的な課題として、ゼネコンや建設会社が忙しすぎるという問題もあります。これによって建設業界の競争が少なくなり、様々な点において悪い影響が表出してしまっているのではないかと思います。

私たちのような設計事務所の立場からすると、「仕事を受けていただく」という姿勢にならざるを得ず、健全な競争関係が構築されません。「コストパフォーマンスの高い建設会社を探そう」と考えたとしても、その現状の多忙さから、どの建設会社も手を挙げられない。震災復興とオリンピックの準備が重なってしまったために仕方のない側面もありますが、こういった状況が続いてしまっています。競争状態がないということは、設計側も施工側も新しい技術にチャレンジしようという余裕がなくなっているということです。「今、忙しいからチャレンジしている暇がない」という空気が日本の建設業界全体に漂ってしまっているのは、将来において大きなマイナスの要素となってしまうのではないでしょうか。