目次

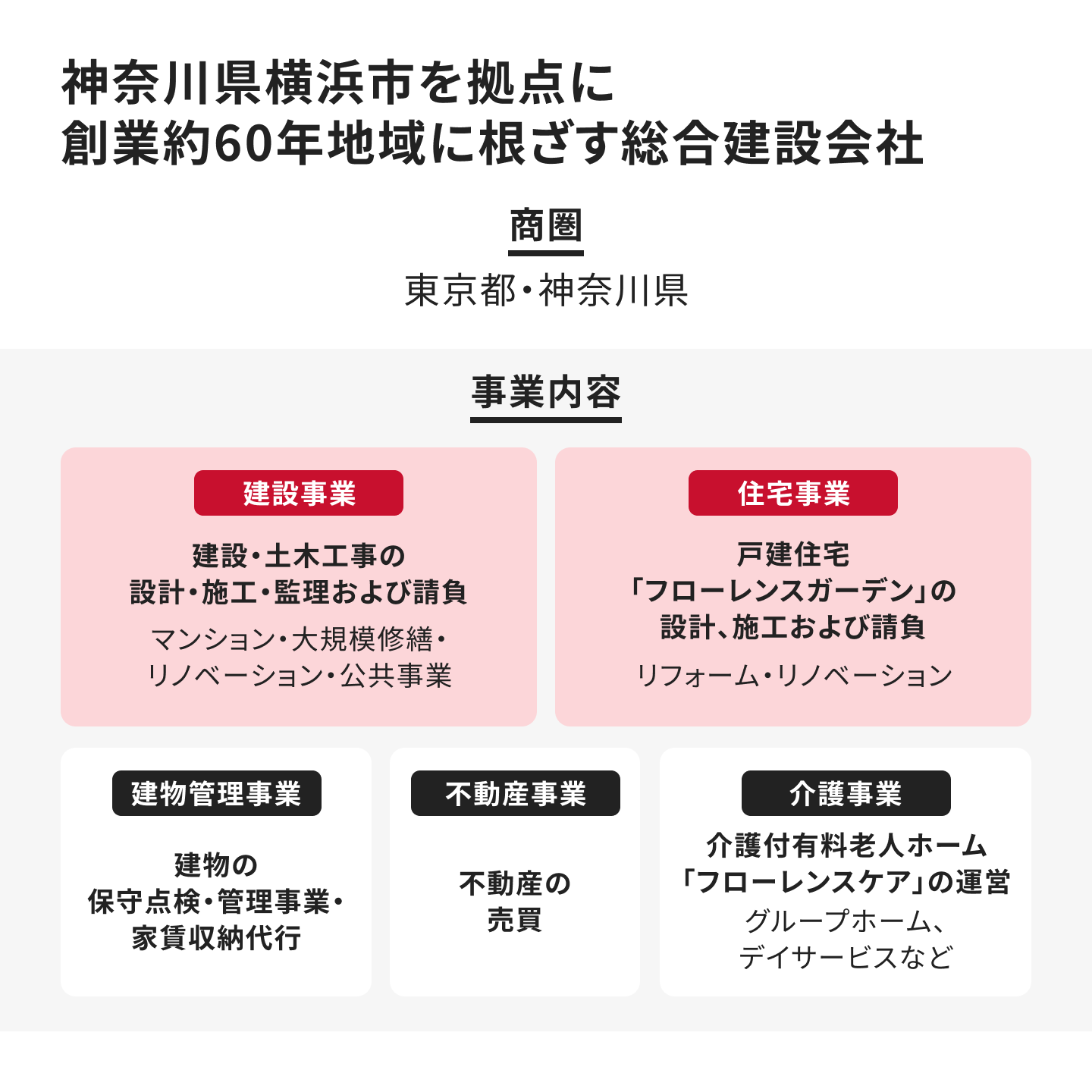

神奈川県横浜市青葉区に本社を置き、建設事業(建設・住宅事業)、不動産事業、建物管理事業、介護事業を展開している工藤建設株式会社。「地域に必要とされる企業でありたい」という想いのもと、神奈川県下のまちづくり・住まいづくりに尽力し、地域で確固たるポジションを築いてきた総合建設会社だ。

創業からまもなく60年を迎える同社は、2024年に策定した中期経営計画において「地域の人々に対して全ライフステージにわたって居住し続けられる“住まい”を提案する生活舞台創造企業」を目指すと掲げている。収益力強化、人財力の強化、サスティナビリティの推進を基本方針と定め、会社の総合力を高めていく考えだ。

理想の企業像の実現に向け、同社が建設・住宅領域で力を入れているのが「社員大工の多能工化」と「DX推進」だ。同社では、主力商品である「地下室付き住宅」の施工にあたり、自社の複数の工種(測量・土工事・鉄筋工事・型枠工事・コンクリート工事・建方工事)に対応できる「多能工」の育成を行っている。それにより、難易度の高い地下室の施工を担える人材を安定して確保でき、職人不足に左右されない施工・品質管理体制の構築を実現している。今回は、時代の先行きを読みながら、常に新しいチャレンジを続けている同社の取り組みに焦点を当ててインタビューを実施。ANDPAD施工管理、ANDPAD入退場管理、ANDPAD検査と段階的にDXを推進しながら、安全管理・品質管理体制を強化してきた歩みについても詳しく掘り下げていく。

横浜を拠点に、地域とともに発展を続ける総合建設会社

神奈川・東京エリアを中心に、建築・土木事業を幅広く展開している同社。1997年に神奈川県内で初の上場(東証二部/現:東証スタンダード)を果たしたゼネコンとして、地域で広く認知されている存在だ。

創業の地である横浜市においては、CSR・地域貢献活動、環境保護活動にも尽力。その取り組み内容は地域で高い評価を受けており、「横浜型地域貢献企業・最上位」「かながわSDGsパートナー」などに認定されている。

伊藤さん: 当社では、会長や社長、経営陣が毎朝本社のまわりを清掃しています。その地道な活動が認められ、2013年には横浜市の「横浜環境行動賞」も受賞しました。町のお祭りが開催されるときには本社駐車場に神輿が入ってきて大いに盛り上がります。地域ぐるみでお客様とお付き合いができていることは当社の最大の強みです。

工藤建設株式会社 住宅事業部 工事課 課長 伊藤 祐一さん

では、ここからは同社の4つの事業領域について詳しく紹介していこう。

まずは、同社の長年のコアビジネスである建設事業だ。建設事業では、神奈川県下の公共施設をはじめ、マンション、ビル・店舗、介護施設など、さまざまな建築物の企画・設計・施工・管理を手がけている。横浜港の「大さん橋」をはじめ、港北ニュータウン、みなとみらい21地区など、神奈川県のランドマークとなっている建築物を数多く手がけているのが特徴だ。

2019年には、一棟まるごとリノベーションをした賃貸共同住宅「GREEN BASKET」がグッドデザイン賞を受賞。近年では、マンション・ビルの維持管理から大規模修繕工事まで幅広くカバーする建物管理事業や、不動産の売買などの不動産事業にも力を入れており、建物の資産価値向上をワンストップでサポートしている。

同社がリノベーションを手がけた賃貸共同住宅「GREEN BASKET」。建物管理:FlowerVillage、企画・設計監理:株式会社ブルースタジオ、施工:工藤建設株式会社・株式会社丸産技研(K4E号室)出典:https://green-basket.jp/

伊藤さん: 私たち住宅事業部はほぼ民間のお客様に対応していますが、建設事業部では公共工事やその他関連する工事を請け負っています。当社は横浜市に根ざし、半世紀以上にわたって事業を展開している地場のゼネコンのため地域とのつながりは非常に強く、地元のお客様から直接工事のご依頼をいただくことも多いです。

また、建設事業部で数多くの介護施設の建築を手がけてきたノウハウを活かし、2003年からは自社で介護事業も展開している。「フローレンスケア」のブランド名のもと、介護付有料老人ホーム・グループホーム・デイサービスを運営し、地域の高齢者を支えている。

中山さん: 高齢化社会の進行によってニーズが高まることを先読みし、まずは介護施設の新築工事を積極的に受注していったことが介護事業の発足につながっています。現在では、土地活用の一環として土地オーナー様へ介護施設の運営を提案し、当社が施工から建物管理、施設運営までトータルに手がけるケースが増えています。

工藤建設株式会社 住宅事業部 工事課 課長代理 中山 秀彦さん

伊藤さん: 介護事業には、「地域に恩返しをしたい」という想いが込められているとも聞いています。介護事業本部で女性社員が多く活躍していることもあり、当社は建設会社では珍しく、男性4:女性6と女性比率が高いです。

佐藤さん: 最近では、建築部門においても女性社員が増えてきています。先日アンドパッド発刊の季刊誌「DX JOURNAL」(※1)の表紙に掲載されていた女性監督の写真を見ながら、現場監督として新たに入社した女性の新卒社員と「いつかここに載れたらいいね」と話をしていたんですよ。

アンドパッドが発刊する季刊誌「DX JOURNAL」を手にする、工藤建設株式会社 住宅事業部 工事課 佐藤 美玖さん

(※1)「DX JOURNAL」とは、ANDPAD ONEに集まる各社のDXの多様な歩みをもっと広く、たくさんのANDPADユーザー様にお届けすべく創刊したタブロイド紙です。全体を通じて「“一歩先の働き方” を考える」をテーマに、これからの働き方を考えていくきっかけや入口になるような提案を、季節ごとにお届けしています。

詳細はこちら:https://one.andpad.jp/magazine/13947/

次に、同社のもうひとつの主力事業であり、今回取材に応じてくださったみなさんの配属部署である「住宅事業部」の事業内容を深掘りしていく。

同社の住宅事業では、デザイン性・機能性・耐震性に優れた住宅ブランド「フローレンスガーデン」を展開しており、神奈川県・東京都でこれまで約1,300棟を施工している。なかでも「地下室付き住宅」をいち早く日本に取り入れたパイオニアとして信頼を築き、紹介・クチコミで受注を伸ばしている。

中山さん: 当社はゼネコンとしては長い歴史がありますが、住宅事業においては新規参入だったため、注文住宅事業の立ち上げ当初から輸入住宅を取り扱い、他社との差別化を図ってきました。1994年の建築基準法改正によって容積率が緩和されてからは、狭小地の多い神奈川県や東京都心では地下室付き住宅のニーズがあると考え、採光性・通風性に優れた北米型の地下室付き住宅の普及に取り組んできました。

伊藤さん: 当社で地下室付き住宅を建てられるお客様はハイエンド層が多いです。特に、世田谷区などの都心エリアで地下室付き住宅を要望されるお客様が多くいらっしゃいます。

中山さん: 地下室付き住宅は一般的な住宅よりも施工の難易度が高く、工期も約5〜6カ月程と長いです。地下室付き住宅を手がけている競合他社は他にもありますが、約30年にわたって地下室付き住宅を施工してきた当社の実績を評価して、当社を選んでくださるお客様が多いです。地下室ならではの遮音性・防音性の高さを活かし、スタジオをつくる音楽関係者のお客様もいらっしゃいます。音楽業界は人と人のつながりが強いため、お施主様からお客様をご紹介いただくケースも多くあるんです。

社内外問わず「人」を大切にする風土に根付く、挑戦の土壌

上場企業であり、創業50年以上の歴史を誇る総合建設会社である同社。その社風について、佐藤さんは「良い意味で全員の距離が近くてフラット」と笑顔で話す。

佐藤さん: 上司や先輩、後輩との距離が近く、何でも気軽に相談できる雰囲気です。報告をためらうような困り事であっても、相談すればすぐに全員で解決に向けて動いていくワンチーム感があるのが当社のいいところです。4つの事業領域があるため、以前は他の事業部の社員と疎遠になっている印象がありましたが、部署を横断して若手社員が集まる、総称「サステナビリティ推進委員会」が設置されて、私も委員会に参加したことで他部署とのつながりも強くなったと感じています。

小林さん: 私は、社員の声を大切にする社風が当社の強みだと感じています。経営会議の場でも、「若手の意見を吸い上げよう」といった話題がよく上がりますし、私自身も若手の意見を聞くように意識しています。

また、社員だけではなく協力会社さんとの関係性も大事にしている点も当社のいいところだと思います。「自分さえ良ければいい」といった関係性で仕事をしていたら、協力会社さんは離れていってしまいますし、仕事がやりにくくなります。ですから、現場はもちろんのこと、協力会社会「三和会」で実施する安全大会や定期総会で職人さんたちと交流を深め、お互いに楽しく仕事ができるようにしています。だからこそ「工藤建設さんのためなら」と動いてくれる協力会社さんは多いです。社内も社外も、人間関係はとても良いと思います。

工藤建設株式会社 建設本部 直営室 室長 兼 住宅事業部 工事課 課長代理 小林 裕行さん

さらに、「挑戦する風土」が根づいていることが同社の強みだという。

中山さん: 上場企業ではありますが、どんどん新しいことにチャレンジしていくフットワークの良い会社だと思っています。経営陣が「変わらないことは停滞を招く」といった考えを持っているので、よい提案はスピーディーに具現化できます。ANDPADの導入もその一例と言えますね。

伊藤さん: 良い意味で発展途上の会社なので、自分の意見やアイデアをいいやすいですし、いいことも悪いこともすぐにトップと話ができる環境です。男性社員の育児休業取得や副業解禁なども業界を先駆けて取り組んでいます。

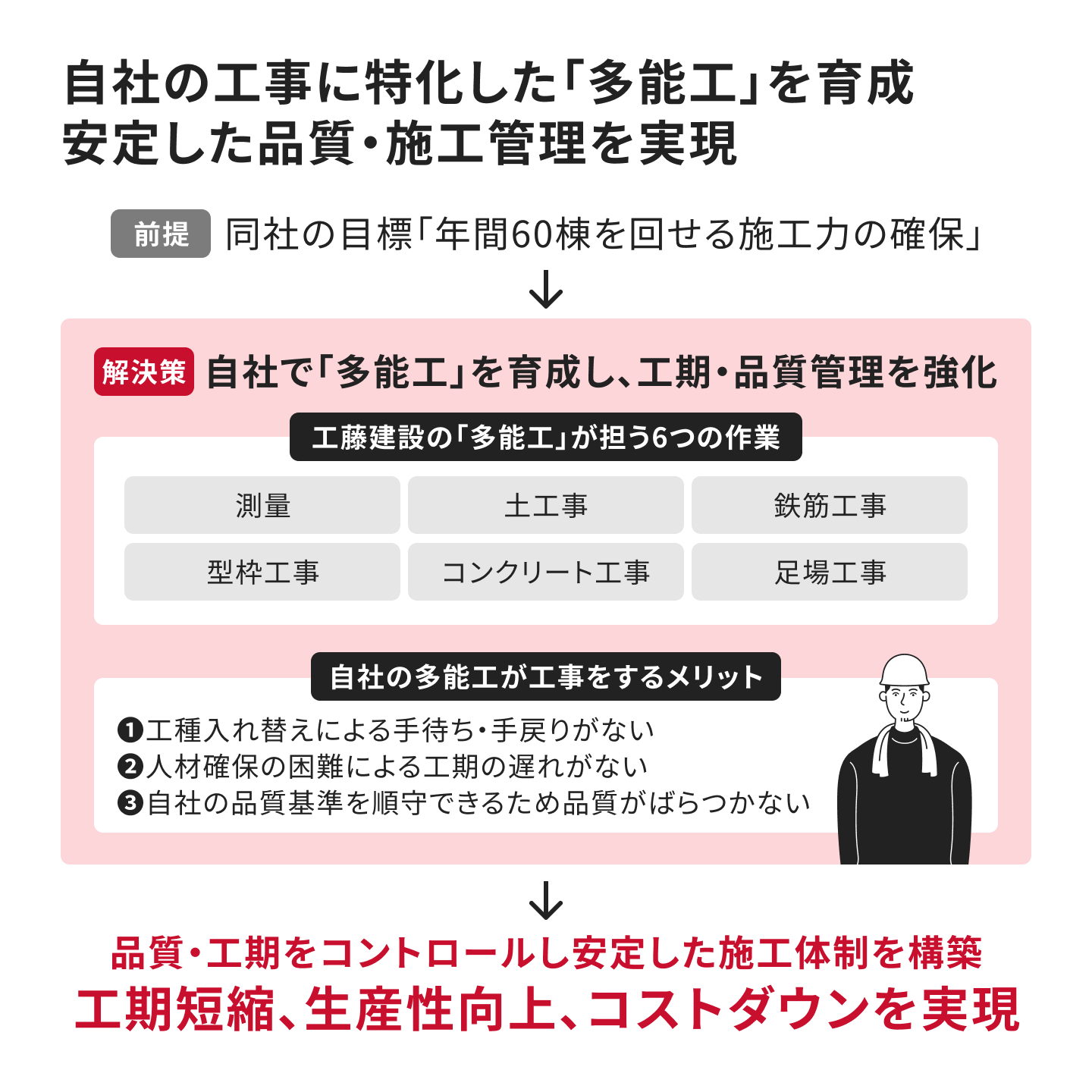

主力商品「地下室付き住宅」の施工を担う社員多能工を育成

「地域のために何ができるか」を考え続け、社員の声を反映した新しいチャレンジに積極的に取り組む同社。これまで築き上げてきた事業基盤をさらに強固にするために、同社の住宅事業部では、「年間60棟を回せる施工力の確保」を目標に掲げ、品理管理・安全管理の強化に取り組んでいる。

その取り組みのひとつが自社での「多能工」の育成だ。職人不足に左右されない施工体制を構築すべく、同社の主力商品である地下室付き住宅の施工を担う職人を社員として採用し、複数の工種を担当できるプロフェッショナルへと育てている。

小林さん: 当社では、約19年前から測量・土工事・鉄筋工事・型枠工事・コンクリート工事・足場工事の6つの作業に対応できる「多能工」の育成に取り組んでいます。今は注文住宅事業において、基礎工事全般を当社の多能工に任せており、難易度の高い地下室の施工についてもゼロから教え込んでいます。

小林さん: 現在当社で活躍している多能工は、私以外は平均20代です。1人で現場を回せるようになるまで7〜8年はかかりますが、今は「現場の班長をやってみたい」というやる気のある社員には1〜2年目から責任のある業務を任せることもあります。なかには設計や施工管理、営業へキャリアチェンジを希望する社員もいます。ただ、それぞれの仕事内容をあらためて見つめ直した上で、「やっぱり多能工を極めたい」と思いを新たにした社員もいましたね。

建設業界では、基礎工事に関わる技術者の高齢化が課題とされているなか、同社の多能工はほぼ全員が20代というから驚きだ。2050年には、建設業就業者数は 100 万人程度まで減少するとされている(※2)なか、同社の多能工は25年経ってもまだ45歳。現場の第一線で十分活躍できるだろう。6つの専門工事を手がけられる多能工の存在は、同社にとって大きなアドバンテージになる。

(※2)出典:「コウホート変化率法を用いた国勢調査データによる建設業就業者数の将来推計」『計画行政』35(1)(2012)p52,植村哲士

中山さん: 職人が不足している昨今ですので、工種によっては職人が足りず職人の確保ができずに工期が延び、手待ちが発生するというケースも耳にします。そんななか、当社の多能工は1人で複数の工種を担当できるため、工種の入れ替えによる手待ち・手戻りがなく、工期短縮に貢献してくれています。また、自社の社員職人が施工しているので細かいところまで目が届きます。協力会社さんを確保できずに工期が延びたり、協力会社さんごとに品質のばらつきが生まれたりといった管理面で苦労することも少ないです。

中山さん: こうした安定した施工体制の構築によって、生産性向上とコストダウンの双方を実現しています。最近は、自社の現場がないときに外部からの請負にも対応していて、住宅の造成工事に行っている多能工もいます。多能工自身が利益を生む存在へと成長していることは頼もしいです。

ANDPADの活用浸透により、現場訪問回数・残業時間を大幅に削減

社員職人の多能工化に加え、近年同社が力を入れているのがANDPADの活用を中心としたDXの推進だ。同社はまず2020年にANDPAD施工管理を導入し、生産性向上による労働時間の削減に取り組んできた。

伊藤さん: 当社が得意としている地下室付き住宅は、一般的な住宅と比べて工期が1.5カ月〜2カ月ほど長く、以前は竣工までに約80回現場を訪問して管理にあたっていました。この現場への訪問回数の多さ、移動時間の長さが残業の要因となっており、2024年4月からの建設業の残業上限規制に対応するためには何らかの対策が必要でした。そこで当社が導入したのがANDPADです。

ANDPADの導入当初は、社員からも「協力会社さんと工程表を共有して連絡の時間を削減したい」「図面の管理をクラウドで行いたい」「チャットで指示が出せるようにしたい」といった希望が上がっており、期待が高まっていました。現在導入から4年経ちましたが、ようやく思い描いていた状態が定着してきたと感じています。2024年からはANDPAD入退場管理の運用も開始し、KY報告や出面管理に活用しています。

では、ANDPADの運用によって、実際に現場訪問回数や社員の残業時間は減ったのだろうか。

伊藤さん: 2020年には、地下室付き住宅の現場巡回回数は80回、地下室なし住宅は70回でしたが、2024年には地下室付き住宅は50回、地下室なし住宅は35回まで削減できています。工事課全体で移動時間は28%減少し、ガソリン代も削減できました。

また、DX効果によって残業時間も大幅に減ってきています。以前は残業45時間を超える社員が多くいましたが、今期は45時間を超える社員が1人もいないです。

佐藤さん: 私が注文住宅の営業を担当していたときは、現場監督は1日中外出していて事務所に全くいませんでした。夕方に戻ってきてからは事務処理に追われていて、夜中まで残業しているのが当たり前でした。今は、もちろんみなさん現場にも行っているのですが、以前と比べると事務所にいる時間が格段に増えていると感じます。以前は、なかなか会えない上に忙しそうで相談がしづらかったのですが、今はすぐに話ができて助かっています。

伊藤さん: ここ数年でANDPADの利用頻度はぐっと上がっています。もう業務になくてはならない存在になってきていますね。

中山さん: 当社を担当してくれているアンドパッドの真鍋さんのサポートも心強いですね。協力業者会では、他社さんの失敗事例も交えながらアドバイスをしてくれるので、社員や協力会社さんたちが「ANDPADを使わなくては」と思うように上手くモチベーションを高めてくれていると感じています。

従来のイメージを変える快適な地下室を備えた独自の住宅ブランドを展開し、神奈川・東京において自社の強みを磨き続けてきた同社。「地下室付き住宅」のブランド力と認知、さらにはそのニーズを持つ一次取得者層の口コミが差別化要因となり、建設事業・注文住宅事業いずれの領域でも多くのお客様から選ばれ続けている。

この安定した基盤のもと、同社は「多能工の育成」「DX推進」に取り組み、さらなる利益向上を目指している。常に新しいチャレンジを続け、自社の強みに磨きをかける同社。2024年からはANDPAD入退場管理・ANDPAD検査も導入し、現場の安全管理・品質管理の強化に取り組んでいる。後編では、その具体的なANDPAD活用法にフォーカスしてお届けしていく。

| URL | https://www.kudo.co.jp/ |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 藤井 研児 |

| 創業 | 1966年 |

| 本社 | 神奈川県横浜市青葉区新石川四丁目33番地10 |

本記事に「現場訪問回数の削減」に関する記述があります。2024年6月末に発出された通知を受け、遠隔巡視が的確に実施可能と考えられる場合においては、定点カメラやモバイルカメラ等のデジタル技術を活用した遠隔からの巡視が実施可能とされています。デジタル技術を活用した遠隔からの巡視における留意事項等については、こちらの通知もご参照ください。なお、特定元方事業者による作業場所の巡視及びそれに係るデジタル技術の活用についてご不安がある場合には、地域を管轄する労働基準監督署へお問い合わせください。