1日の乗車客数は約40万人を数え、日本を代表するターミナル駅のひとつである東京駅。山手線や新幹線など多くの路線が乗り入れるなか、駅構内の商業施設「グランスタ東京」や八重洲方面の「グランスタ八重洲」には、多くの買い物客が訪れる。これら商業施設の工事を担っているのが、JR東日本関連企業であるRB工装だ。

東京駅以外にも駅ビルの工事などを担い、近年はその範囲をさらに広げている同社。駅構内という特殊な状況の工事であることに加え、建設業界に共通の課題である人手不足も伴い、業務効率化は急務だった。そこで2022年にANDPADを導入し、社内のDXを進めていったという。今回のインタビューでは、第1工事部長 鈴木佳郎さんにお話を伺った。前編では、同社が直面していた課題や「駅ナカ」工事の難しさについて、紹介していく。

50年以上にわたり、東京駅の地下街や「駅ナカ」を手がける

日本の玄関口であり、各地から観光で、ビジネスで、多様な目的で人々が行き交う東京駅。近年は、“Tokyo Station City”のコンセプトのもとに、駅から街へ進化を続け、駅構内や周辺施設は充実の一途を辿っている。鉄道の乗車マエ・ナカ・アトの一連の移動をより便利で、快適に。RB工装はJR東日本関連企業として、長年、東京駅の発展に貢献してきた。

鈴木さん: 東京駅北通路周辺整備計画において2020年に開業した「グランスタ東京」の内装工事は当社が請け負いました。「グランスタ東京」は、JR東日本最大規模のエキナカ商業施設ですので、工期は長期間にわたり、スケジュール管理も大変でしたが記憶に残っている仕事です。

工業高校を卒業し、建築系の仕事を志望してRB工装に入社した鈴木さん。入社から25年、東京駅の変遷を見てきた鈴木さんは「もう東京駅に住んでいるようなものですよ」と笑う。

RB工装は、株式会社鉄道会館(現:株式会社JR東日本クロスステーション)が東京駅で運営していた商業施設の維持管理と内装・小規模工事を行う企業として1953年に設立。当時は綜合装備株式会社の名で、店舗の内装やリニューアル工事を手がけていた。

1970年代に入ってからは、ビルメンテナンス事業を展開。1980年代からは東京駅以外への事業所を開設して事業を拡大し、現在常駐事業所は35か所まで拡大した。

建設工事においては、1997年にJR東日本関連企業となったことを契機に、東京駅をはじめ、中央線や総武線、常磐線などの沿線に事業所を設け、駅ビルや高架下商業施設などの工事を手がけてきた。 2010年ごろからはJR東日本のエキナカ開発が活発になり、構内の店舗改修の工事も増えてきている。

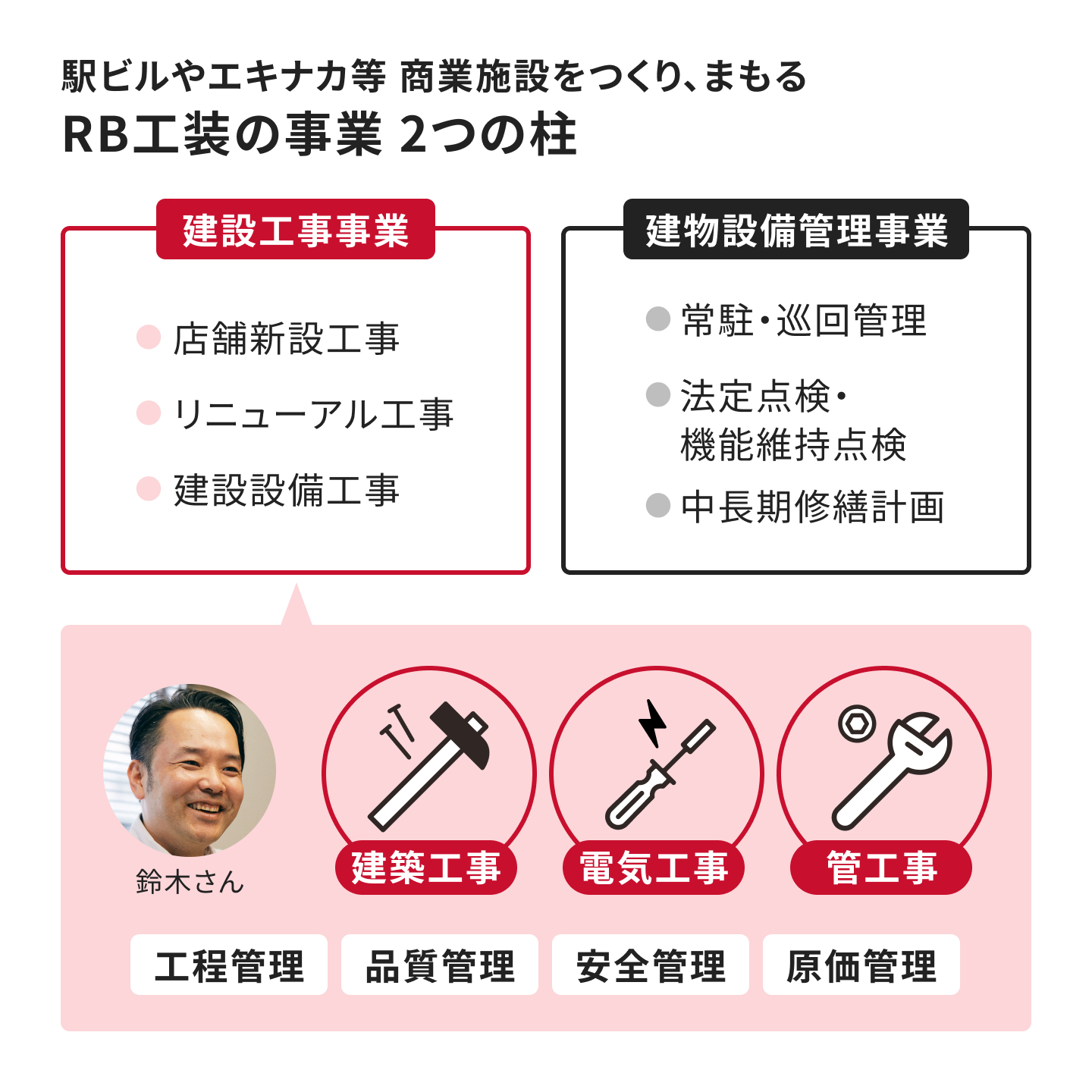

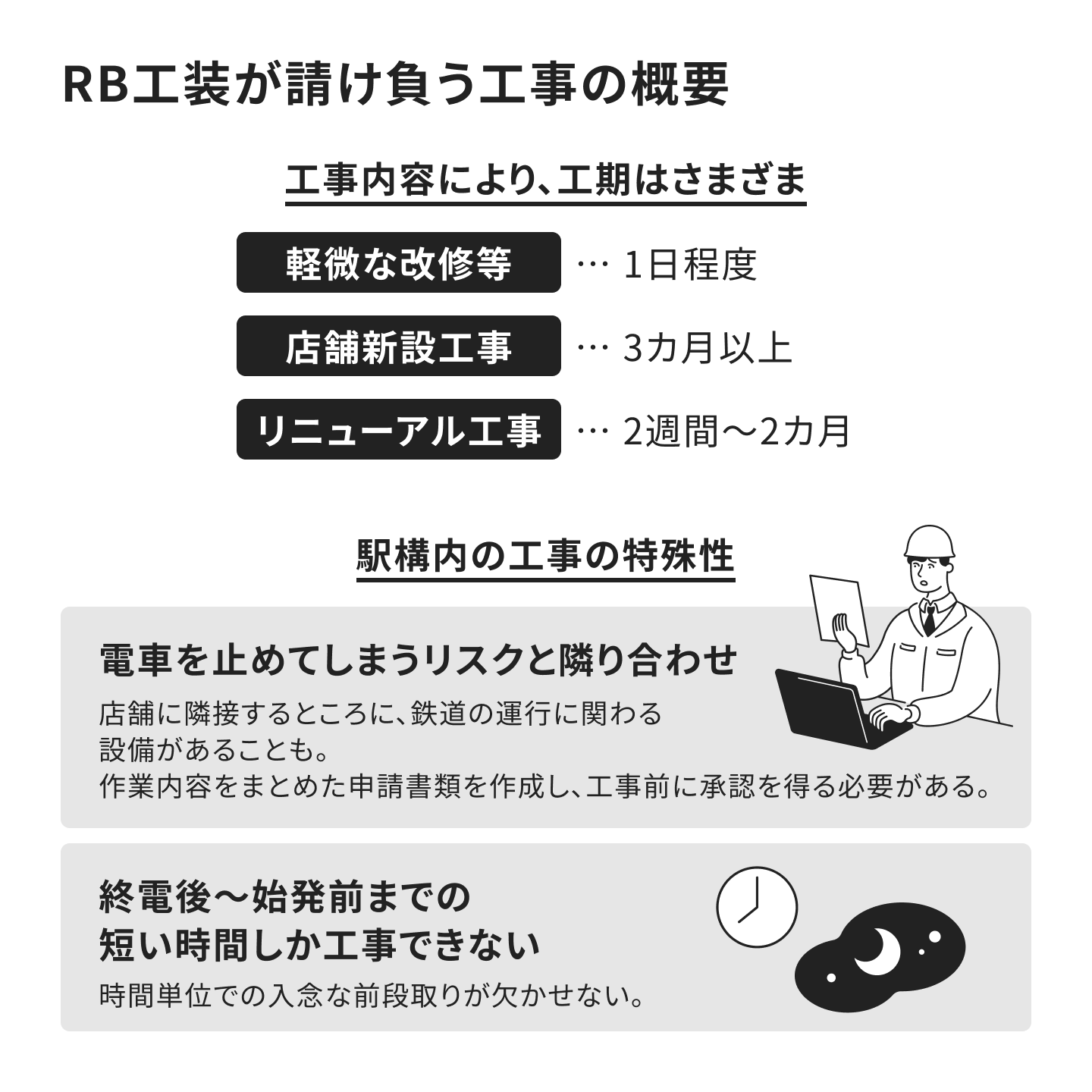

RB工装の強みは、建設設備の設計・施工から建物設備管理まで、一貫してサービス提供ができる体制にある。その事業の柱は、主に「建設工事事業」と「建物設備管理事業」の2つ。鈴木さんが所属する工事事業本部は、建設工事事業にあたる。駅ビルやエキナカの店舗新設工事やリニューアル工事、電気や空調などの設備工事を担い、快適で安全な商業空間を創り上げている。

先行してANDPADを導入した建設工事事業では、第1工事部と第2工事部の2つの組織があり、前者は東京駅や丸の内周辺を、後者はそれ以外の地域でJR東日本グループ会社の駅ビル工事を手がけている。ANDPADを導入した理由について、鈴木さんは最初に「人員不足」を挙げた。

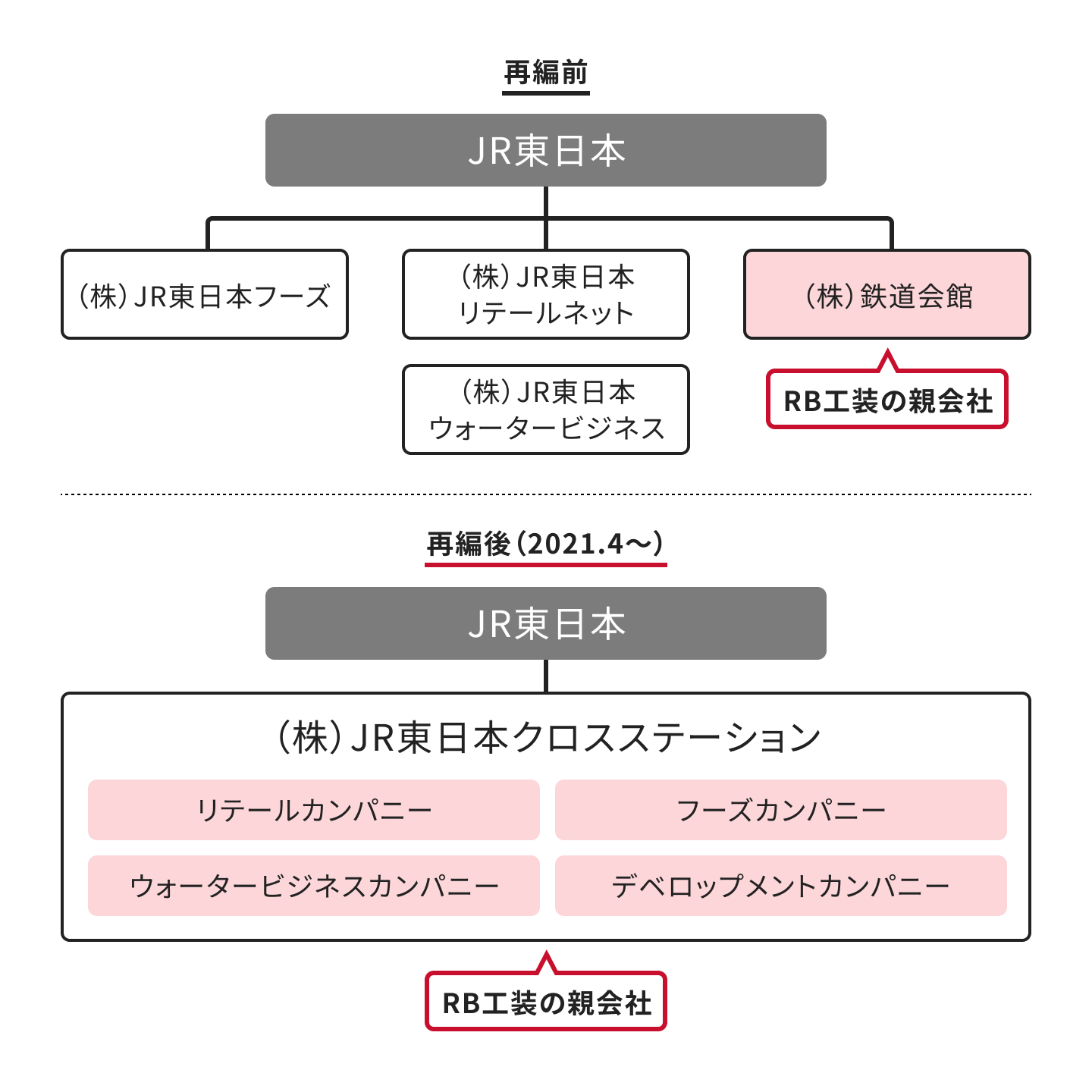

鈴木さん: 当社は社員の平均年齢が高く、近年は団塊の世代が定年を迎え、離職者の数が増えています。若手の採用も積極的に進めていますが、ベテランが離れていく流れは今後10年ほど続くでしょう。さらに、2021年には親会社を含むグループ企業の再編があり、東京駅以外の拠点についても事業を広げていく必要が生まれたのです。一人当たりの生産性を高めていくことは急務でした。

2021年、RB工装の親会社である株式会社鉄道会館を含め、駅構内の小売や飲食店運営など、駅ナカでの事業運営を行う4社が合併。新社名を「株式会社JR東日本クロスステーション」とし、社内に4つのカンパニーを設けた。(参照:https://www.jreast.co.jp/press/2020/20201112_ho03.pdf )

グループ再編により、「NewDays」「ベックスコーヒーショップ」といった駅構内の小売店・飲食店にまでRB工装の事業範囲が広がれば、東京駅以外の現場がさらに増えることが予想される。幅広いエリアでの作業を効率的に進めるには、遠隔での施工管理をいかに行うかが重要になる。もちろん、これまで通りの安全管理と品質を保つことが大前提だ。

鈴木さん: いくつかソリューションを試したうえで、やりたいことと機能が合致していること、操作性が良いことから、ANDPADを選びました。サポートが手厚かったことも決め手のひとつでしたね。

駅構内の工事で避けられない「リスク」と「制約」とは

団塊世代の離職による人員不足という”時代の変化”と、グループ再編に伴う事業内容の拡大という”環境の変化”。双方の変化に柔軟に対応することを目的に、ANDPADの導入を決めた同社。しかし、DXを進めていくには、乗り越えなければならない壁があった。そのひとつが、RB工装が担う工事の特殊性だ。

駅構内の工事はさまざまなリスクが伴う。商業エリアを拡張し続けた結果、鉄道の運行に関わる設備が、店舗に隣接するケースも少なくないのだ。RB工装の工事部が行っている駅構内の案件は「電車を止めてしまうリスクが非常に高い工事」だと、鈴木さんは話す。

鈴木さん: ターミナル駅は、一般的な建築物とは構造が異なります。たとえば東京駅は線路の下に駅が作られており、建物というより“高架橋”に近いのです。そのうえ、時代とともに変化するターミナル駅は生き物のようなもので、骨格があり神経があり、血液が流れている。どこかひとつを誤れば、別のどこかに影響が出てしまいます。工事によっては特殊な作業を要し、担当する協力会社の職人も、任せられる人が限定されるくらいです。

さらに、駅構内の工事にはさまざまな制約がある。作業は終電後が基本。改札のシャッターが降りてから始発電車が動き始めるまで、短い場合では3時間ほどしか猶予がない。

鈴木さん: 事前に時間単位でスケジュールを組み、スムーズに作業を実現しなければ、全体の工期には間に合いません。「今日はここまでやる」といった目標があるなかで、どこまで作業を進められるか、どのタイミングで終わらせて清掃に入るか、現場では臨機応変な判断が求められます。1日あたりの作業時間は短いものの、常に気を張っているので、終わったあとは、どっと疲れますね。

短時間の作業を滞りなく終わらせるには、入念な準備が欠かせない。工程表などの計画はもちろん、駅の工事にはJRの許可も必要だ。たとえ小規模な案件でも、施設内で設備の新設や、既存設備の改修・移設を伴う場合は、作業内容を申請書類にまとめ、工事前に承認を得なくてはならない。

鈴木さん: 調査や計画に一番時間がかかります。長いものだと、準備期間に1年近くかかる場合もありますね。電気や機械、保線など、駅には関連部署が多く、工事によってどこにどういった影響が出るかは未知数です。各部署に確認をする必要があるので、その手続きが毎回大変ですね。また、「誰が現場に入って、今日はどの工事を、どこまで行うのか」、工事進行中の報告も重要であり、ANDPAD導入前は協力会社を含めた定例を毎日行なっていました。

時間の制約、入念な準備、関係者への連絡……。失敗が許されない、鉄道という交通インフラに関わる仕事だからこそ、超えなければならない壁は多い。水準の高い品質管理が求められる業務を、どのようにANDPADに置き換えていったか、具体的な取り組みは記事の後編で詳しく解説する。

社内DXと業務の棚卸しに両輪で取り組む

ANDPADを導入した目的の一つに、従業員の働きやすさを改善したいという思いがあった。鈴木さんが所属する第一工事部の工事は、その特殊性から夜間にわたることが多い。準備や片付けなど、工事前後の時間帯にも作業があるため、勤務シフトを細かく5パターンに分けて対応しているという。

鈴木さん: もともと、建築業界の中でもホワイトな会社だったと思うんです。週末に必ず1日は休みがあるし、駅構内で作業ができない時期に合わせて有休も取れていた。ただ、どうしても夜勤が多いため、働きやすい環境を整える必要がありました。そこで、ANDPADの導入に併せて、業務の整理も行ってきたのです。

従来は、現場代理人が現場をまとめて工事を進めていくため、打合せや現場対応に忙殺されることが多かった。1人に負荷がかからぬよう、補佐役の人員を配置するのが理想だが、人手不足のためそれも叶わない。

また、RB工装の監督と協力会社の現場監督のあいだにも「役割分担」の課題があった。それぞれがどこまで現場の仕切りを担うのか、線引きに曖昧なところがあり、最適化できる余地が残っていたという。こうした課題に対し、RB工装側の監督が現場に行かずとも管理できる可能性を探りながら、業務の棚卸しを行ってきた。

鈴木さん: 昨年から、軽微な作業や事故のリスクが低いものは、協力会社に管理をお願いしています。溶接など火災につながるもの、防災設備のような一歩間違えると鉄道の運行や店舗の営業に支障をきたすような高リスクの案件は、引き続き社員が現場に入っていますが、現場に行く回数は減らしています。

「責任を取る」というのは、必ずしも「現場に行くこと」とイコールではなく、重要なのは何かあった時に迅速に報告できることだと私は考えています。そのため、作業着手前に連絡体制表を整備したり、ANDPADの案件情報欄を活用しながら、きちんと連携を取れる体制を整えて委託しています。

その結果、夜勤の数を減らすことができ、時間外労働も月20時間程度まで抑えられたという。有休も好きな時期に消化できるようになった。ANDPADによる業務効率化と、社内業務の棚卸しを両輪で取り組むことで、働きやすい環境が生まれている。

後編では同社のANDPAD報告機能を使った、業務改善プロセスを紹介していく。

| URL | https://www.rb-kousou.co.jp/ |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 菅井 征樹 |

| 設立 | 1953年 |

| 本社 | 東京都新宿区若松町33番8号 アール・ビル新宿1階 |