目次

少子高齢化が進む中、建設業において見逃せない重要なテーマの一つが「担い手確保」です。仕事はあるのに施工ができない、といった問題に直面する方も多いのではないでしょうか。そこで本連載では、建設業において社労士として活躍する株式会社アスミルの代表 櫻井好美さんに、「人材確保のための労務管理」というテーマで解説いただきます。

第5回目となる今回は、社員の定着率を大きく左右する「ハラスメント対策」です。パワハラやカスハラなど、建設業界特有の注意点を踏まえ、基礎知識から明日から実践できる具体的な防止策まで紹介していただきます。

株式会社アスミル 代表取締役

一般社団法人建設業サポート室 代表理事

特定社会保険労務士 / ファイナンシャルプランナー / キャリアコンサルタント

なぜ、建設業で「ハラスメント対策」が重要なのか?

人材定着が企業存続の鍵に

採用活動に力を入れても、なかなか社員が定着しない。そんな悩みを抱えてはいないでしょうか。どの業界も人手不足の中、とりわけ建設業では他業界よりも高齢化率が高く若年者が少ないといった傾向がみられます。このような状況下において採用活動はもちろん大切ですが、まずは現状の社員の方々が辞めない仕組みづくり(定着率をあげていくこと)を考えていくことが重要です。

法律で義務化された企業の責任

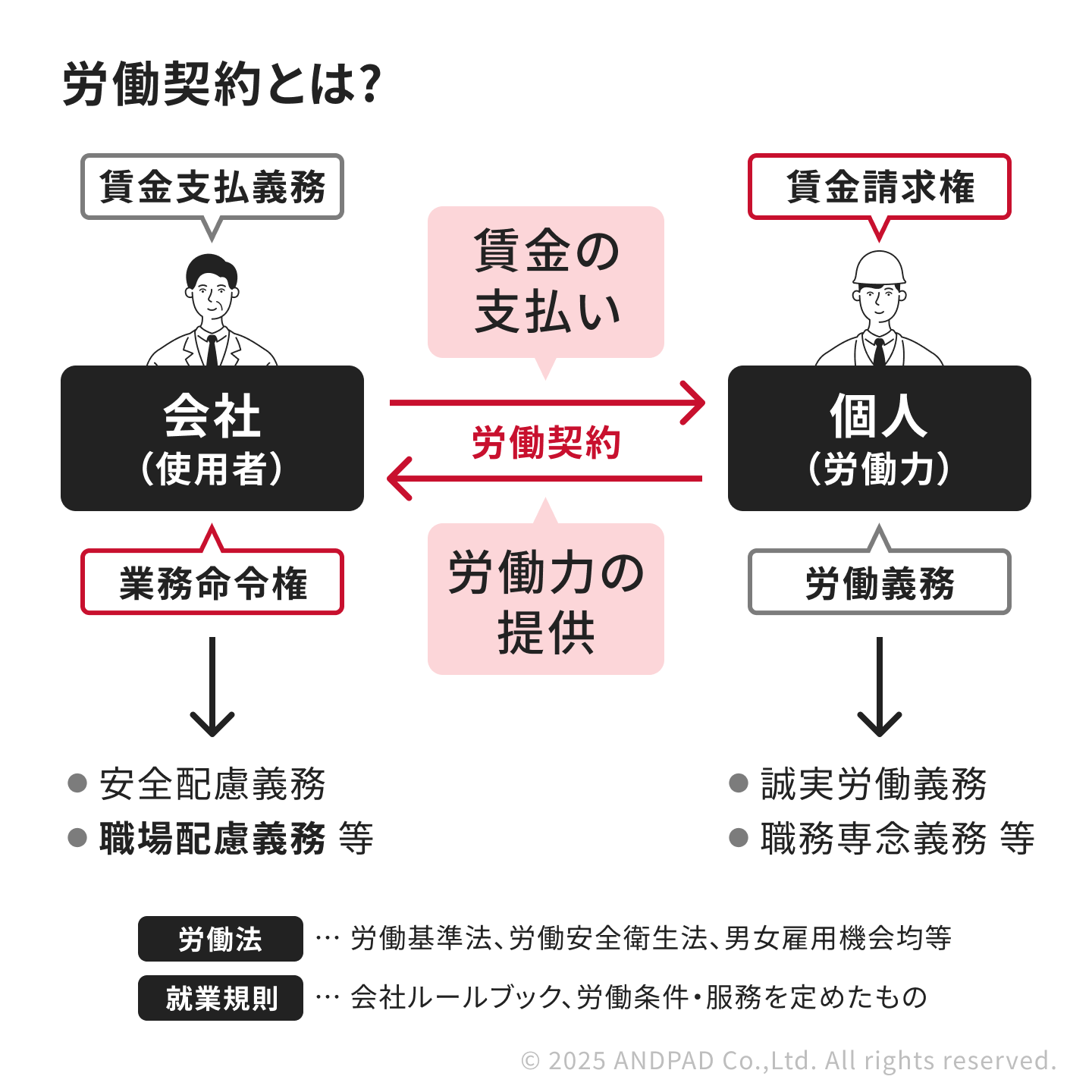

労働施策総合推進法の改正や男女雇用機会均等法等により、企業にはハラスメント防止阻止が義務づけされています。しかしながらそれ以上に、ハラスメントのある職場では労働者は安心して働くことができません。労働者が仕事に集中し、良いパフォーマンスを発揮できなければ、会社は利益をあげていくこともできないのです。労働契約の面からも、なぜハラスメント対策が必要なのかを考えてみましょう。

会社(使用者)と従業員(労働者)の方は、入社をすると労働契約を結びます。労働契約とは、労働者は労働力を提供し、それに対して会社は賃金を支払うといういたってシンプルな契約です。ただし、ここにはそれぞれ権利と義務があります。労働者には「職務専念義務」といい、労働時間中は仕事に集中をしなくてはいけないという義務があるのと同時に、使用者には「安全配慮義務」「職場環境配慮義務」といい、労働者が仕事に集中できる環境を作っていくことが義務となっています。ハラスメントがある職場では、労働者の方が安心してパフォーマンスを発揮することができません。ただ、ハラスメントに対する知識がなければだれでも加害者になる可能性があります。ハラスメントに対する知識をもち、社内での共通認識が重要になってきています。

これだけは押さえたい、ハラスメントの基礎知識

「相手がどう感じたか」が判断基準

あたりまえのように「ハラスメント」と言っていますが、ハラスメントとは一体なんでしょうか?ハラスメントとは「行為者本人の意識の有無に関わらず、相手を不快にさせたり、自身の尊厳を傷つけられたと感じさせる発言や言動のこと」をいいます。つまり、相手がどう感じるかといった受け手側の主観が重要になってきます。

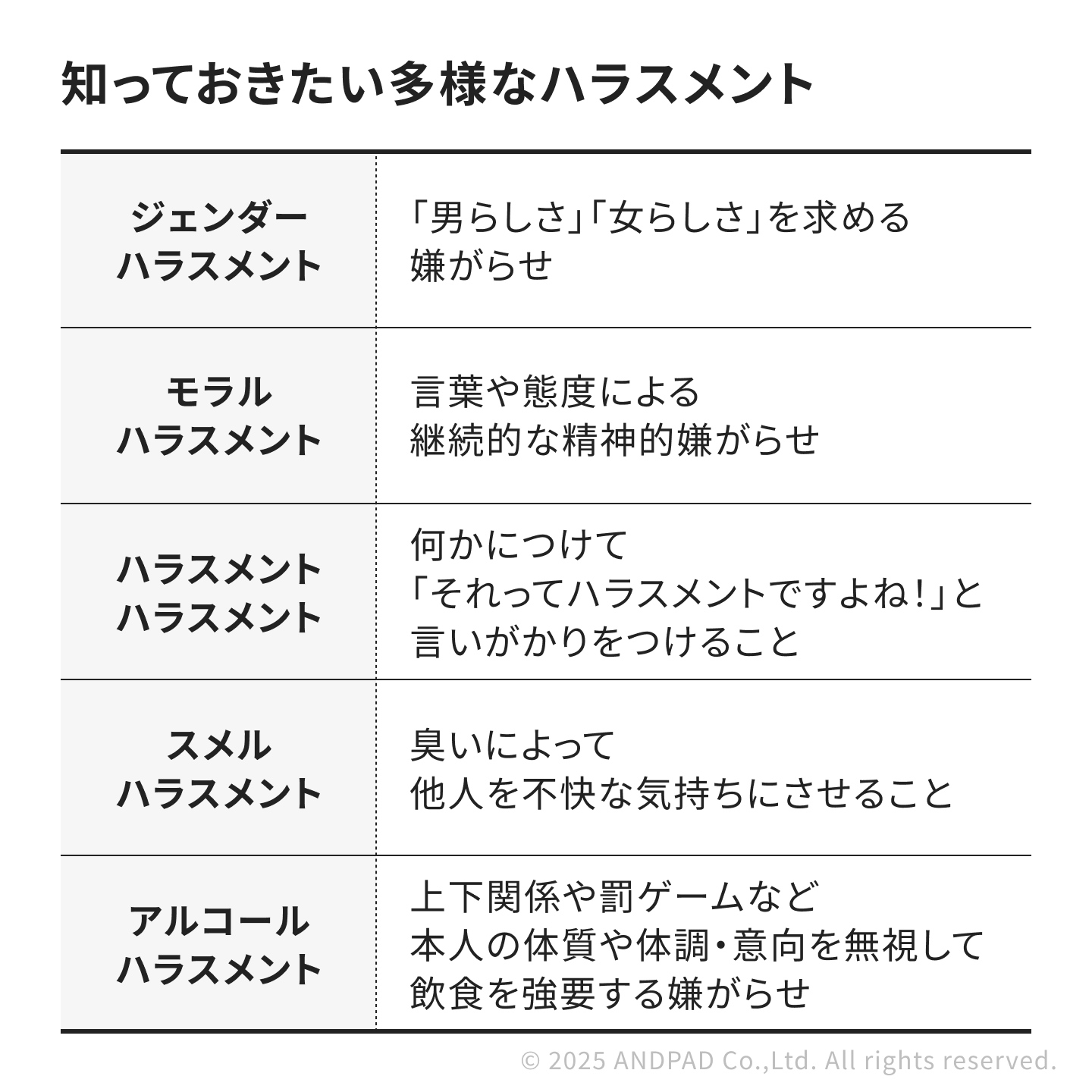

知らずに加害者にならないためにー多様なハラスメントの紹介ー

世代間による価値観の違いや、業界特性によってハラスメントが引き起こされる可能性もあるため、社内でのハラスメントに関して共通認識をもつことが重要です。

建設現場で特に注意すべき3つのハラスメント

(1)パワーハラスメント

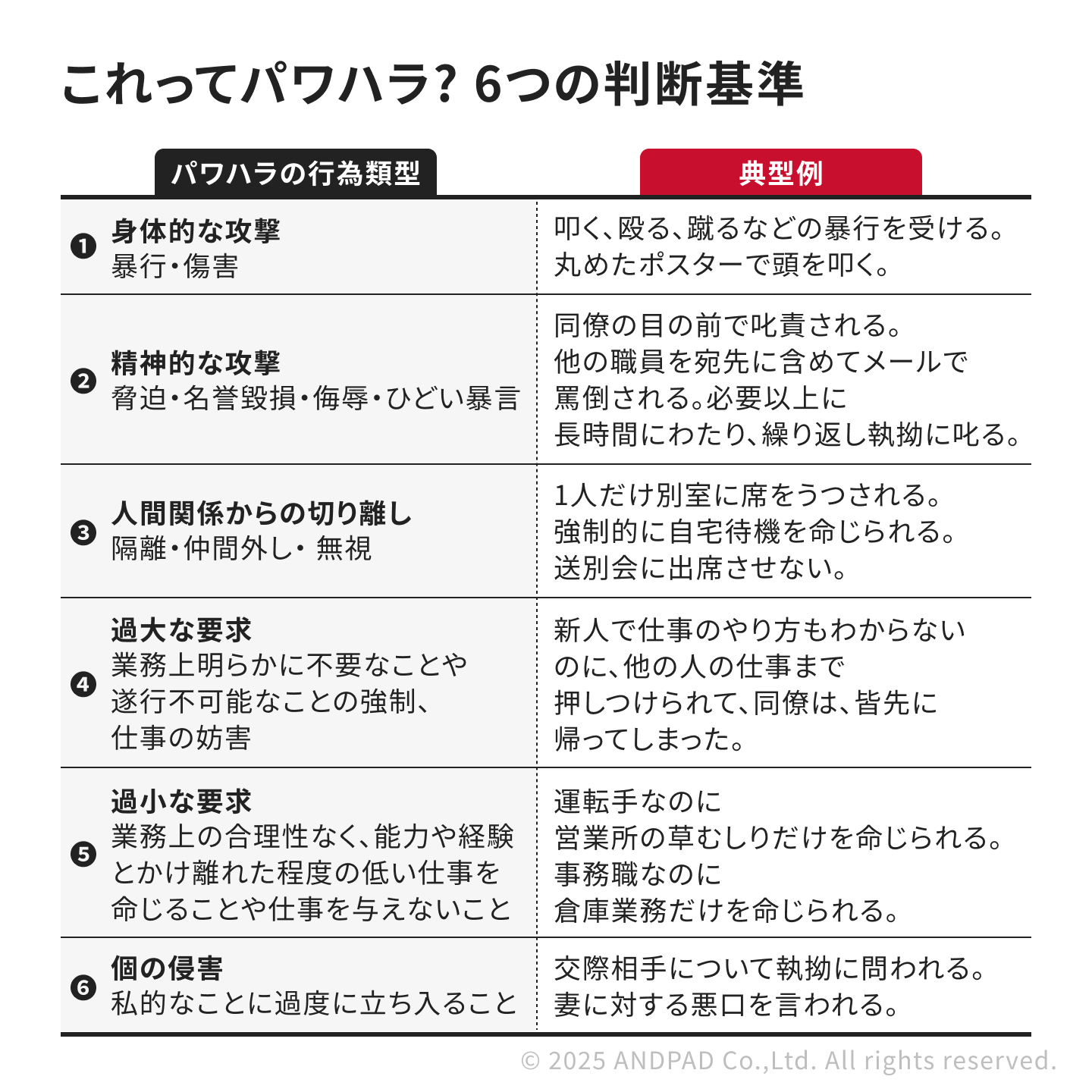

パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や⼈間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・⾝体的苦痛を与える⼜は職場環境を悪化させる⾏為をいいます。

パワーハラスメントと業務指導の線引き

職場の業務を円滑に進めるために、管理職に一定の権限が与えられています。業務上必要な指示や注意・指導などもその一つです。厳しい指導であっても、「業務上の適正な範囲」と認められる限り、パワーハラスメントには当たりません。

例えば、取引先のアポイント時間を間違えて部下が遅刻したときに、同行した上司が「何やってるんだ!」と注意した。

→それだけではパワーハラスメントとは言えません。

しかし、さらに「だからおまえとは仕事をしたくないんだ!」「噂どおり役立たずだな!」、「仕事しなくていいから帰って寝てろ!」などと人格を否定するような言動を行う。

→パワーハラスメント行為に該当する場合があります。

建設業特有の注意点:元請・下請間のパワハラ

パワハラは自社内で完結する行為に見えますが、雇用関係がなくても、事業主は自社の社員と雇用関係のない他社の社員との間にパワハラが発生しないように配慮する義務があります。特に建設業界においては、元請、下請の関係上パワハラにならないよう十分な注意が必要です。

(2)セクシャルハラスメント

セクシャルハラスメントとは、「職場」において⾏われる「労働者」の意に反する「性的な⾔動 」に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な⾔動」により就業環境が害されることを言います。セクシャルハラスメント防止のために、下記のことに気を付けていきましょう。

(3)マタニティハラスメント・パタニティハラスメント

最近、マタハラ、パワハラといった言葉もよく聞かれるようになってきました。2025年は育児介護休業法の改正もあり、男性育児休暇も当たり前となってきています。世代間の価値観の違いによりハラスメントとならないよう確認が必要です。

マタニティハラスメント

妊娠・出産したこと、産前産後休業または育児休業等の申出や取得をしたことにより、職場で精神的、肉体的な嫌がらせや解雇・雇止めなどの不利益な扱いを受けること

パタニティハラスメント

マタハラの男性版「男性社員とは」「父親とは」こうあるべきという固定観念によって、

育児休業を妨げたりする嫌がらせのこと

「妊娠・出産」「育児休業・介護休業の申出や取得」を理由とする不利益な取り扱いは、法律で禁止されています。例えば、育児休業の申出をしたことで解雇をさせる、不利益な配置転換等はNGです。中小企業にとって育児休業取得中の人手不足が懸念されるかと思いますが、その期間に短時間勤務の制度の導入やテレワークの導入等を検討し、継続して働いてもらう仕組みづくりをしていきましょう。

ハラスメント防止のために会社がすべきこと

法律では、事業主に対して以下の措置を講じることを義務付けています。どれか一つではなく、すべてに取り組むことが重要です。

①方針の明確化と周知・啓発

「当社はハラスメントを一切許さない」というトップの強いメッセージを発信し、就業規則にハラスメントに関する規定を明記します 。その上で、行為者には厳正に対処する方針であることを全社員に周知徹底しましょう 。定期的な研修の実施も有効です。

②相談しやすい窓口の設置

安心して相談できる窓口を社内に設置することが不可欠です 。担当者を決め、相談者のプライバシーが守られることを明確に示しましょう。「相談したことで不利益な扱いを受けない」と保証することが、潜在的な問題を早期に発見する鍵となります。

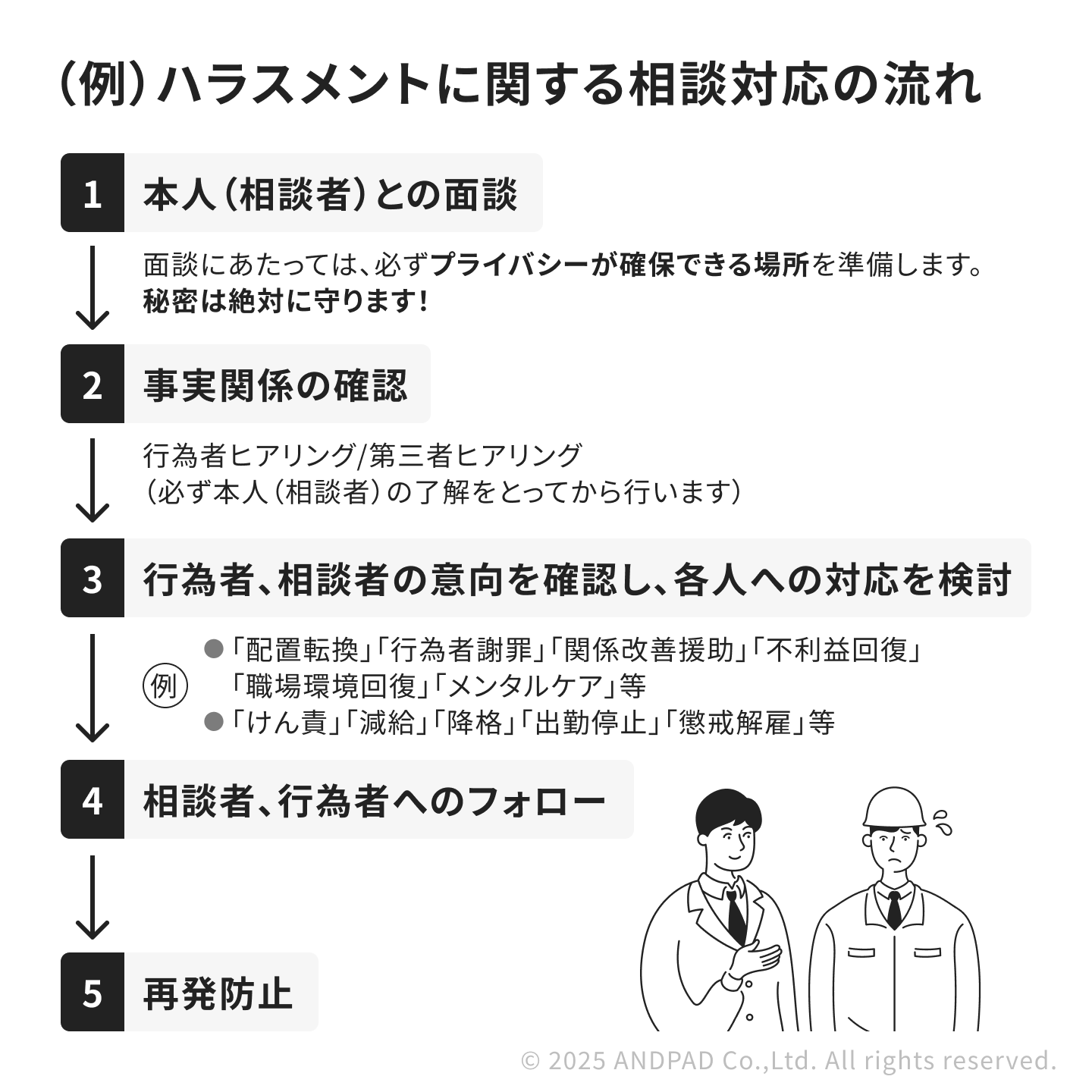

③問題発生後の迅速・適切な対応

実際に相談があった場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認し、速やかに対策を講じる必要があります。

従業員が安心して働ける環境づくりの一環として、2022年4月からパワハラ防止法により、中小企業にもハラスメント相談窓口の設置が義務付けられました。これは会社と従業員双方を守るための大切な取り組みであり、もし対応を怠ってしまうと、行政からの勧告や企業名が公表されるといった事態にもつながりかねません。

相談窓口、どうやって作ればいいの?

相談窓口には、社内の担当者が対応する方法と、社外の専門家に委託する方法があります。社内であれば人事部などが担当するケースが多い一方、「社内の人には話しにくい…」という声に応えるため、弁護士や社会保険労務士といった外部の専門家へ依頼するのも心強い選択肢です。

~相談窓口の選択肢~

選択肢(1) 社内相談窓口

メリット:社内の事情を理解している担当者が迅速に対応できる可能性があります。

注意点:相談者のプライバシー保護を徹底し、男女両方の担当者を配置するなど、相談しやすい環境を整えることが求められます。

選択肢(2) 社外相談窓口

メリット:第三者が対応することで中立性や匿名性が保たれ、社内では相談しにくい従業員も利用しやすいです。

具体例:弁護士や社会保険労務士といった専門家や、外部の相談窓口サービスが利用できます。

選択肢(3) 外部の公的相談窓口

厚生労働省が設置する「ハラスメント悩み相談室」や、各都道府県の労働局にある総合労働相談コーナーなどがあります。これらは企業が直接利用する相談窓口ではなく、従業員個人が無料で相談できる窓口です。

~窓口設置する際のポイント~

ポイント(1) 匿名性とプライバシーの確保:相談者が安心して利用できるよう、匿名での相談が可能であることを伝え、守秘義務を持つ担当者を明確に定めることが重要です。

ポイント(2) 担当者の教育:相談員は、社内外を問わず、適切な初期対応や相談後のフォロー、そして公平な対応ができるよう教育を受ける必要があります。

ポイント(3) 相談者の負担軽減:時間や場所に縛られずに相談できるよう、安全な相談窓口システムを導入することも効果的です。

どのような窓口を設ける場合でも、相談する方が不安を感じることのないよう配慮することが最も重要です。具体的には、プライバシーを守るための「匿名性の確保」や、適切な対応を行うための「担当者の教育」が不可欠です。また、安心して利用できるセキュアなシステムの導入も有効な手段になるはずです。

カスタマーハラスメントにも毅然とした対応を

カスタマーハラスメント

2026年よりカスタマーハラスメント対策も義務化されます。これは、顧客からの理不尽な要求が深刻化しているといった背景が挙げられます。通常のクレームではなく、暴言や過剰なクレーム対応の要求により、従業員のメンタル不調に陥るケースが増加しており、企業の「安全配慮義務」の観点からも放置できないような状況になってきています。以前は「お客様は神様」という文化がありましたが、お客様であっても従業員の人権を侵害するような行為は許されないというように変わってきており、会社としてもしっかりと対応していきましょう。

カスハラ対策として実施すべきこと

- カスハラに関する相談体制の整備

- 研修やマニュアルによる社員教育の実施

- 実際にカスハラ被害にあった際の対応体制の整備

- 顧客に対するカスハラに対する注意喚起や、会社としての指針の整備

▼書式例のダウンロードはこちら

カスタマーハラスメントに対する方針のご案内(お客様周知用・工務店)

また、カスタマーハラスメントに関しては、お施主様との間で初期に明確なコミュニケーションルールを設け、やりとりの記録をしっかりと残すことが、従業員を「カスハラ」から守るための重要な第一歩です。

この課題に対する解決策の一つとして、ANDPADのお施主様コミュニケーションツール「おうちノート」をご紹介します。

ANDPADおうちノートは、工務店と施主とのコミュニケーションの円滑化を図るためのプラットフォーム。建築中の進捗を施主に共有することはもちろん、契約前の提案・打ち合わせや引き渡し後のアフター管理まで工務店と施主のコミュニケーションを一元管理することで施主満足度向上に寄与します。

おうちノート製品紹介ページ:https://andpad.jp/products/ouchi_note

社員の定着率をあげるために ーハラスメントのない職場づくりー

ハラスメントが起きることで、当事者はメンタル不調を訴え、まわりの職場環境も悪くなることから従業員のモチベーションも下がっていきます。そればかりでなく、ハラスメントに関する裁判でも起きれば、企業イメージの低下にもつながっていきます。最近はSNSで一気に広がるため採用にも大きなダメージとなっていきます。ハラスメントは世代間の価値観の違いやコミュニケーション不足により起きるケースが多いともいえます。社内でハラスメント研修を実施し、ハラスメントに関する共通理解が重要であること、また上司はハラスメントが怖くて注意ができないということにならないよう、しっかりとした業務指導をしていきましょう。職場とは働く人が最大のパフォーマンスを発揮する場所です。安心して働く職場をつくっていくためにもハラスメントのない職場をつくっていきましょう。

| URL | https://www.asmil.co.jp/ |

|---|---|

| 代表者 | 櫻井 好美 |

| 所在地 | 〒270-0034 千葉県松戸市新松戸3-33 京屋ビル3F |