目次

少子高齢化、人口減少が進む現代において、代々受け継がれた土地の有効活用は、地主だけでなく業界全体が直面する大きな課題となっている。果たして、収益性だけを追い求めた土地活用を行うことが地域のより良い未来につながるのか──。

埼玉県新座市で始動したコミュニティ型高性能賃貸プロジェクト「ケヤキファミリア」は、この問いに対する一つの解を提示している。同プロジェクトは、単なる賃貸経営ではない。地主が代々受け継いできた地域の自然環境を守り、住人同士がゆるやかにつながる「コモン空間」を共有することで、個人単位で家を所有するだけでは得られない、コミュニティがなし得る「暮らしの豊かさ」を創出する挑戦だ。

本記事では、土地の豊かな価値を未来に継承しようとする地主の想いから、その理念に共鳴したチームネットと増木工務店の協働について、2025年7月26日に開催された入居者募集説明会の様子とともにお届けする。

「自然に還るように、暮らす。」高性能賃貸プロジェクト「ケヤキファミリア」

東京都豊島区の池袋駅から電車とバスを乗り継ぎ30分程の埼玉県新座市。豊かな緑に囲まれた地主一家が暮らす敷地内の庭に、4棟の小さな賃貸住宅を建設するコミュニティ型の高性能賃貸戸建て住宅プロジェクト「ケヤキファミリア」が始動した。2025年11月に着工、翌2026年5〜6月の竣工・引き渡しを予定している。

代々にわたり、この敷地を受け継いできた地主一家が大切に育てたバラや草花に囲まれた自然豊かな環境に賃貸住宅をつくることで、この地の豊かさを分かち合う。「自然に還るように、暮らす。」というコンセプトに共感する人々が集い、その関わりがこの土地の豊かな環境を未来へとつなげていく構想だ。

(写真左)ケヤキファミリアの中庭(2025年7月当時の様子)。(写真右)「ケヤキファミリア」は、この土地の象徴でもある大ケヤキの下にたくさんの人が集うことを願って命名された。

同プロジェクトの事業コーディネートを手がけるのが、株式会社チームネットだ。「しあわせをデザインする」というビジョンのもと、人と自然が調和する空間づくりを手がける同社。特に「環境」と「コミュニティ」という二つの要素を最大限に活かし、空間のデザインと時間のデザインを組み合わせることで、継続的な価値を生み出すことを強みとしている。

株式会社チームネット 代表取締役会長 甲斐徹郎さん。1995年の会社設立以来、環境共生という考え方を世の中に広めるためのモデルプロジェクトを数多く手がけてきた。

さらに、同プロジェクトの設計・施工を手がけるのは、新座市に拠点を構える株式会社増木工務店。地域に根差し、明治5年の創業以来153年の歴史を持つ同社では、「土を残して、緑を植える」という想いのもと、高性能住宅や性能向上リノベーション、まちづくりに強みを持つ。「ケヤキファミリア」の建物においても、全棟断熱等級6を実現。それでも、同社の齋藤さんは「人は性能に住むわけではないので、住み心地や自然環境を大切にしている」とその地での暮らしや住環境に重きを置いていることを強調する。

株式会社増木工務店 代表取締役 齋藤洋高さん(写真中央)

家を建てるだけでなく、豊かな自然や地域の風景をまち単位で残していく──こうした地域工務店としての矜恃がチームネットの理念と共鳴し、プロジェクトへの参画につながった。増木工務店とチームネットは、互いに「地域の未来の在り方」までを見据え協働することで、単なる建築や不動産活用を超えた価値創造を目指している。

そんな本プロジェクトは、地主一家が「この自然豊かな環境をどのように次の世代に残していくか」と考え、チームネットの甲斐さんに土地活用の相談を持ちかけたことが発端だったという。

プロジェクトの始まりは「この豊かな土地を壊したくない」という地主の想い

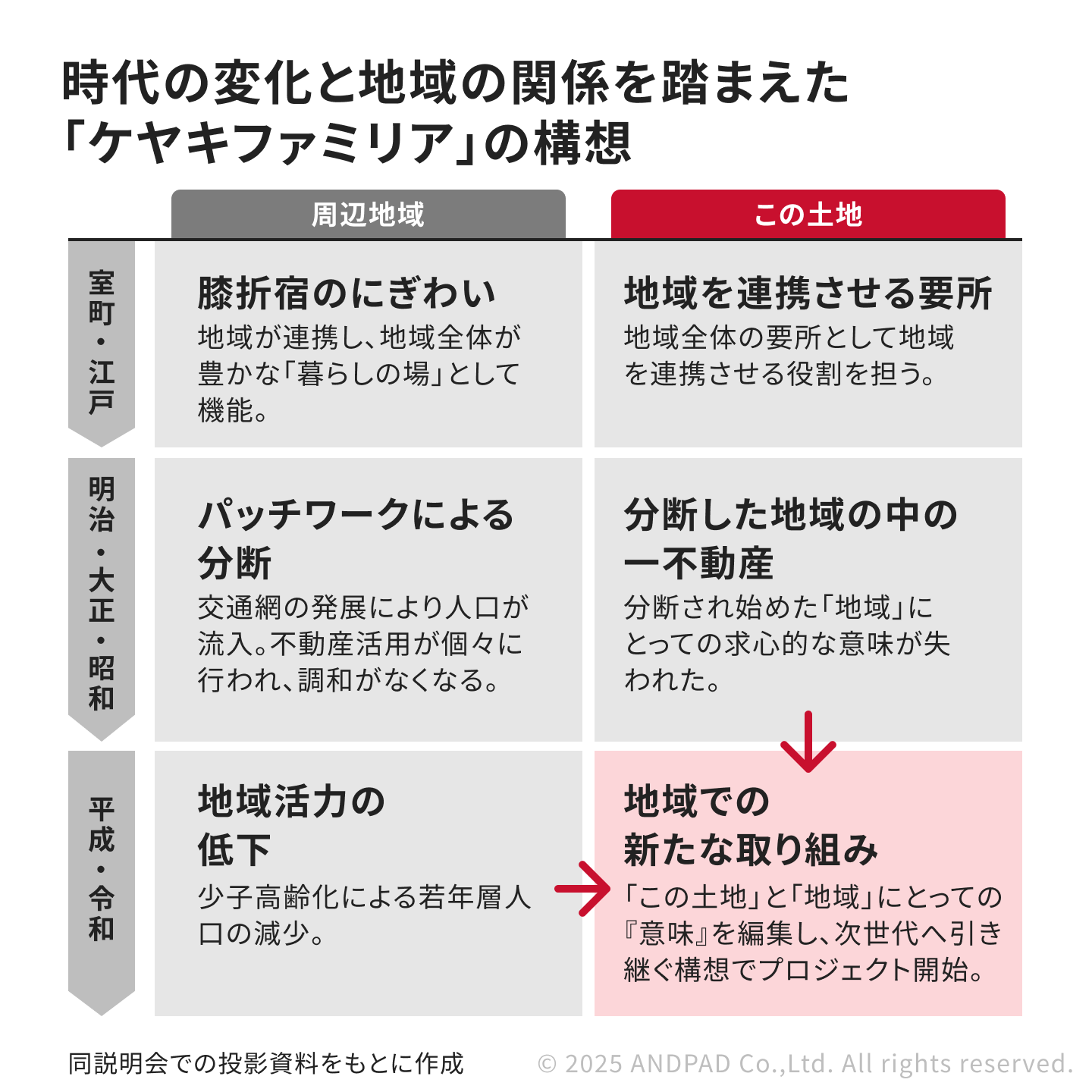

「ケヤキファミリア」が建設されるこの地一帯は、江戸時代には川越と江戸を結ぶ街道沿いの宿場町「膝折宿」の要所として栄えていたという。室町時代からの歴史を誇り、市場や宿駅の機能を備え、地域全体の要所として地域を連携させる役割を担ってきた。

その後、明治・大正・昭和にかけての交通網の発達により人口流入が増加。不動産活用が個々の地主で行われる流れが加速していった。

甲斐さん: 結果として、これまで連携していた地域は分断され始めました。地域全体でパッチワークのような土地活用が進み、求心的な意味が失われていきました。

さらに、平成・令和になると、少子高齢化による若年人口の減少に伴い、地域活力はさらに低下。こうした時代の変遷を受け、この土地と地域にとっての「意味」を再編集し、次世代へと継承する構想として「ケヤキファミリア」プロジェクトが立ち上がった。

さらに、プロジェクトの出発点には、江戸時代から代々この地を守り続けてきた地主の「この土地の自然の豊かさを、次の世代に残したい」という強い想いがあった。

本説明会には、当代の地主の御子息の並木陽児さんと、そのご両親であり現在母屋で暮らす並木さんのお父様、さらには母屋と当該敷地全体の作庭や手入れを行い、住環境を整えてきた並木さんのお母様が参加。代々この地を受け継いできた地主一家として、並木さんは次のように語った。

並木さん: 子どもの頃は、正直早くここを出たくてしかたがありませんでした。都内の学校へ進学し、大学進学を機に家を離れてからは、たまに実家に帰るくらいで、どこかこの場所を遠ざけていたように思います。

しかし、結婚して子どもが生まれ、コロナ禍を経て週末にこの地に戻るようになると、見え方が少しずつ変わっていきました。これまで何とも思わなかった風景や日常が、急に魅力的に見えるようになったんです。

朝は鳥のさえずりで目が覚め、庭や畑で四季折々の実りを育て、川で魚を釣り、子どもたちは虫や動物と出会う。都会では「特別なレジャー」としてお金を払って体験するようなことが、ここではごく「あたりまえの日常」に溶け込んでいることに気づきました。

そういう日々を過ごす中で、あるときふと気づいたんです。「これ、めちゃくちゃ豊かじゃないか」と。自然がすぐそばにあり、季節を感じながらの暮らしができるこの環境を、100年後の子どもたちにも残したいとそのとき強く思いました。

(写真左)説明会の参加者とお話する並木さん。(写真右)子どもの頃に登って遊んだという庭の柿の木。

この場所の価値を再認識した並木さんは、両親と土地の未来について話し合いを開始。当初は、ブックカフェや保育園など収益を目的とした「有効活用」を考えていたという。

並木さん: 幾度も話し合いを重ねましたが、考えれば考えるほど、ここにあるものが壊れていってしまうように思えてきました。新座のまちは、個々の地主による「脈絡のない土地活用」が繰り返された結果、「余白のある豊かさ」がどんどんなくなってきていると感じたからです。そうした中で、不動産会社や人任せの土地活用ではなく、自分自身がこの地にどう関わるかが重要だと気付いたんです。

そこで、並木さん一家は同じ想いを共有できる人々と、この環境を活かした「あたりまえな日常」をつくることを決意。並木さんが甲斐さんへ相談を持ちかけ、さらには増木工務店も加わり、「ケヤキファミリア」の構想が磨かれていった。

ライフスタイルに沿ったプランづくりと「なりわい」を併用させた暮らし

「ケヤキファミリア」プロジェクトについて、甲斐さんは「家を買うより、ずっと豊かかもしれない賃貸」と新しい暮らしの形を提案する。それを反映する特徴が、賃貸ながら入居者自らが住まいに手を加えられる「プランづくりに関われる仕組み」だ。

建物の着工前に住まい手を募集(※)し、あらかじめ用意された基本プランをもとに、打ち合わせを重ねながら自分らしい住まいへと手を加えていくことが可能。キッチンの位置やサイズ、部屋の間仕切りなどを変更でき、入居者の希望に合わせたプランニングを実現できる。さらに、オーナーの承諾を得ていれば、退去時に現状復帰をする義務がない点も大きな魅力だ。

(※)2025年9月現在、すべての住戸が入居申込済みのため、募集を終了している。

4棟すべて木造2階建ての戸建て。賃料はプランにより、16万7000円〜22万2500円/月。

業態によって、一定のルールのもと店舗としての利用も許可している。たとえば、1階を地域にひらいたビストロやカフェ、事務所として活用し、2階を住居にする「なりわい」と「住まい」が共存する暮らしも想定しているという。

甲斐さん: このプロジェクトでは、個人の生活それぞれが家の中に閉じられているのではなく、1階には地域の方々やお客さんがいらっしゃるなど、店舗などの形で場が開かれることによって、ケヤキファミリア全体で人の気配を感じられるような暮らしを目指せたらと考えています。

住まいを個人の閉じた空間にせず、外へと開くことで、自然と人がつながる場を生み出す。こうした多様なライフスタイルに対応する柔軟な設計は、入居者一人ひとりが「自分らしい日常」を追求できる環境を提供しているといえるだろう。

「コモン空間」のある暮らし 手間暇かけた豊かな緑に囲まれる

ケヤキファミリアの最大の特徴は、それぞれの暮らしが自室の中だけで完結せず、外の自然や空間へゆるやかに開かれていく「コモン空間」にある。

しかしながら、このビレッジにおけるコモンスペースの目的は、住民同士の交流を強制することではない。たとえば、ひとりの時間の延長に、大ケヤキの木陰で風にあたるひとときがあったり、庭の一角での共有菜園で育った野菜を収穫したり……。ここでは、一般的な賃貸や一戸建てでは維持が難しい、手間暇かけて育まれた豊かな緑を「賃貸+コモン」という形で共有し、味わうことができる。

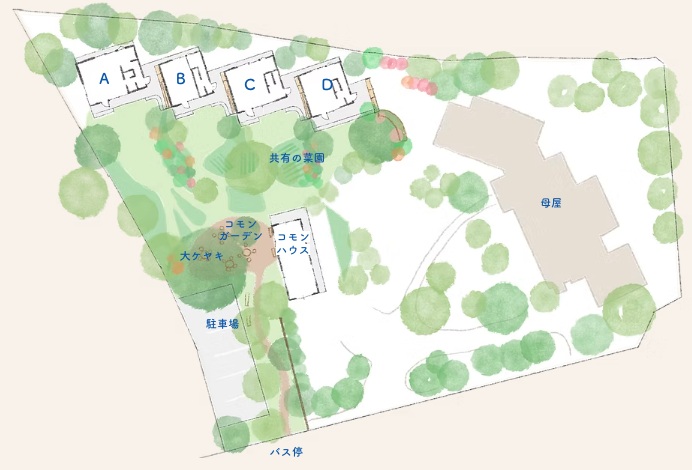

全体計画イメージ。コモンスペースとして、共同菜園・コモンガーデン・コモンハウスが設けられている。同じ敷地内の母屋には地主一家が暮らす。豊かな自然やコモンスペースを共有しながらも、地主や住民各々のプライバシー空間は保たれるよう木々や建物を配置する計画だ。

共有菜園: 季節の野菜や山菜を育てて収穫し、食の豊かさを分かち合うことができる。

コモンハウス: 読書やお茶の時間、小さな創作活動など、それぞれの時間を静かに過ごせる小さな小屋。

コモンガーデン: 大ケヤキの木陰に広がるオープンスペースで、ただ佇んで季節の風を感じるもよし、住人同士でマルシェなどのイベントを開き、地域と関わるもよし。この地の自然とともに、暮らしが育っていく場。

さらに、庭の木々や緑は、本プロジェクトの設計・施工にあたり、建物を建てていくなかで庭づくりも計画を固めていくという。造園を担当するのは、埼玉県本庄市で土中環境改善、水捌け改善を得意とした自然樹形に近い庭づくりを手がけるみどり縁。代表の濱田さんは、「土地に根ざしてきた自然物には声が宿ります。枝を伸ばす方向や石や土の状態。風がどう流れ、日がどう差し込むのか。木や緑の声を読み解きながらケアや維持管理を見据えて庭造りをしていきたい」と意気込む。建物の施工とあわせて造園計画も具体化させていくことで、「ケヤキファミリア」が持つ場所の価値や、そこで生まれる暮らしやつながりが最大限発揮される庭になるだろう。

みどり縁 代表 濱田和之さん

これらの空間は、住人同士が無理なくつながり、互いのプライバシーを尊重しながら心地よい関係性を育むための「余白」を生み出している。さらに、コモンスペースの活用については、入居者同士でアイデアを出し合える場を設けるとし、ライフスタイルに寄り添った暮らしをともに築き上げていくことができる。

(写真左)説明会を行ったこの場所を、コモンスペースとして改修を行うとのこと。(写真右)壁には代々この土地で役目を務めてきた餅つきや蕎麦打ちの道具もある。これからは、ケヤキファミリアの住民や地域の方々との交流を新たに紡いでいく役目を担っていくのだろう。

個人では得られない価値を享受し、拡張していく暮らし

そんな「ケヤキファミリア」プロジェクトでは、コミュニティを「目的」ではなく「手段」と位置づけ、住民同士で仲良くすることを目的として据えていない。個人単位では得られない暮らしの価値を「コミュニティ・ベネフィット」として定め、それを享受することを目指しているのだ。

今後はますます人口減少が進み、不動産における賃料下落が予測されている。外部環境は厳しさを増すなか、いかに競争力を確保し、良好な賃貸経営ができるのか。その解を握る、代々土地を引き継いできた地主の土地活用の在り方が問われている。単なる収益の最大化ではなく、その土地の環境価値・コミュニティ価値の創造をめざす有効活用を成功に導くためには、いかに地主が想いを持って主体的に土地活用に携われるかが重要となる。

当代の地主である並木さんのお父様とお母様は、土地活用について家族で検討を重ねるなかでの心境の変化や今後への期待を次のように語った。

並木さんのお父様: 仕事を退職し10年、今後この敷地をどのように活用していくか悩んでいたタイミングで息子から今回の話をもらいました。この場所を気に入ってくださり、住んでみたいという方々とのご縁があれば嬉しい限りです。残せるものは残し、変えるものはどんどん変えていただいて、ともにより良い環境をつくり上げていけたらと思っています。

並木さんのお母様: この土地をどう活用していくか子どもたちに相談するなかで、自分たちの住まいだけを残して庭を更地にして、ビルやマンションを建ててしまうのは惜しい気がしたんです。豊かな庭を残せる方法を探るなかで、今回のプロジェクトを実現させることができました。ここでの暮らしに共感してくださる方が集い、都心にお勤めの方でも仕事から帰ってくるとほっと心が癒される良さを味わっていただけたらと思います。

並木さん一家が丁寧に育てたバラ。庭には色とりどりのバラが咲き誇る。

一般的な賃貸や戸建は、購入時点で暮らしのあり方が規定されるが、「ケヤキファミリア」での暮らしは、住んだ後も暮らしが拡張していく。それは住民や地域とのコミュニティが機能しているからこそであり、個人では得られない暮らしの価値をコミュニティが実現させているといえる。

来夏、「ケヤキファミリア」にはどのような住民が入居し、どのようなコミュニティがつくり上げられていくのだろうか。同プロジェクトの取り組みに今後も注目したい。