目次

ANDPADの利用状況をデジタルにスコアリングし、ANDPADを最も使っているユーザーを称賛するANDPAD AWARDのユーザー部門。今回は、ANDPADのベーシックな機能を、総合的に最も使いこなしたユーザーに対して贈呈する「総合賞」部門3位を受賞した、株式会社原田瓦工業 代表取締役 原田誠さんにお話を伺った。

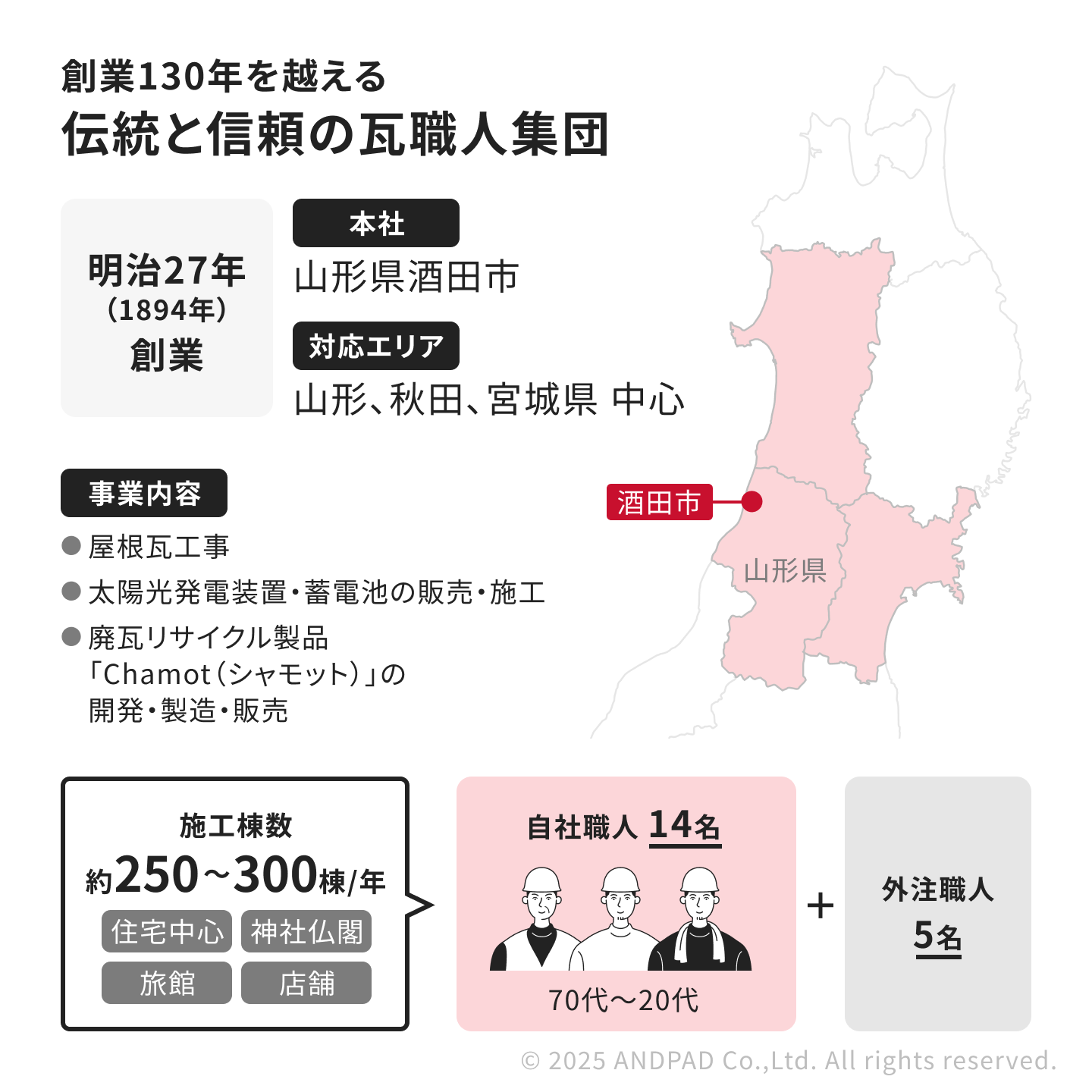

山形県酒田市に本社を構え、明治27年(1894年)の創業から130年余り、民家や神社仏閣の屋根瓦を守り続けてきた原田瓦工業。5代目経営者である原田誠さんは、確かな屋根瓦施工の技術を継承する傍ら、太陽光発電の導入や、不要になった瓦を再活用するリサイクル製品「Chamot(シャモット)」の開発など、環境に配慮した事業展開を力強く推進している。

本記事では、130年近い歴史を誇る瓦の老舗企業が、いかにして時代の変化に対応し、伝統技術を守りながら新たな価値を創造しているのかを深掘りする 。社内外でANDPADを駆使し、業務効率化、徹底した品質管理、そして次世代を担う若手職人の育成にいかに役立てているか、その実践事例を紹介する。

瓦と生きる、原田瓦工業130年の歴史

──ANDPAD AWARD 2025 ユーザー部門 「総合賞」第3位受賞、おめでとうございます! 今回の受賞を受けて、感想はいかがでしょうか。

原田さん: まさか自分たちが3位に選ばれるなんて、本当にびっくりしました。正直、受賞の実感はまったくなかったですね。ただ、日々ANDPADには本当に助けられていて、現場でも毎日使わせてもらっています。そんな中でこのような評価をいただけたことは素直にうれしいですし、今後の励みにもなりますね。

──いつも活用いただきうれしいです。改めて貴社について教えていただけますか。

原田さん: 当社は明治27年(1894年)に創業し今年で131年目になります。山形県酒田市を拠点に、山形、秋田、宮城県の各県で、屋根の葺き替えや屋根修理、瓦屋根の施工といった事業にひたむきに取り組んできました。

創業当時の一般的な家屋は「石置屋根(いしおきやね)」といって、屋根材の上に石を乗せて押さえるという構造のものが多かったようです。そんな中、明治27年10月に発生した庄内地震で多くの家屋が倒壊し、復旧の際により強度のある瓦屋根にする家が増えていったと代々の職人から聞いています。庄内地方は冬の季節風が非常に強く、雪も多い地域なので、しっかりとした瓦屋根は理にかなっていたんですね。今も地域には瓦屋根の家が多く残っていて、それが私たちの仕事の支えになっています。

──まさに地域とともに歩まれてきた歴史ですね。今の事務所も、創業当時から変わっていないのでしょうか。

原田さん: いえ、事務所はこれまでに2度移転していて、現在の場所に移ったのは1974年。それ以前は1935年に一度移転しているので、創業当時のままというわけではありません。現在の事務所は約4,000坪の敷地内にあって、事務所、倉庫、自宅が同じ敷地内にあります。今の事務所自体は、もともとは木造の商業高校の宿舎だった建物を移築・再生したもの。現場の作業員が泊まるための宿舎としても使っていたそうです。

株式会社原田瓦工業 代表取締役 原田誠さん

──歴史ある建物を大切にしながら、現在の仕事の拠点として活用されているのですね。では、現在の事業内容についても教えていただけますか。

原田さん: 全体の約8割が瓦屋根工事になります。案件の内訳は、新築とリフォームがだいたい半々くらいですね。住宅が中心ですが、それ以外にも県内外の神社仏閣や、旅館、店舗なども手掛けています。棟数でいうと、年間でおよそ250〜300棟。そのうち新築が約200棟を占めます。工期は規模によって異なりますが、新築の場合は1週間から1週間半ほど、葺き替え工事であれば3週間ほど。神社仏閣になると足場も含めて約3カ月かかることもあります。

現在は社員が14名いて、自分と父である会長を除いた全員が職人という、完全な職人集団の会社です。営業スタッフはいません。ありがたいことに、ほとんどが口コミやご紹介で仕事の依頼をいただいています。

──まさに「技術で語る」職人集団ですね。営業スタッフがいない中でも、口コミやご紹介で仕事の依頼が絶えないというのは、これまで積み重ねてこられた信頼の証ですね。職人さんたちの稼働体制についても教えてください。

原田さん: 現場作業は基本的に2人1組で行います。年齢層は幅広くて、一番多いのが40代。上は73歳のベテランから、20代の若手職人まで在籍していて、世代を超えて技術をつないでいます。うちの職人は、みんな地元・酒田市が大好きなんですよ。県外の現場も多いのですが、多少遅くなっても地元に帰って家でご飯を食べたいっていうタイプが多いですね。従業員あっての仕事だと思っていますので、彼らの気持ちを尊重しながら仕事量や案件の差配を調整しています。また、自社の職人だけでなく、秋田や山形などの社外にも5名ほど外注の職人がいて、協力して現場をまわしています。

──ちなみに、かつては瓦の製造もされていたと伺いましたが、現在も続けていらっしゃるのでしょうか。

原田さん: いえ、現在は瓦の製造は行っていません。かつては瓦を作っていたんですが、近隣地域での瓦向けの粘土が採れにくくなってきてしまって。それで製造はやめて、今は瓦を仕入れて施工に専念しています。

仕入れている瓦の約9割5分は、愛知県の「三州瓦」です。こちらからご提案する場合は、ほとんど三州瓦ですね。品質も高いですし、なにより愛知がこの地域から一番近くて安定して供給できるんです。ただ、施主さんや建築家の方から産地指定をされるケースもあって、その場合は新潟の「安田瓦」や、島根の「石州瓦」などを使うこともあります。

また、最近では瓦工事に加えて、太陽光発電装置や蓄電池の販売・施工にも力を入れています。瓦のリサイクルにも積極的に取り組んでいて、廃瓦を活用したリサイクル製品の開発など、次の時代に向けた新しい取り組みにも挑戦しています。

現場を知るからこそ、見えるものがある。職人出身の経営者としての視点

──経営を任されて7年目となるそうですが、現在に至るまでの経歴について教えてください。

原田さん: 大学では経営工学を専攻し、インテリアや空間デザインにも関心をもって勉強していました。もともと家業を継ぐ意志はあったんですが、就職活動も一応進めていたんです。そんなときに父である会長から「継ぐ気があるなら、今すぐ戻ってこないと間に合わない」と言われて、就職活動を途中でやめて大学卒業後にそのまま原田瓦工業に入りました。

入社してからは、まず職人として現場に出て、ひたすら技術を身につける毎日でした。ちょうどその頃、リーマンショックや東日本大震災、鶴岡沖地震など、大きな出来事が立て続けに起きて苦労も多かったですね。特にリーマンショックの影響は大きく、不景気で住宅の買い控えが進み、仕事の依頼が激減しました。そんな中でも仕事をつなぐために、現場に出る傍ら自分で営業に回ったり、チラシを配ったりしてなんとか仕事を確保しようと必死でした。

今は代表取締役として経営全般を担いながら、営業活動や電話応対、現場や品質の管理、アフターメンテナンスまで幅広く対応しています。社長になって約7年が経ちましたが、現場の目線はずっと持ち続けていたいと思っています。

──家業を継ぐことになったきっかけや理由について教えていただけますか?

原田さん: 最初に“瓦の仕事って楽しいな”と思ったのは、幼稚園の頃です。揚重機で瓦を屋根上に揚げる“荷揚げ”の作業や重機を見るのがとにかく面白くて。中学生になる頃には、自然と建築全般にも興味を持つようになっていました。

会社の敷地内に自宅があったので、物心ついた頃から職人さんが仕事している姿や、瓦を加工している様子を間近で見て育ちました。だからこの仕事がとても身近だったし、好きになるのは自然な流れだったのかもしれません。年配の職人さんの中には、私が小学生だった頃から知ってくれている方もいて、今でも一緒に働けるのはうれしいですね。

ちなみに、私は三人きょうだいの末っ子です。兄は横浜で弁護士をしていて独立しているのですが、労務や建築の知識にも明るくて、社内規則や労務の相談には今でも頼りにしています。家族みんなで助け合いながらこれまでやってきたという感じですね。

愛猫のゴンタ君。家族はもちろん、職人みんなの癒しの存在

瓦をよみがえらせる取り組み「Chamot(シャモット)」

──近年では、瓦のリサイクル材「Chamot(シャモット)」の製造・販売など、新たな取り組みにも力を入れています。具体的にはどのような事業なのでしょうか。

原田さん: 瓦のリサイクル事業には父の代から取り組んでいました。私が継いでからもその思いを引き継ぎ、現在はより本格的な体制を整えています。設備投資として、自社の敷地内、約4,000坪のスペースに瓦リサイクルセンターを設け、リフォームなどで不要になった瓦を丁寧に取り外して倉庫に保管し、粉砕してチップやパウダー状に加工しています。

瓦リサイクルセンター

屋根としての役割を終えた瓦。新たな建材に生まれ変わる

──廃材ではなく、再資源として活かされているのですね。

原田さん: 再利用することで環境にも配慮できますし、何より長年、屋根を守ってきた瓦をもう一度役立てることができる。そこに、すごく価値を感じています。中でも「Chamot(シャモット)」という、瓦の葺き替え時に生まれる、使われなくなった瓦を砕いて作った瓦のチップは当社オリジナルの商品です。サイズは大・中・パウダーの3種類。大粒(1〜2cm)は庭や駐車場まわりに敷く外構材として、中粒(5〜8mm)はプランターや園芸用の鉢底石として人気です。パウダー状は、エクステリアやインテリアの壁材としても活用されています。

工場で砕かれた瓦は、チップやパウダーに加工し再利用

──多用途で使えるんですね。そして、Chamotグラスという製品も?

原田さん: Chamotグラスは瓦の粉からグラス製品を作るという、ちょっとユニークな取り組みです。砂からガラスができるのは一般的ですが、瓦の成分を活かしてガラスにするのは特殊な技術が必要です。元々地質学を学んでいた山形県出身のガラス職人さんにお願いし、成分分析や試作を何度も繰り返して完成に至りました。瓦だったものが、ガラスという全く違う形で生まれ変わる。まさに“再生”の象徴だと思っています。

瓦成分から生み出されたChamot(シャモット)グラス

──瓦のリサイクルに取り組まれたきっかけを教えてください。

原田さん: 瓦はもともと自然の土から作られるものなので、本来であれば土に還すことができる素材です。ところが、現実にはさまざまな建材と一緒に処分されることが多く、そのまま埋め立てごみとして扱われてしまうのが実情でした。しかも今、その埋め立て場所すら足りなくなってきていて、現場でも「捨てる場所がない」「引き取ってもらえない」といった声を耳にすることが増えました。

そうした中で、「私たち瓦屋が、施工するだけでなく、瓦が屋根としての寿命を終えた後のことにも責任を持つべきではないか」と考えるようになったんです。捨てられるはずだった瓦に新たな役割を与え、人と環境にやさしい循環を生み出せたらという想いで、リサイクル材としての「Chamot」の取り組みがスタートしました。

──「Chamot」の取り組みには、どのようなご苦労があったのでしょうか?

原田さん: 正式に認定されるためには、山形県のリサイクル認定製品の基準を満たす必要がありましたが、県内に前例がなかったこともあり「これは産業廃棄物を砕いただけのものにすぎない」と、当初はなかなか認めてもらえませんでした。素材として瓦チップを誰かに提供したいと相談したところ、「それは不法投棄になりますよ」とまで言われてしまって。「えっ、そうなの?」と、驚きましたね。そこから、チップの粒度を揃える加工や、砕いた瓦の角を丁寧に取る工程を追加するなど、何度も改良を重ねました。そうした地道な努力の結果、ようやく「認定製品」として認められたんです。

──本当に大変な道のりだったと思います。これまで廃棄物として扱われてきた瓦が、新たな価値を持つ素材へと生まれ変わるという革新的な取り組みを実現されたことに、深く敬意を表します。今後、瓦のリサイクル事業については、どのような展開をお考えですか?

原田さん: 現在は、不要になった瓦を砕いてチップやパウダーに加工していますが、理想を言えば、「砕く」よりもそのままの形で再利用することが、より環境にやさしい“完全なエコ”につながると考えています。例えば、酒田市では空き家の増加という問題を抱えていますが、古民家再生に取り組む企業や団体のニーズに応えるかたちで、丁寧に取り外した瓦を再選別し、手ごろな価格で提供することも検討しています。

ただ、再利用にはしっかりとした選別と品質確認が不可欠です。長年屋根に使われてきた瓦は、劣化や破損の可能性もあるため、見た目だけでなく耐久性などのチェックもしながら選び抜く必要がありますね。

瓦を知り尽くした熟練職人の目による選別は欠かせない

「Chamot(シャモット)」の公式ホームページはこちら

https://www.hrd-kwr.jp/chamot/

若手からベテランまで、ANDPADを積極的に活用

──ANDPADは2019年からご利用いただいています。導入のきっかけについて教えてください。

原田さん: 最初にANDPADを知ったのは都内で開かれていた展示会でした。そこでカタログをもらったんですが、ちょうどそのすぐ後に、取引先の企業がANDPADを導入するということで協力会社向けの操作説明会が開かれたんです。その説明会に参加して、「これはうちにも合う」とピンときました。説明会にはアンドパッドの営業担当の方もいらっしゃったので、その日のうちに「今度、ぜひうちにも来てください」とお願いして、導入が具体的に動き出しました。

──原田さんが感じられた、ANDPADの良さはどんな点だったのでしょうか?

原田さん: 一番はやはり「使いやすさ」ですね。操作画面がシンプルで見やすく、直感的に使えるところが魅力。年配の職人でも迷わず使えるくらい、操作性が良いと感じました。現場ではスムーズな情報共有が何より大切ですし、職人たちがストレスなく作業できる環境を整えることは、会社にとっても大きな意味があります。その点で、ANDPADは非常にありがたい存在です。

──ありがとうございます!とてもうれしいです。導入してから6年が経ちますが、職人の皆さんは使いこなされていますか?

原田さん: はい、おかげさまで意外と最初からみんな積極的に使ってくれました。うちの職人たちは本当に協力的で、いいメンバーが揃っていると感じます。若手はスマホ操作に慣れているのでサクサク使いこなしますが、60代・70代のベテラン職人になると、やっぱり最初のハードルは少し高くて。中には「ずっとガラケーしか使ったことがない」という方も。でも、そこはしっかりサポートすれば問題ありませんでした。

スマートフォンは会社から支給していて、アプリの初期設定などは私が担当しました。ただ、説明しても1週間くらい使わずにいると忘れてしまうこともあるので、何度も触って繰り返すうちに自然と覚えて、その便利さも実感してくれるようになりましたね。

ANDPADのようなツールは「何度も使ってこそ」と原田さん

社外ユーザーとしてもANDPADを活用

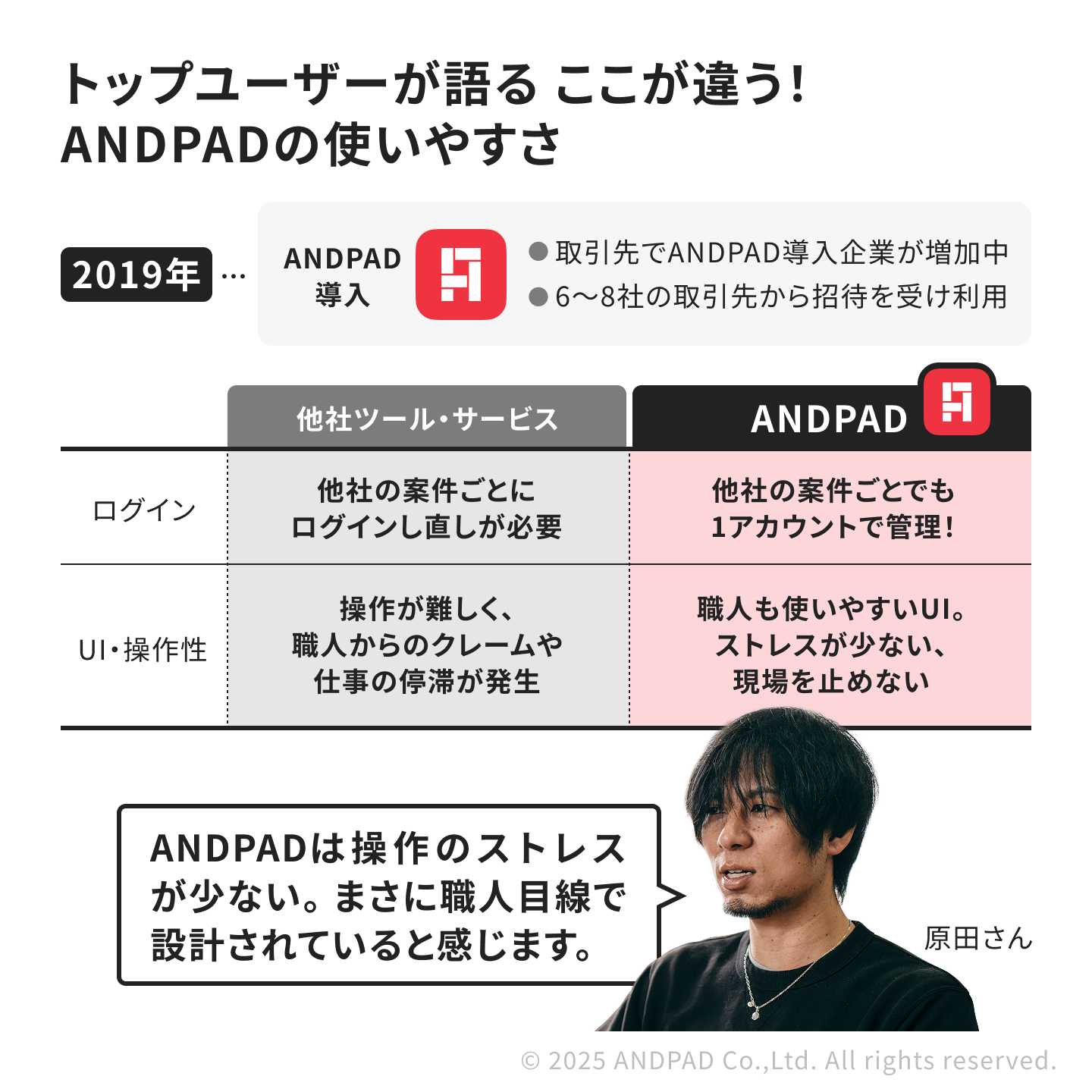

──自社での契約に加えて、他社からANDPADの招待を受けて社外ユーザーとしてもご活用いただいています。現在、何社くらいから招待を受けているのでしょうか?

原田さん: 現在は、6〜8社ほどの取引先から招待を受けて使っています。当社が2019年に自社契約してから、周囲でもANDPADを導入する企業がどんどん増えていきました。ANDPADを使っていたおかげで、「原田さんはもう使っているから、説明会には参加しなくて大丈夫です」ということもありました。説明会が県外で行われると、移動だけで1日仕事になってしまうので、その時間を現場に充てられるのは本当に助かっています。

データの受け渡しもANDPAD上でできるので、わざわざ事務所に行ったり、メールでやりとりしたりする手間が省けています。実際、電気設備を扱う取引先から太陽光の相談をされたときに「そういえば原田さん、ANDPAD入ってたよね?」という話になって、「じゃあ資料送るね」と言われてすぐにアプリ上で資料を確認、そのまま話が具体的に進み、仕事として受注することができました。こうしたスピーディーな情報共有ができるのは、ANDPADならではの強みだと思います。

──他社環境に招待を受けて利用する「社外ユーザー」としての使い勝手はいかがですか?

原田さん: 非常に使いやすいですね。特に便利だと感じているのが、1つのアカウントで複数の案件が簡単に切り替えられるところです。ANDPADのトップ画面から「案件の作成会社」を切り替えられるので、協力会社として参加している現場でもスムーズに情報を確認できます。本当に“職人目線”で設計されているなと感じます。

「他社のツールも使うからこそ、ANDPADの使い勝手の良さが際立ちます」と原田さん

他のツールだと、案件ごとにログインし直す必要があったり、スマホだとパスワードがわからなくなって事務所に戻らないと見られない、といった手間が生じることもあるんです。現場で撮った写真を一旦スマホに保存して、それをPCに送り直してから登録する、なんて回りくどいこともありました。

現場によっては、元請けが指定する別の施工管理ツールを使うこともありますが、ANDPAD以外は正直使い勝手が悪くて。職人が「これ、どうやって操作するの?」と手間取ってしまい仕事が進まないというクレームが出ることもあります。現場が止まるのは本当に困るので、職人には現場を優先してもらって、写真の撮影だけをお願いしたことも。他社のツールを使っている現場なのに、いったん当社環境のANDPADに写真を入れてもらって、私がまとめて会社でダウンロードして取引先に送ることもありました。ANDPADはそういうストレスが少ないので、現場の作業効率が上がるという意味でもありがたい存在。最近ではANDPADを取り入れる取引先も増えてきていて、協力会社の立場としても共通のツールでやりとりできるのは本当に助かります。

伝統に根ざしながらも、太陽光発電や瓦のリサイクル「Chamot」など、時代に即した新たな価値の創出に取り組む原田瓦工業の姿からは、未来を見据える企業の力強さが伝わってくる。そして、地域に根差した工務店や職人とのつながりが強いエリアだからこそ、ANDPADのような“共通の現場ツール”が大きな力を発揮し、プラットフォームとしての真価が山形・東北の現場で確実に育まれている。では、実際の現場ではどのようにANDPADが使われているのか。後編では、ANDPADを積極的に活用する原田瓦工業の具体的な取り組みとその成果を紹介する。

| URL | https://www.hrd-kwr.jp/ |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役 原田 誠 |

| 創業 | 明治27年 |

| 本社 | 山形県酒田市広栄町1丁目6-1 |