ANDPADの利用状況をデジタルにスコアリングし、最も活用度の高いユーザーを表彰するANDPAD AWARDのユーザー部門。ANDPADの機能を総合的に最も活用したユーザーを称える「総合賞」で全国第2位に輝いたのは、石井瓦工業株式会社 常務取締役・営業の竹内博巳さんだ。

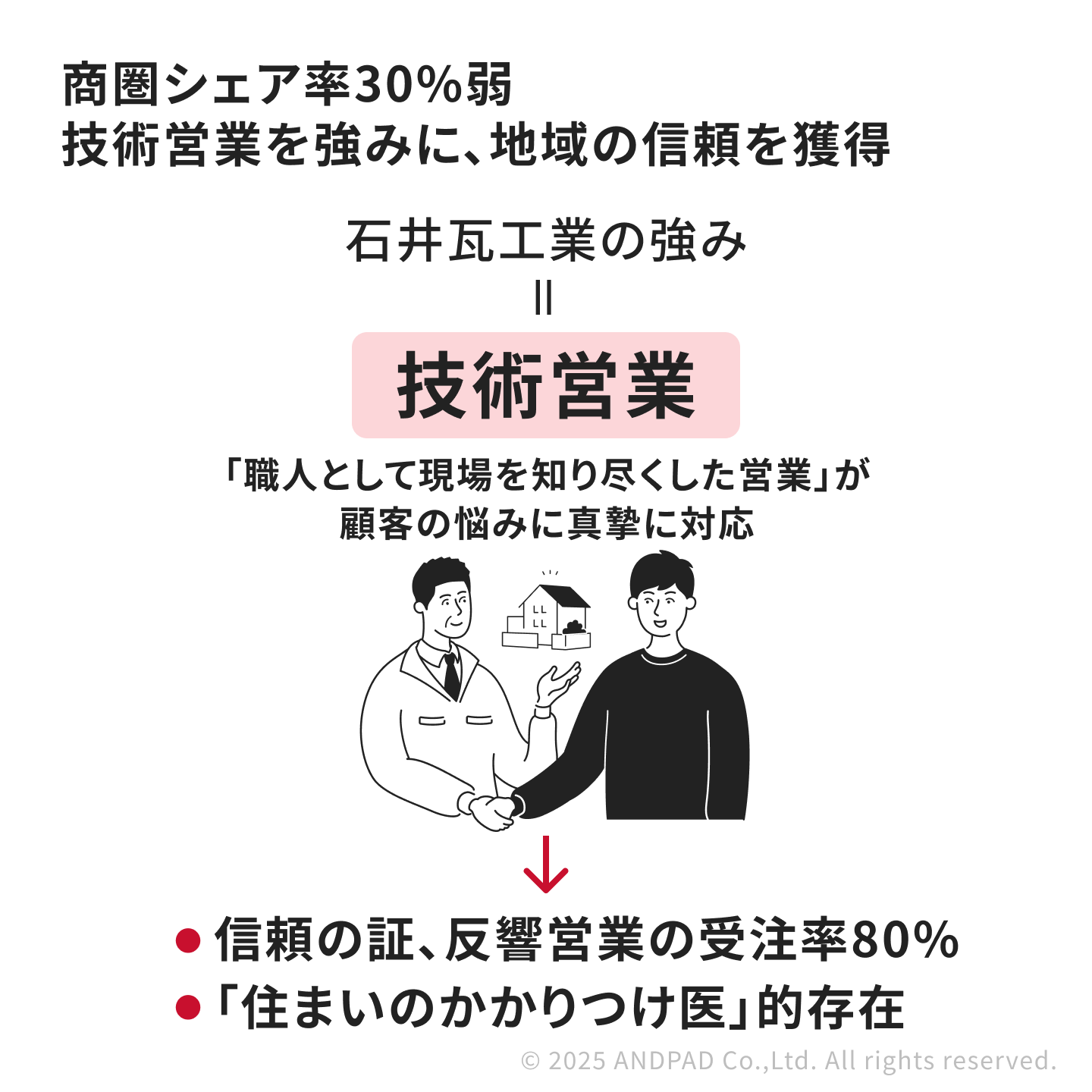

石井瓦工業株式会社は、長野県千曲市や長野市などで30年以上、屋根・外壁にこだわり続けてきた、商圏シェア30%の地域トップ店だ。現在は東京(多摩エリア)にも進出し、長野と東京で屋根外壁リフォーム・太陽光発電システム・蓄電池・V2Hの販売及び設置工事を手掛けている。現場を熟知した職人が営業職として活躍することが信頼を呼び、受注率も80%以上。地域のかかりつけ医のような存在になっている。

自社で職人を抱える会社にとっては、職人の稼働管理は悩みのタネではないだろうか。同社では社員職人と外部職人の、無理も無駄もない稼働管理を、ANDPADの横断工程表を活用することにより実現。それによって急ぎの短工期案件でも職人を即座に差配でき、職人が稼働できなければ現場の知識と経験を備えた営業自らが現場にいく判断をできている。そのためには工程表利用の徹底が必要だ。それをどう行っているのか、トップユーザーである竹内さんに伺っていく。前編では、石井瓦工業株式会社の事業内容と竹内さんのお仕事、同社の特徴である技術営業について紹介する。

職人経験を活かし技術営業もこなすハイパープレイングマネジャー

――ANDPAD AWARD 2025 ユーザー部門「総合賞」2位の受賞、おめでとうございます。工程表に紐づく進行報告、完了報告の実施と工程表の作成など、基本的な機能を数多く使っていただいています。ご連絡を差し上げた時はどんなお気持ちでしたか?

竹内さん: 賞をいただくほど使っているのかなというのが率直な感想です。たしかに案件数は多いのですが、私自身は営業を担いつつマネジメントも行っており、そこまでたくさん使っていた認識は正直ありませんでした。

――特に工程表の作成件数は、全国の中でも群を抜いて多いというすばらしい活用状況でした。どのように利用されているのか詳しくお聞きする前に、竹内さんや貴社のことをお伺いさせてください。竹内さんはどのような経緯でご入社されたのですか?

竹内さん: 36年前、私が17歳の時に入社しました。中学卒業後、学校にも行かずにバイクを乗り回して遊んでいたら、近所の方が「うちの息子が瓦屋をやっていて人手が足りないから働かないか」と言ってくださって、当時一人親方として仕事をしていた社長のもとで働くことになりました。当時は社長と、その奥さんが専務、そして私という3人の会社でした。

石井瓦工業株式会社 常務取締役・営業 竹内博巳さん

――最初期メンバーとして、会社が大きくなる姿もずっと見てこられたのですね。

竹内さん: そうなんです。社長は会社規模が3、4人のときから将来の会社規模ややりたいことなどのビジョンを語っていました。こちらはまだ10代でしたが、ビジョンを聞かされ、30歳までには屋根を降りて営業になれと言われていましたね。社長はもともと、職人として必要な技術や知識を身につけたら、それを価値に変えて顧客に届ける仕事をすべき、という考えをもっており、今も6名の営業のうち、4人がもともとは職人です。

――職人として培った技術や知識を活かす、技術営業が貴社の強みになっているのですね。竹内さんは、実際にはいつ頃から営業の仕事を始められたのでしょうか。

竹内さん: 5年ぐらいは粘っていたのですが(笑)、35歳の時に観念して屋根から降り、営業になりました。13年前の40歳の時に常務になりましたが、月に一度経営会議があるくらいで、基本は営業の仕事と、それから全社の工事の品質管理も見ています。

――貴社では、個人のお客様から受注するBtoC事業と、ハウスメーカーさんなどから受注するBtoB事業の両方に対応されています。また商圏も広げ、2025年4月からは東京にも進出されていらっしゃると拝見しました。

竹内さん: そうです。私は営業として全体を管理しているため、東京の店舗もリモートで見ています。営業会議は月1回行い、それとは別に毎週月曜の朝に、社長と専務、営業とでミーティングをして前の週の実績と今週の予定を、見積もりや現調の件数を中心に情報共有しています。

――営業の他に全社の工事の品質管理も見ていらっしゃるとのことでした。瓦屋根に関しては緊結法が変わるなど、以前よりも安全性が求められています(※)。屋根はお客様自身が確認しにくいものですから、きちんと施工したことを示せるような証跡を残すことが大事になりますね。

(※) 令和4年1月1日以降に建築物を新築等する際には、瓦屋根について強風対策を講じる必要がある。(出典:「令和4年1月1日から瓦屋根の緊結方法が強化されます」(国土交通省)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001387862.pdf

竹内さん: 今は職人たちに写真を撮ってANDPADで報告してもらっています。現調の時に最初の写真を撮り、瓦を外した時、緊結用の鉄筋を入れた時、緊結が終わった時に写真を撮って残しています。

――法令遵守がわかるようなポイントを選んで撮影されているということですね。ANDPADの活用状況を拝見すると、1日あたり、4〜5件の報告が上がってきているようです。

竹内さん: はい。工事部のメンバーも写真の撮り方に慣れてきましたし、写真も増えてきました。

――営業に品質管理と、竹内さんは全般を管理していらっしゃるのですね。

竹内さん: そうですね。その他に、自分が営業として担当している案件が、例えば太陽光パネルの設置工事など短期で終わるものなどであれば、自身で現場に入ることもあります。

――なんと、そうなんですね。営業としてご自身の案件はもちろん、東京も含めて全体の管理をされながら、現場の品質管理も担い、さらには現場仕事もなさっている。ご自身も職人として高い技術力を持っていらっしゃいますから、部下や後輩の仕事ぶりが気になることもありそうです。

竹内さん: 先ほども申し上げたように、今は現場の写真がANDPAD上に上がってくるので、各現場の様子に目を通せるという点で助かっています。職人と営業、両方の目線で、お客様にお喜びいただける仕事になっているのか、品質管理の観点でも写真に目を通してチェックしています。

震災後、屋根工事を中心としたリフォーム事業へと事業領域を拡大

――こちらにお伺いするまでにお見かけした寺社仏閣や立派なお屋敷の屋根瓦を、竹内さんが手掛けられたと聞いて驚きました。瓦について高い技術をお持ちで、地域から信頼されているのだと実感したのですが、今は瓦だけでなく多岐に渡ったお仕事を手掛けられているのですね。

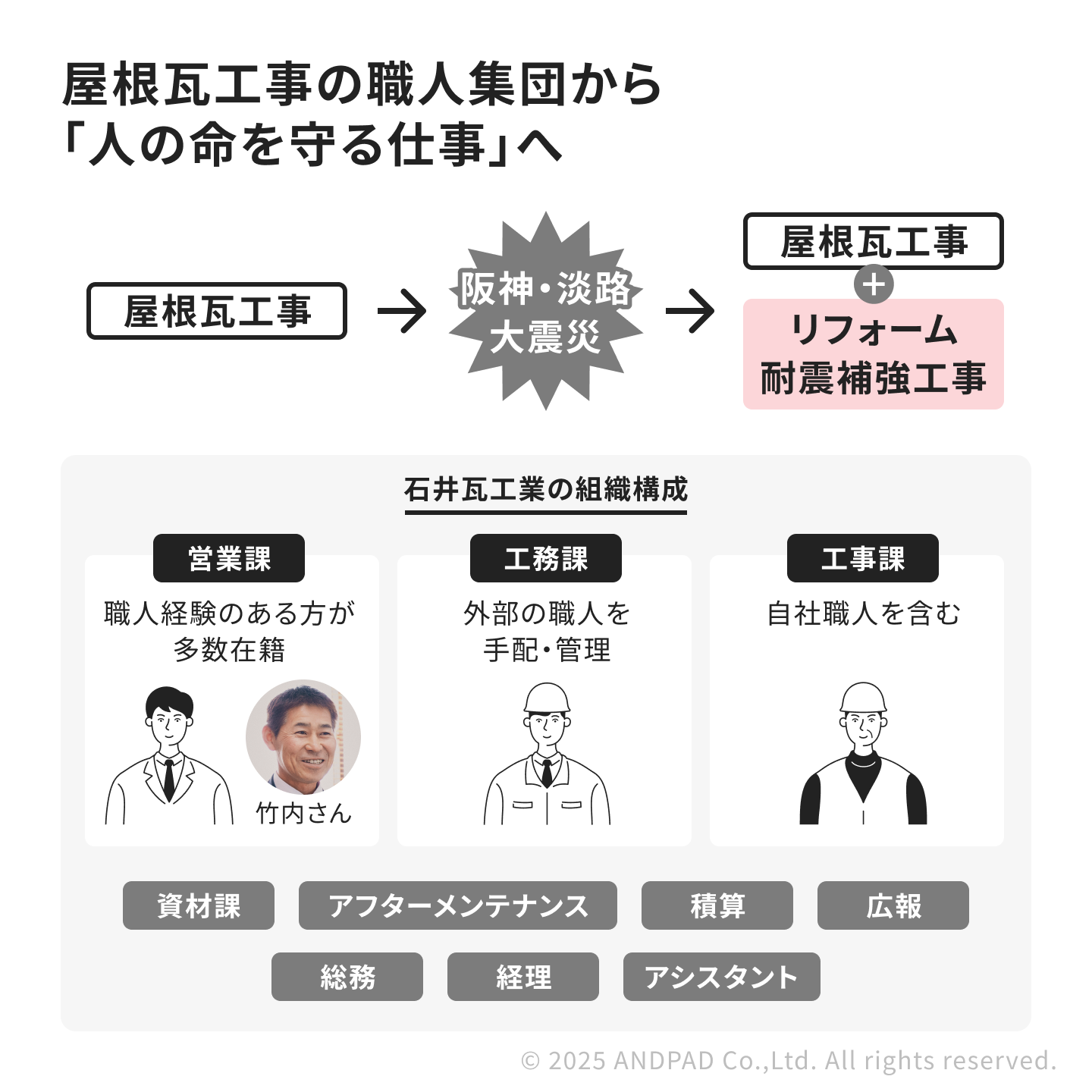

竹内さん: そうなんです。当社は屋根瓦を施工する職人の会社だったのですが、阪神・淡路大震災がきっかけで事業内容を変更しました。屋根瓦が重みとなって倒壊した建物を見て、耐震性のない住宅に瓦を載せることの危険性を実感したからです。人の命を守る仕事をしなくてはいけないと感じ、リフォーム、耐震補強工事を含むBtoC領域にも進出し始めました。同時に、技術を価値に変えるために何人かの職人に営業に転身してもらい、社内の組織作りにも力を入れ始めました。

――現在の貴社の組織構成についても、教えてください。

竹内さん: 営業課、工務課、工事課、資材課、アフターメンテナンス、それに積算、広報、総務、経理、アシスタントという組織です。社員数は35名で、工事課には自社職人が在籍しています。外部の職人さんを管理するのは、工務課の役割です。

――BtoBとBtoCの売り上げ比率はどのくらいなのでしょう?

竹内さん: BtoBが6割ほどです。新築の瓦屋根は今はあまりなく、ハウスメーカーさんのリフォーム事業部が主な取引先です。瓦だけでなく板金の職人もいるので、屋根全体を請け負っています。

――先ほど東京出店のお話もありましたが、BtoCにも同時に力を入れられている状況なのでしょうか。

竹内さん: はい。社名に「瓦」と入っていることもあり、一般のお客様からは「瓦屋」としてご認識いただくことが多くありました。ですが実際には屋根・外壁・太陽光と様々なご要望にお応えできますから、そういったことも加味してAsmile(アスマイル)というブランドを立ち上げました。4月からAsmileは東京営業所がオープンしましたし、これからBtoCも伸ばしていきたいですね。

社員の年代としても、現状では50代が多いですが、若い人も入ってきてくれています。現在の平均年齢は40過ぎくらいだと思います。

――若い方の採用や定着に向けて、工夫していることや取り組んでいることなどはありますか?

竹内さん: 働き方については2024年から整えてきて、社員職人も含めて社員は全員土日休みの完全週休2日制を導入しています。有休消化についても、最低5日間の取得ができているかどうか、専務が確認する仕組みです。

ただ、外部の職人さんは働きたいという希望を持つ方もいらっしゃり、現場は土日も稼働しています。土日に現場で何かあれば営業に連絡が入り、工事課長と次席のものが出向くことになっています。その場合は振替休日をとってもらうことになっていますが、ANDPADに事前に段取りした情報が入っているため、土日に連絡がくることはほとんどありません。外部の職人さんも多くが元社員なので、技術も確かですし、品質基準や仕事のやり方にも安心しています。

現場を熟知した営業だからこその高い受注率と地域の信頼

――商圏内でのシェア率については、いかがでしょうか。

竹内さん: ありがたいことに、とくに千曲市では商圏シェアは高く、30%弱です。太陽光の事業を始めた時には少しイベントなどもやったものの、ここ最近は特にやっておらず、チラシ配りと見積もりサイトでの流入が集客方法です。他社の訪問販売を受けたお客様が「こういう営業が来たんだけど、本当かどうか見てくれない?」と連絡をくださることもあります。

――お客様が、貴社にセカンドオピニオンを求めるということですね。地域の方のかかりつけ医のような存在として、厚い信頼を獲得されているのですね。

竹内さん: 当社では訪問販売は実施しておらず、反響営業のみです。チラシの反響があって現調に行けば、概ねご発注いただけます。BtoBもBtoCも失注率は低く、受注率としては80%程度かと思います。

――やはり現場を知っている方が営業にキャリアチェンジして技術営業をされているのは大きな強みですね。

――竹内さんご自身ももともと職人・現在は営業として36年間働いていらっしゃいます。お仕事にやりがいを感じる時はどんな時ですか?

竹内さん: 職人だった時は、自分の仕事が屋根として残っているのはうれしかったですね。車を走らせていて寺社仏閣や住宅、店舗を見て「ああ、あそこは自分が手がけた屋根だ」と思っていました。今は瓦屋根自体が減って、ガルバリウムが多くなってきていますが。

営業になった今は、お客様のニーズにいかに誠意を持って応えられるかを大切にしています。技術がわかっているからこその提案ができるとうれしいですね。たとえば、以前とあるお客様から、雨漏りでリフォームのご依頼をいただいたことがありました。お客様は今の状態の屋根を残したいとおっしゃっていたのですが、そのままでは住宅自体が倒壊するリスクがありました。そこで、思い入れがあるのはわかるが、命も大事だとお話ししてご納得いただきました。

当社は「お客様へ真のやすらぎ空間を提供する」を使命にしているんです。それができたと感じられるときはうれしいですね。

――丁寧なヒアリングと、プロの視点での提案は大切ですね。技術と思いがあってこそ、成せることだと感じました。

アンドパッドの平賀から竹内さんへ、ANDPAD AWARD 2025 授賞式の招待状をお渡しした時のひとコマ

阪神・淡路大震災時に瓦屋根の耐震性を考えて事業領域を広げ、働き方改革が重要な世になればより週休2日を徹底するなど、柔軟に変化し続けている石井瓦工業株式会社。社員職人も数多く抱える同社は、ANDPADを業務フローに組み入れ、無理と無駄のない差配を可能にしている。後編ではその業務フローと、竹内さんが具体的になさっている、ANDPAD活用と徹底のコツをお聞きしていく。

| URL | https://www.ishii-roofers.jp/company |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役 石井 治郎 |

| 設立 | 1987年1月 |

| 所在地 | 長野県千曲市大字千本柳867-2 |