目次

秋野先生の寄稿コラム連載「教えて!秋野弁護士!建築業界の法律トラブル相談所」の第20回となる今回は「遠隔巡視」について解説いただきます。

建設現場の業務効率化を目指す中で、「現場訪問回数の削減」は長年のテーマでした。しかし、労働安全衛生の観点から、現場巡視の重要性は依然として高く、この両立は多くの事業者にとってジレンマでした。

こうした状況が大きく変わり始めています。2024年6月末に厚生労働省から「特定元方事業者による作業場所の巡視に係るデジタル技術の活用について」の通達が発出され、毎日行っていた巡視が、デジタル技術を適切に活用することで、「週1回の現場巡視」と「それ以外の日の遠隔巡視」の組み合わせで足りると認められるようになりました。これにより、現場巡視の新しいあり方が示されたのです。

本稿では、この通達の前後での現場巡視のルールの変化や注意点について解説いただきます。

そして、遠隔巡視におけるANDPADリモート通話の活用を紹介します。

2017年度 慶應義塾大学法科大学院教員(担当科目:法曹倫理)。2018年度慶應義塾大学法学部教員に就任(担当科目:法学演習(民法))。

2020年岐阜県立森林文化アカデミー非常勤講師に就任。管理建築士講習テキストの建築士法・その他関係法令に関する科目等の執筆をするなど、多くの執筆・著書がある。

現場巡視はなぜ重要?

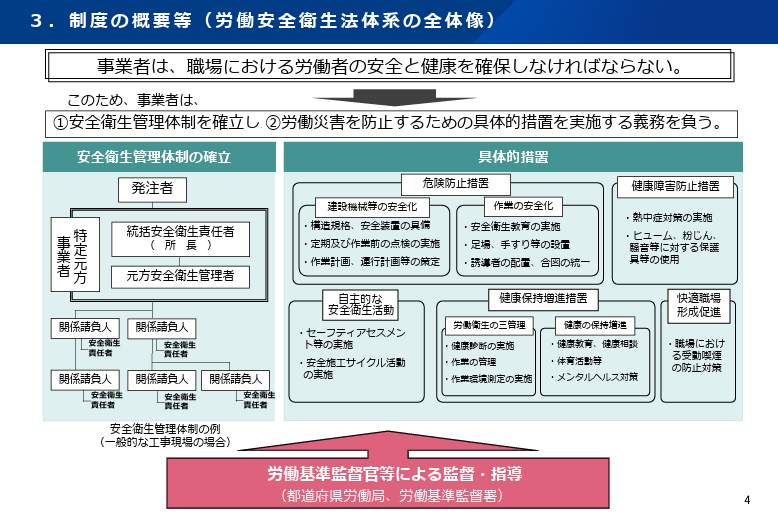

元方事業者の安全管理の「大原則」

労働安全衛生法29条は、最初に発注者から仕事を引き受けた事業者(元方事業者)に対し、関係請負人とその労働者が、労働安全衛生法の規定と同法に基づく命令に違反しないために必要な指導を行うこと等を義務づけています。

建設業の現場における安全管理水準の向上と労働災害の防止を目的として、厚生労働省が策定した指針として「元方事業者による建設現場安全管理指針」があり、作業場所の巡視が求められています。

現場巡視の原則と前提

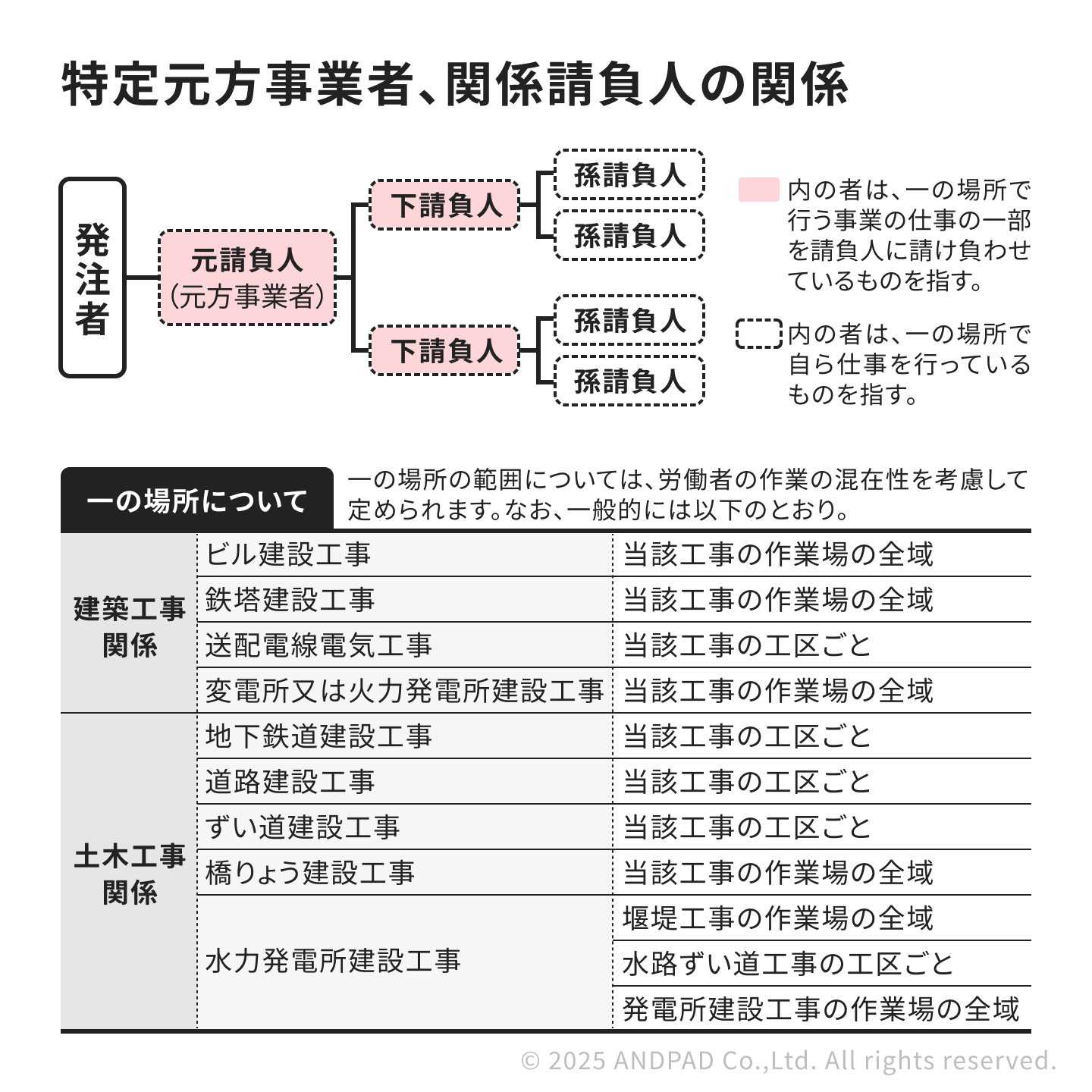

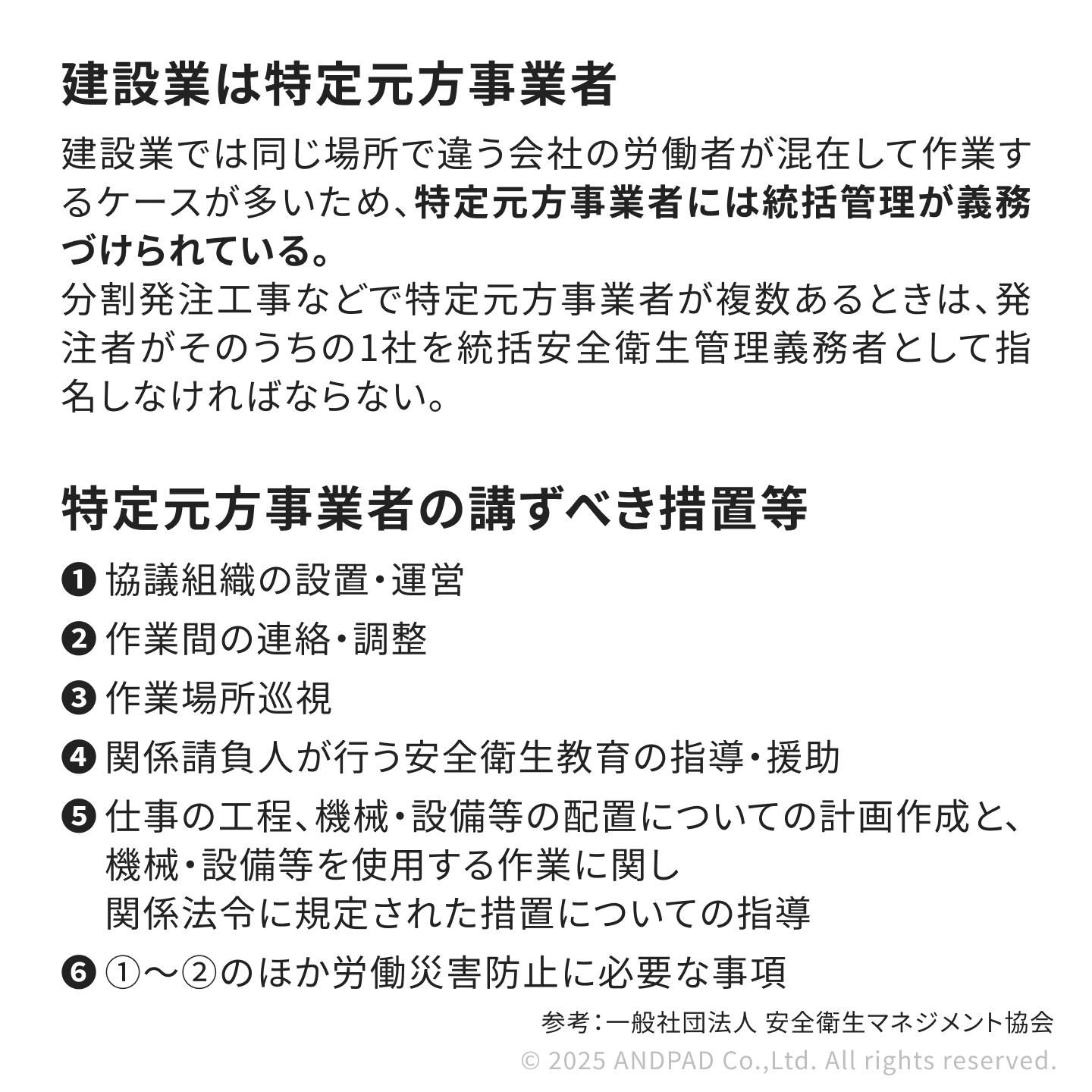

そして、「建設業」「造船業」の2つの事業は、特定事業と呼ばれ、この特定事業を行う元方事業者のことを「特定元方事業者」といいます。

労働安全衛生法第30条第1項第3号及び労働安全衛生規則第637条第1項では、特定元方事業者は、同一の場所において特定事業に従事する労働者(関係請負人の労働者を含む)に生じる労働災害を防止するため、作業場所の巡視(毎作業日に少なくとも1回行う)等の措置を講じなければならないという義務を負います。

建設現場において、毎日の現場巡視により作業間の調整が適正に実施されているかどうか、作業場所における機械、設備等が安全に保たれているかどうか確認をすることが求められており、これは、現場に出向いて巡視することが原則となっています。

特定元方事業者、関係請負人の関係

前述の通り、元方事業者は、最初に発注者から仕事を引き受けた事業者となります。

例えば、外注大工が自社専属であっても、請負契約を締結している場合には、当該大工は「関係請負人」として扱われることとなり、元方事業者は、大工に発注している工務店となります。

現場巡視、誰に任せられる?

巡視の実施者は、元方事業者の統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者、またはそれに準ずる者であることが求められています。

例えば、工務店にパート・アルバイトとして勤務している人は、雇用契約に基づく労働者であり、事業者ではありませんので、元方事業者には該当しません。パート・アルバイトが元方事業者の社員であっても、その人自身が元方事業者として法的義務(巡視など)を負うわけではありません。義務を負うのは事業者です。

しかし、義務の主体(事業者)から適切な権限を与えられていれば、例えば、アルバイト・パートや外部委託社員(BPOなど)であっても、元方事業者の責任体制の下で、適切な資格・権限・知識を持ち、巡視の目的を果たせる者であれば、巡視の実施自体は可能と考えられます。

ただし、次のいずれかに該当する場合、法的義務の履行とは見なされない可能性があります。これは、「責任の丸投げ」や「形だけの巡視」を防ぐためです。

【関与の不明確な例】・・・元方事業者の責任者(現場監督など)にリアルタイムで情報が共有されず、指示・介入ができない状態での外部委託。

【指揮系統の不明確な例】・・・巡視で不備を発見した際、「誰に、いつ、どのように報告し、誰が改善を指示するのか」というルールや権限が曖昧な場合。

「特定元方事業者による作業場所の巡視に係るデジタル技術の活用について」が発出された背景

人手不足とDX推進

一方で、人手不足が深刻な現在の建設業界では、工事現場が毎日稼働している場合、1日1回現場に出向いて巡視を行うことは特定元方事業者にとって大きな負担でした。さらに、コロナ禍を契機に、建設現場にDXが次々と導入され、遠隔での監理が重要視されるようになりました。

こうした背景から、令和4年に策定された「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」や「アナログ規制の見直し工程表」により、従来の目視による巡視に代わる手段としてICTの活用が検討されてきました。

建設業法では主任技術者による現場管理が求められますが、これとは別に、労働安全衛生のための巡視が義務付けられています。この2つは役割が異なるため、主任技術者の現場管理が遠隔でも認められるようであれば、巡視も遠隔で認められるのではないかと、私自身、コロナ禍の最中から常々考えていました。

遠隔巡視の可能性と労働基準監督署からの見解

そして、令和4年(2022年)6月3日、デジタル臨時行政調査会(第4回)が開催され、労働安全衛生法上の「巡視」について、定点カメラやモバイルカメラを活用した遠隔監視による巡視を認めることにより、安全性を確保しつつ、人手不足の課題を抱える事業者の負担軽減等を図るとの見解が牧島デジタル大臣から示されました。

この見解が出た直後、当事務所において、労働基準監督署に問い合わせたところ、以下のような回答がなされたと記憶しています。

このことから、デジタル技術を活用した巡視には抜き打ち検査を実施するようなものでなければならない、と私自身令和4年(2022年)以降企業経営者の皆さんにアドバイスしてきました。

デジタル技術を活用した「遠隔巡視」の要件とは?

デジタル技術を活用した巡視の通知概要

令和5年(2023年)度には、建設業界の安全を守るための団体「建設業労働災害防止協会」が、遠隔巡視に必要な技術や具体的なやり方をまとめた報告書をすでに作成していました。

そして、その報告書の内容をふまえて、今回の通知が正式に発出。これまで毎日行わなければならなかった現場巡視が、「週に1回の現場巡視」と「それ以外の日の遠隔巡視」の組み合わせで良いと認められるようになりました。

遠隔巡視には、嗅覚や触覚等、現在のデジタル技術では把握困難な事項等があること、不安全な状態や不安全な行動等への改善措置を直ちに講じることが困難な場面もあること等、その限界も十分考慮する必要があること。したがって、作業現場に元方事業者が常駐している場合、重大な災害の発生リスクの大きい作業等の場合(リスクの高い作業の実施時、新たな作業や工法の導入時、作業工程の変更時)等にあっては目視による作業場所の巡視が適当であること。また、遠隔巡視を実施する場合であっても、週1回は目視による作業場所の巡視を行うことが適当であること。

都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8622&dataType=1&pageNo=1

求められる「現場巡視」と同じような「遠隔巡視」

遠隔巡視が認められるための最も重要なポイントは、安全衛生水準を低下させないことです。令和6年通知を踏まえても、抜き打ち的な確認がICTの力で実施できるような対応が求められてきます。

そのため、単に現場での朝礼風景や、ヘルメットを被って安全帯を設置した写真などをアップするだけでは不十分だと考えられます。ウェアラブルカメラ等のデジタル技術を活用し、実際の現場巡視と同じような遠隔巡視を実施することが求められてくると考えます。

今後、ITの更なる発達により、ナチュラルな遠隔巡視が実現できるような技術的な開発が進んでいくことを期待します。

ONE編集部より:ANDPADリモート通話で「遠隔巡視」を実現!

2024年6月に発出された「特定元方事業者による作業場所の巡視に係るデジタル技術の活用について」の通知では、遠隔巡視を行う上で「双方向のコミュニケーションが円滑に実施可能であること」が重要な要件の一つとされています。アンドパッドは、この要件を満たす「ANDPADリモート通話」機能を提供しています。

ANDPADリモート通話とは?

「ANDPADリモート通話」機能は、ANDPADのアプリ内で同じ映像を見ながら、リモートで通話ができる機能です。ビデオ通話中でもポインタによって場所の指摘ができたり、写真撮影もできるため、現場さながらの臨場感で遠隔でのスムーズなコミュニケーションを実現できます。

https://one.andpad.jp/magazine/18315/

https://one.andpad.jp/magazine/18294/

今回の通達は、「毎日の現場巡視」の原則が変わるわけではなく、デジタル技術を活用することでその負担を軽減できる道筋が示された、と捉えるべきでしょう。

秋野先生の見解にもあるように、写真や映像をアップするだけでは不十分であり、ウェアラブルカメラなどを使った、まるで実際に現場を歩くように「抜き打ち的な確認」ができるような仕組みが求められています。

建設現場における安全管理(S)は、QCDSEの中でも特に重要な要素です。ANDPADなどのDXツールを活用することで、安全性を確保しつつ、業務効率化や生産性向上を目指していくことが、これからの建設業界に求められています。

| URL | https://takumilaw.com/ |

|---|---|

| 代表者 | 代表社員弁護士 秋野卓生 |

| 所在地 | 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-8 第2紀尾井町ビル6階 |