目次

神奈川と東京を中心に数多くの外装リフォーム工事を手掛ける株式会社アサヒ建装。戸建て住宅から、アパート、マンションといった中〜大規模の外装工事を手掛け、ハウスメーカーや不動産管理会社から厚い信頼を集める。それは、緻密な建物診断や、社内の専属職人への教育制度、そしてお客様にとって最適な修繕工事へと導く的確なコミュニケーションあってのもの。

創業30年をむかえ27,000棟以上の実績を誇る同社は現在、事業を拡大し、その軸足を大規模修繕工事へと移すべく歩みを進めている。そこには高い技術力のみならず、分業体制を効率化するDXの取り組み、また次世代を育てていくための仕組みづくり、そして顧客の心をつかむコミュニケーション設計といった数々の工夫があった。同社の創業者であり現・会長の三浦豊さんと、取締役社長として同社の指揮をとる畠山武之さんに、話をうかがった。

前編では、同社の現在までの歩み、そして同社ならではの施工技術や制度づくりについてお聞きする。

リフォーム事業を築き上げた三浦会長の手腕と、畠山社長の「熱心さ」

アサヒ建装は、三浦さんが一代で立ち上げた創業30年のリフォーム業者だ。元々街路樹の害虫駆除を生業にしていた三浦さん。塗装の訪問販売の仕事をテレビで知り、これなら自分でもできるのではないか、と思ったそうだ。そこで一度、とある塗装会社に営業として入社。すると、半年で営業部長まで昇進したという。

三浦さん: そこで独立を考え始めたんですが、あくまでも営業で、職人技術はよく理解してなかった。ですから、技術に関してはメーカーさんの方に通って色々、塗装のことを教えてもらいました。

株式会社アサヒ建装 代表取締役会長 三浦 豊さん

その後自らの手で「アサヒ建装」を創業。地域に密着した経営スタイルで徐々に事業も拡大し続けるなかで、同分野で職人として、現場監督として勤める畠山さんと出会う。仙台で活躍する畠山さんのの働きぶりには、三浦さんが求める責任者像に合致するような技術・知識や采配力はもとより、仕事に対する「熱心さ」があったという。そこで三浦さんは、畠山さんに就業を相談する。最初は畠山さんは固辞したそうだが、職場や家庭環境の変化などもあり、面接をすることに。しかし、希望していた現場監督ではなく営業職でのオファーだったため、この時は転職とはならなかった。

畠山さんはその後、同じく仙台で現場で動ける環境を求めて塗装会社へ職人として就職。しかしーー。

畠山さん: 東北の冬は厳しく、どうしても仕事が減少します。そのような不安定さから、これからも同じ仕事を続けていけるのか疑問に思いました。当時もう30代。家庭もすでに築いていましたので、ここからの転職には勇気がいりました。ですが、やはりアサヒ建装さんのことが気にかかり、連絡をしました。すると、三浦から「横浜に来れるか」と。ここは決断の時と思い、横浜へ引っ越したんです。

株式会社アサヒ建装 取締役社長 畠山 武之 さん

畠山さんは1年足らずで支店長を任される立場に。それまでの現場職人としての経験に加え、営業としての能力も積み、その後は同社の中枢を担う存在となり現在に至る。

大規模案件と、中小規模案件。元請け業務と下請け業の両立の狙いとは

創業者の三浦さんを中心に、現在は畠山さんが軸となって経営を担うアサヒ建装は、「少し頑固なリフォームドクター」として今までに神奈川・東京と関東圏を中心に27,000棟を超える施工を行ってきた。建物の入念な診断を経た上で、適切なリフォームプランを作成し工事を行うその仕事ぶりは地域密着型の企業として堅い支持を受け、企業規模も徐々に拡大してきた。

そんなアサヒ建装が今一番力を入れているのが、大規模修繕工事。たとえばマンションやビルなど、経年で劣化してきた大型建築のリフォームだ。現在は、ホームページ「オーナー様の修繕窓口」からの問い合わせや、同社が関係の深い不動産管理会社経由での受注が多い。不動産会社としても、受注による手数料も生まれるのでお互いにwin-winな関係性であるという。

同社が2024年に立ち上げた「大規模修繕工事 オーナー様の修繕窓口」トップページ

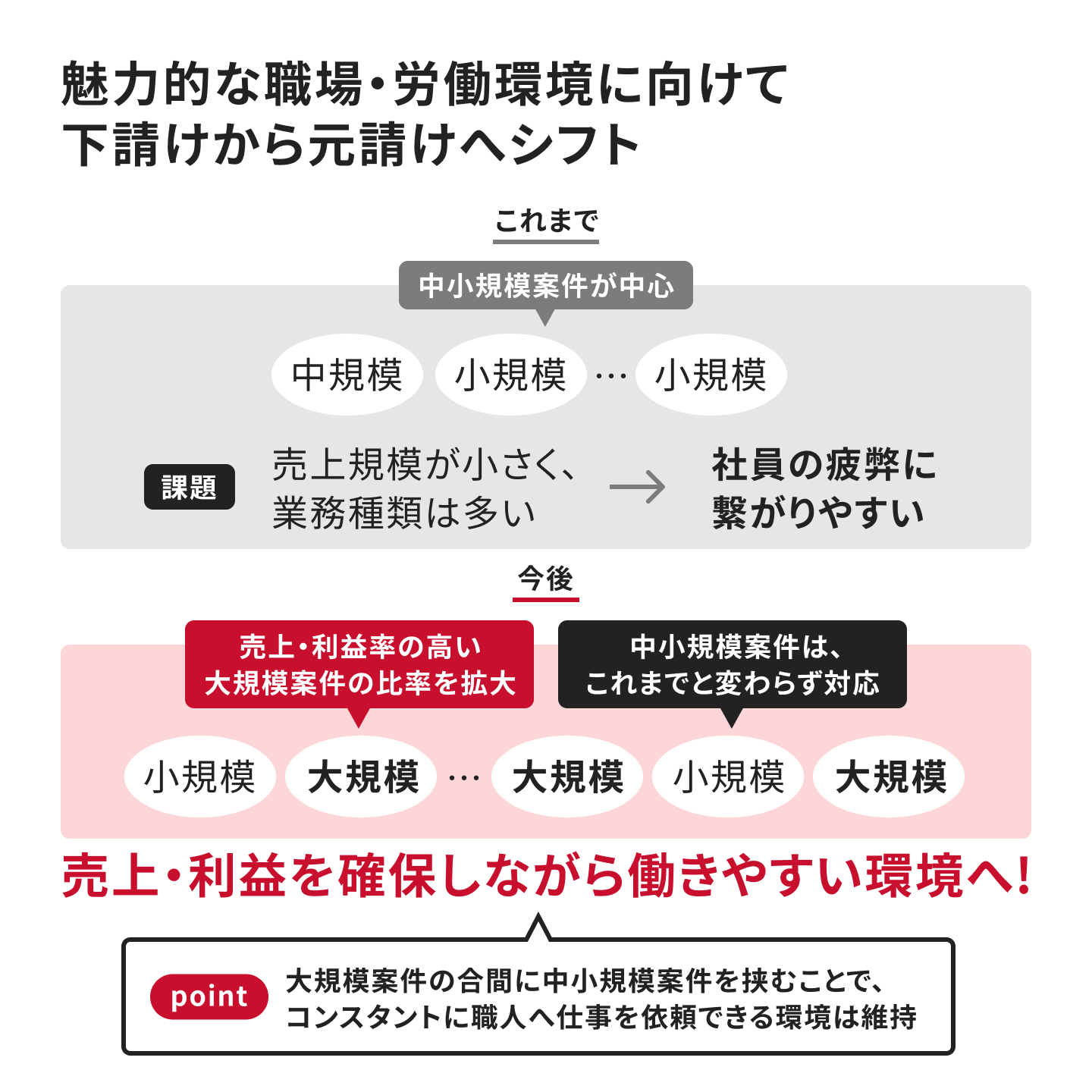

これまでは戸建てやアパートといった中小規模の案件を中心に請け負っていた同社だが、方針転換の狙いはどのようなものだろうか。

畠山さん: 今までの主力は、ハウスメーカー様などからご依頼をいただいて下請けとして入る仕事でした。でもそうした案件は大規模修繕工事に比べて小さい売上規模である一方で、業務の種類も多い。私たちのようなどちらかというと少人数の体制ですと、案件を増やしすぎると営業部や工事部のスタッフが疲弊してしまう。そこで、大規模修繕工事に力を入れることにしました。つまり、規模の大きい元請け業務の比率を増やすことで利益率を上げ、件数を絞る。それで中小規模の工事を主に扱っていたときと同等の売上をつくれる形になってくれば、業務時間の短縮にもつながり、業務の合理化を図ることができるだろう、と。ただ、私たちくらいの資本規模では他社との競争において大規模事業に携わるのに不利な場合が多い。だから私が社長になってからの計画で、資本金を1億円まで増やしました。

また一方で、大規模修繕工事へのシフトは、現場環境や労働スタイルを変化させ、より魅力的な職場にする方法でもあると畠山さんは語る。労働環境を整え、新しい人材を取り入れるためにも大切なことだという。

畠山さん: 私どもが共にお仕事をする職人さんの中には、小規模な現場を何十年と親方としてこなしてきた方も多くいらっしゃいます。だから、そうした職人さんたちの力を活かせる中小規模のハウスメーカーさんとの仕事も今まで通り行なっていきます。

案件と案件の間のスケジュールが空く可能性のある大規模案件に比べて、件数の安定しているハウスメーカーからの中小規模案件には、職人の先々の予定を埋められるメリットがある。つまり、職人としては、同社の仕事を選ぶことで収入の安定化が見込める。それによりお互いの協力関係を育んでいくことで、同社としても大規模案件の業務にかかる人材を確保しておけるのだ。扱う案件の規模感のバランスはシフトしつつも両者の業務を継続することで、より専属職人との関係性を強固にし、お互いが前向きに業務に向かえるというわけだ。

高精度の建物診断が「少し頑固なリフォームドクター」の根幹を支える

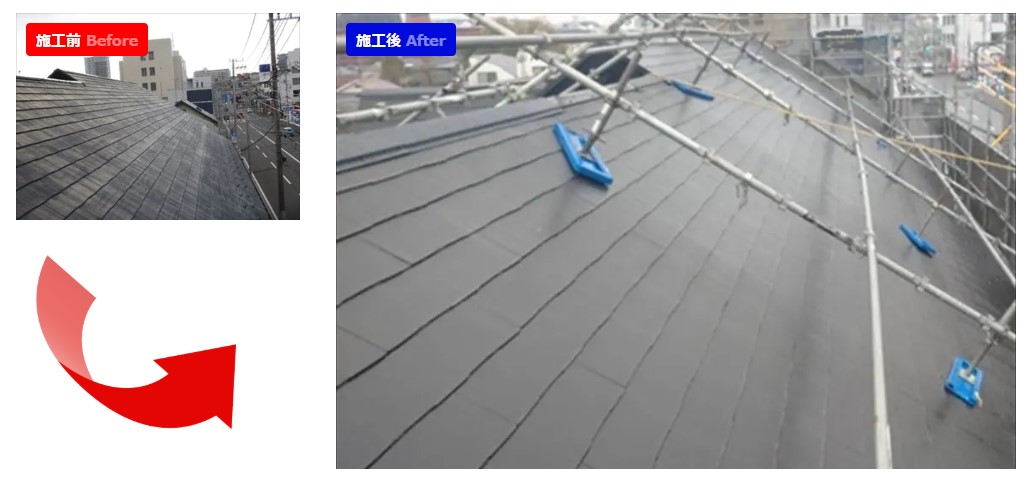

さて、そんな同社の仕事の一例を紹介しよう。たとえば大規模な仕事で多いのが屋根の修繕で、同社では葺き替えではなくカバー工法によるかぶせ工事を行うことが多い。葺き替えに比べ、カバー工法は工期でもコストの面でも非常に効率がいいという。

畠山さん: 葺き替えるというのは、今の時代に合致しづらいと思います。今となってはカバー工法の性能や断熱材も向上しています。一から屋根を作るよりもカバー工法を採用することによって、結果的に廃棄物も減り、二酸化炭素の排出量も軽減されて脱炭素にもつながる。さらに、質のいい断熱材を使用することで、居住者の暖房の消費量も削減できる。これからの時代、エコロジーな側面にも合う工法が選ばれると思っています。

2025年4月に控える建築基準法の改正により、大規模建物のリフォームにおいて建築確認申請が求められる場合がある。屋根の葺き替えはまさにそのケースだが、このカバー工法を採用することにより、申請をパスできることも多いそうだ。

同HPより、木造アパートの屋根の棟板金交換・塗装工事の施工事例紹介

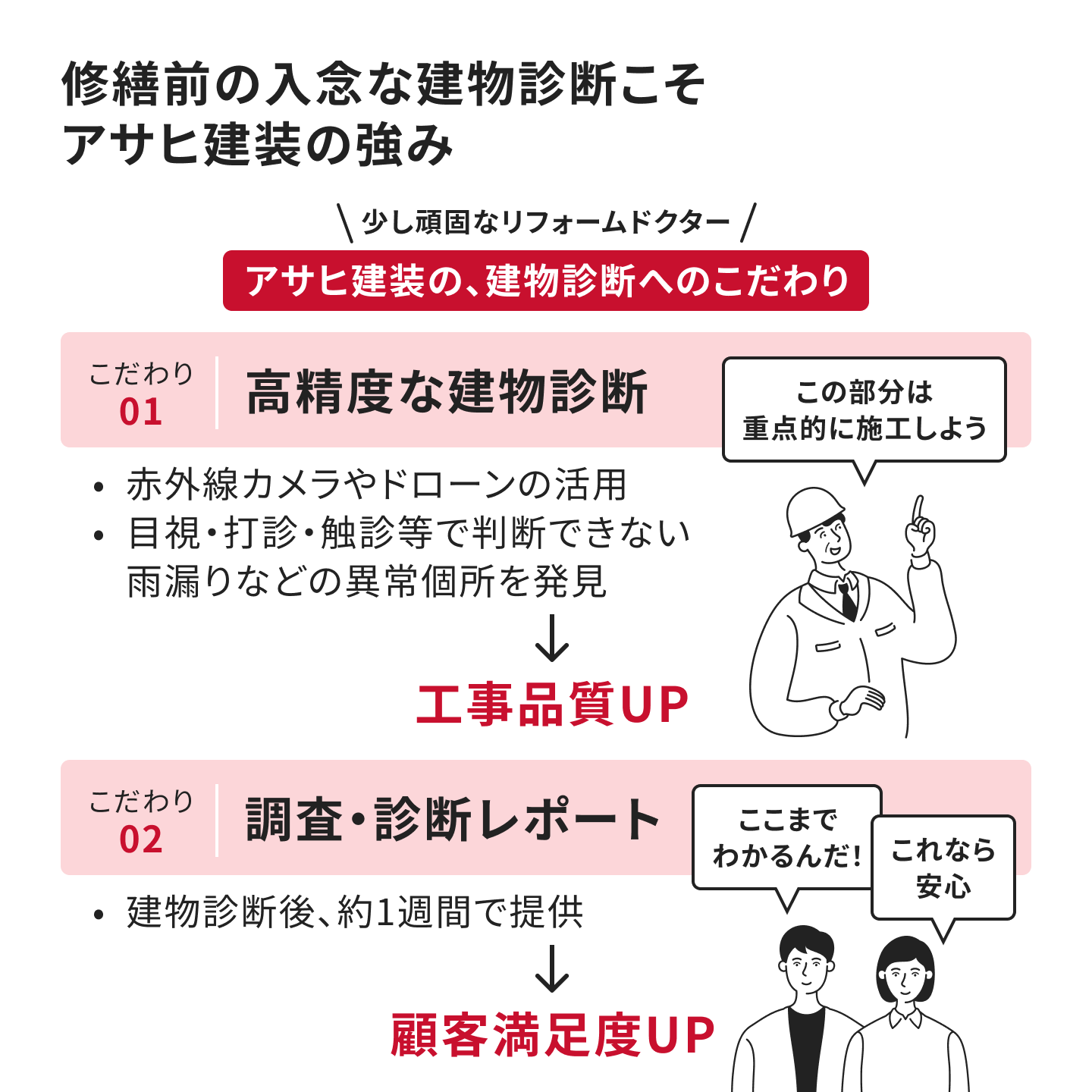

修繕においては、わずかな誤差が経年とともに大きなズレにつながることもあるもの。品質に定評のある「少し頑固なリフォームドクター」たる同社では、その誤差を見逃さないためにも建物診断へのこだわりを崩さない。

三浦さん: 現場調査では、1ミリの誤差も残さないように厳密に確認していきます。私たちが携わる仕事は、いわばミクロの世界。一般的な建築基準よりもさらに細かい調査となる場合もあります。

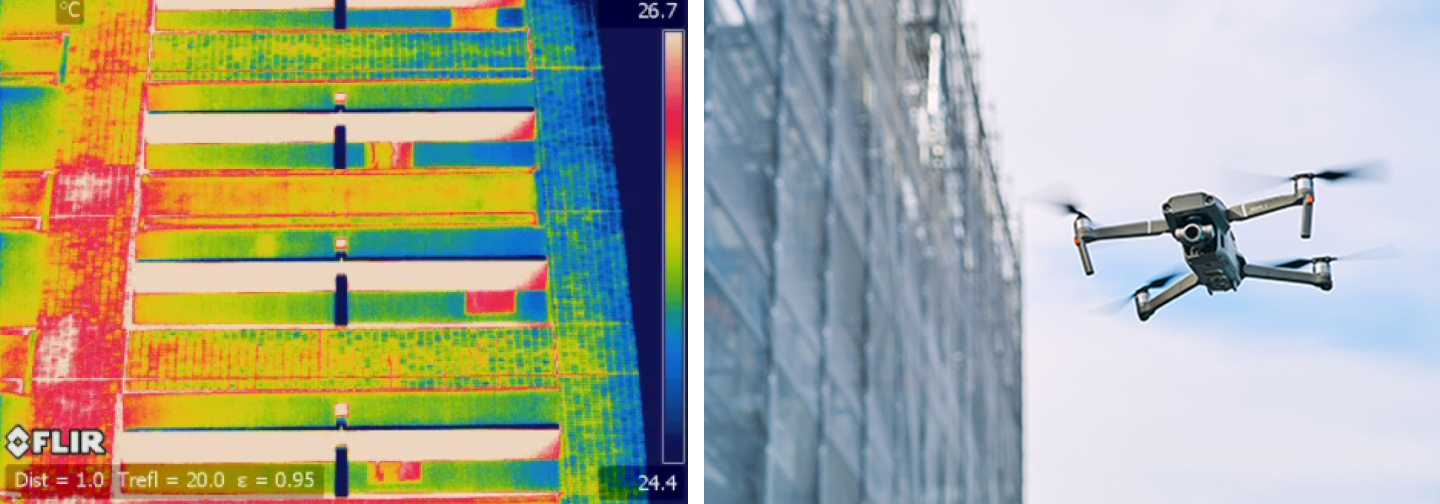

その現場調査の精度が工事品質を左右し、顧客満足度を高める。そのこだわりをさらに特徴づけるのが、最新鋭技術への投資。初期の段階から、赤外線カメラやドローンといった新しい技術をいち早く取り入れてきた。

同HPより。赤外線カメラやドローンを用いることで、足場費用をかけずに効率的に外壁調査が可能

三浦さん: サーモグラフィーを兼ねた赤外線カメラの導入は、25年ほど前になります。その当時は輸出にも認可が必要な品で、値段も相当なものでした。ドローンも10年くらい前からで、自分たちで試作してみたこともあります。今はDJIの出している小型のものを活用しています。社員はほとんどドローン操縦の免許を持っています。

ドローンの使用率は、全体の2割ぐらいですね。マンションのような三階建て以上の建築物に使うことが多く、高さのある建築物の建物全体の状態や、細かいところを確認するには、ドローン空撮はとても便利です。

それまで足場を組むまで見えてこなかったマンションの細部が、ドローンによって全て撮影することができるようになった。建物診断のコスト低減にもつながったが、それ以上にお客様へのアピールにもつながっているという。

過去に使用していたドローンが社長室に飾ってあった。

畠山さん: 修繕の仕上がり自体は実際に目に見えるものですから、どんなかたちで報告しても大きな変わりはないとも言えます。ですが現調時点の報告で、通常の技術では見えないような細部にわたる内容を分かりやすく出すことは、当社の仕事において必要なこと。報告の仕方によって、お客様が受ける印象は違ったものになりますから。

写真の撮り方やその扱いが細やかで的確であれば、お客様の満足度はより高まる。そして、そんな報告までの過程をふくめた現場調査の精密さは、その後の施工の精度の高さを保証する。長年の支持をあつめる同社の工事品質のあかしといえよう。

施工品質の鍵を握る、業界の未来も見据えた制度づくり

そうしたお客様の求める品質をかなえる現場調査と施工のあり方を一方で支えるのは、アサヒ建装の「働き方」における施策だ。同社では、建築施工管理技士の資格取得のための勉強や研修の時間を確保している。

畠山さん: 学びたい人の気持ちを尊重し、希望する日時に学校で学べるような仕組みをつくっています。学校へ行く場合、休日を取得するのか、それとも業務時間のなかに収めるのかは、その人が選択できるようにしています。もし休日を使いたくないなら、学校で修学している時間を業務時間として申請することができます。

さらに、学費についても同社の方で負担しているのだという。建設業界全体の今後を見据えた、次世代教育の取り組みである。合わせて、社員のワークライフバランスについても配慮している。

三浦さん: 当社では休みが年間122日、それにプラス有給で休日は130日は超えています。有休消化率も高いです。職人さんに持て余す時間をとらず働いてもらいたい。なおかつ業績も上げなきゃいけない。そして、社員を疲弊させない。このバランスが非常に重要ですね。

塗料や資材が整然と並べられた、アサヒ建装の事務所の隣にある倉庫

三浦さんが創業し、畠山さんが舵をとって着実に新しい事業展開をつづけるアサヒ建装。その成長を支えるのは業務の根幹ともいえる現場調査への細やかなこだわり、そして大規模案件においても中小規模案件においても施工の要ともいえる職人との堅い関係性だった。後編では、そんな社内の環境をより円滑にする運営体制とANDPADの活用による効率化について。そして分譲マンションを多く手掛ける同社ならではのユニークな取り組みについてうかがう。

| URL | https://www.asahikenso.co.jp/ |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役会長 三浦 豊 |

| 設立 | 1995年6月 |

| 本社 | 神奈川県横浜市青葉区奈良1-11-6 |